Neue Studie untersucht die Verwendung geschlechtergerechter Sprache

Anbei erhalten die Leser/innen eine Zusammenfassung der Studie der geschlechtersensiblen Ausdrucksweise im Kontakt der Kulturen: Beobachtungen anhand der ungarndeutschen Minderheitenpresse verfasst von Csaba Földes. Der Artikel untersucht den Umgang mit „geschlechtergerechter Sprache“ in der ungarndeutschen gedruckten Presse. Die Studie – basierend auf dem Projekt „Deutsche Mediensprache im Ausland“ – analysiert die sprachliche Praxis in fünf ungarndeutschen Zeitungen im Zeitraum von 2019 bis 2021. Die Ergebnisse zeigen, dass das generische Maskulinum nach wie vor vorherrscht, während gleichzeitig ein „Gendermix“ mit unterschiedlichen sprachlichen Lösungen zu beobachten ist. Diese Unsicherheiten im Umgang mit Geschlechterfragen könnten mit der Struktur der ungarischen Sprache und dem weniger intensiven Diskurs über Geschlechterrollen in Ungarn im Vergleich zu deutschsprachigen Ländern zusammenhängen.

Der Artikel geht auch auf die linguistischen Theorien zum Thema „Gender und Sprache“ ein, insbesondere die Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht (Sexus), grammatischem Geschlecht (Genus) und sozialem Geschlecht (Gender). Während Sexus auf biologische Merkmale verweist, bezeichnet Genus das grammatische Geschlecht und Gender das soziale Konstrukt der Geschlechtsrollen. Die Diskussion über Gender umfasst verschiedene Theorien, wie die „Deficit Theory“, die Frauen sprachlich benachteiligt sieht, und die „DominanceTheory“, die eine männliche Dominanz in der Sprache annimmt. In der „Difference Theory“ wird von verschiedenen Kommunikationsstilen zwischen den Geschlechtern ausgegangen, während die „Discourse Theory“ die unbewusste Konstruktion von Gender im Alltag betont.

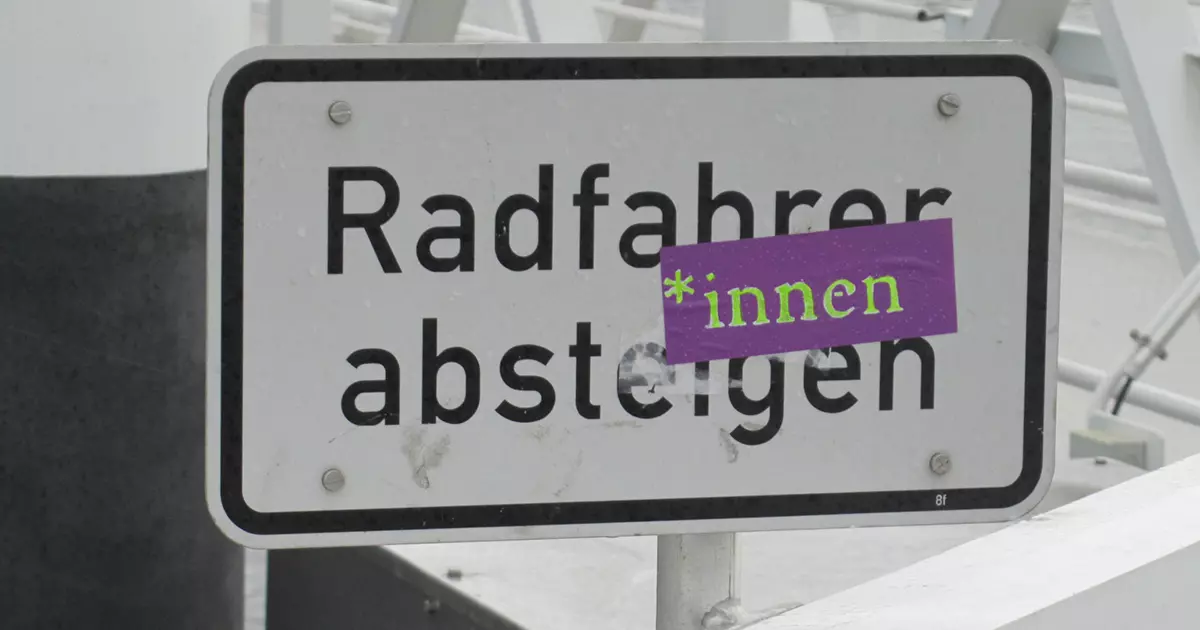

Ein zentraler Aspekt der feministischen Linguistik ist die Kritik am generischen Maskulinum, das als benachteiligend für Frauen gilt. Dies führe zu alternativen sprachlichen Praktiken wie Doppelnennungen oder der Verwendung von Binnenmajuskeln. Diese Praktiken wurden jedoch kritisiert, da sie nicht-binäre Geschlechter ausschließen. Neuere Ansätze bevorzugen daher geschlechtsneutrale Formen, wie den Einsatz von Unterstrich, Doppelpunkt oder Asterisk.

Das untersuchte Zeitungsmaterial

Die empirische Analyse basiert auf verschiedenen ungarndeutschen Presseprodukten, darunter (Beschreibung laut Studie):

- Neue Zeitung (NZ): ein überregionales Nachrichtenblatt seit 1957, das Themen wie Politik, Kultur und Literatur abdeckt

- Sonntagsblatt (SB): ursprünglich 1921 gegründet – erscheint es seit 1993 wieder und behandelt Geschichte und Gegenwart der Ungarndeutschen sowie die Lage deutscher Minderheiten

- LandesratForum (LF): Das Informationsblatt des „Landesrates der ungarndeutschen Chöre“, dokumentiert kulturelle Aktivitäten und erschien im untersuchten Zeitraum zwischen 2020 und 2021 dank der Pandemie einmal auf Ungarisch. Aus diesem Grund gab es nur eine geringe Anzahl von erschienenen deutschen Exemplaren.

- Batschkaer Spuren (BS): vierteljährlich erscheinendes Blatt, das über die Region Batschka berichtet

- Bonnharder Nachrichten (BN): Lokalzeitung, die seit 2007 dreimal jährlich erscheint und den Bedarf der lokalen Gemeinschaft abdeckt

Die untersuchten Zeitungen erstrecken sich über den Zeitraum von 2019 bis 2021 und umfassen insgesamt 4.547 Seiten.

Der sprachkommunikative Umgang mit Gender

In Ungarn gewinnt das Thema Gender zunehmend an Bedeutung, sowohl in der Wissenschaft als auch in der breiten Gesellschaft. Während in wissenschaftlichen Kreisen – etwa an Universitäten wie Segedin und Miskolc – das Thema intensiv erforscht wird, hält die breite Öffentlichkeit an traditionellen Geschlechterrollen fest. Die ungarndeutschen Zeitungen, die in dieser Studie untersucht wurden, zeigen unterschiedliche Ansätze im Umgang mit gendergerechter Sprache, wobei viele Texte wenig „gendersensibel“ sind und eine Mischung verschiedener Schreibweisen verwenden. Zu den Techniken gehören:

- Beidnennung: Nennung männlicher und weiblicher Formen, z.B. „Studentinnen und Studenten“

- Neutralisierung: Verwendung geschlechtsneutraler Begriffe, z.B. „Studierende“

- Abstraktion: Vermeidung von geschlechtsspezifischen Begriffen, z.B. „Leitung“

- Gender-Gap und Binnen-I: Techniken, um Gender-Diversität sichtbar zu machen, z.B. „Student_innen“ oder „StudentInnen“

- Sternchen und andere Varianten: Der Asterisk wird verwendet, um auch nicht-binäre Geschlechter zu berücksichtigen, z.B. „Student*innen“.

Die Analyse zeigt, dass in den ungarndeutschen Zeitungen vor allem Beidnennungen und das Binnen-I häufig verwendet werden. Der Asterisk wird seltener eingesetzt und vor allem in Texten aus dem deutschsprachigen Raum gefunden.

Die Studie zeigt, dass das sprachlich-kommunikative Gendern in der ungarndeutschen Presselandschaft – auch in kleineren Lokalzeitungen – angekommen ist, jedoch ohne klare Struktur oder Konsistenz. Die Medien übernehmen teils unreflektiert Praktiken aus den deutschen Medien, was zu einem Mix aus Nicht-Gendern und inkonsequentem Gendern führt. Besonders auffällig ist, dass bei Komposita Gendern oft gänzlich ausgeklammert wird.

Die analysierten Medienprodukte verfolgen keine einheitliche Strategie und befinden sich im Spannungsfeld zwischen politischer Korrektheit und sprachökonomischer Verständlichkeit. Dabei bleibt die traditionelle Schreibweise mit generischen Personenreferenzen weiterhin dominant. Medien mit Bezug zu Deutschland oder Österreich verwenden häufiger Genderformen, während ungarndeutsche Medien eher konservativ bleiben. Es zeigt sich zudem eine Tendenz, traditionelle Geschlechterrollen zu reproduzieren, was sich in der Auswahl von männlichen und weiblichen Berufsbezeichnungen widerspiegelt.

Ein Einfluss auf den Umgang mit Gendern könnte die Struktur der ungarischen Sprache haben, die keine geschlechtsspezifischen Nominalformen kennt. Zudem spielt die soziokulturelle Ausrichtung Ungarns mit einem Fokus auf traditionelle Familienmodelle eine Rolle. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit wird dort weniger betont als in anderen europäischen Ländern. Insgesamt bleibt der Umgang mit Gendern in den ungarndeutschen Medien inkonsistent und variiert je nach Medium und Kontext.

Bild: https://bit.ly/4oI9grm