5. November 2024, eine Kleinstadt in Pennsylvania, USA: Schwarze, puritanische, auf jegliche Modernität verzichtende Pferdekutschen häufen sich vor dem örtlichen Wahllokal. Fromm und einfach gekleidete, an das 19. Jahrhundert erinnernde Menschen steigen aus ihren bescheidenen Gefährten, um ihre Stimme für ihren bevorzugten Kandidaten bei der aktuellen US-Präsidentschaftswahl abzugeben. Es sind die Amischen, die aus der Pop-Kultur bekannten deutschstämmigen radikal rigorosen Protestanten – eine Untergruppe der Deutschamerikaner, ähnlich wie ihre Stammes- und Glaubensverwandten, die Hutteriten. Zu ihrer besonderen Charakteristik gehört die Distanzierung vom politischen, öffentlichen Leben der „Engländer”, also von den Geschäften der anderen amerikanischen Kompatrioten. Diesmal wirken sie spürbar anders, als sie sich in diesem November für die aktuellen Präsidentschaftswahlen massenhaft mobilisieren. Auch die „German American” Kernbevölkerung der mittelwestlichen Bundesstaaten blieb nicht tatenlos. Wie verhielt sich die „stille Minderheit” der Deutschamerikaner bei den US-Wahlen 2024 und wie beeinflussten sie das Resultat mit ihren politisch-kulturellen Eigenschaften? Haben sie sogar auch als Spielveränderer die ganzen Wahlen entschieden?

Die Schicksalswahl und ihre Bürger

„Diese werden die wichtigsten Wahlen sein, viel wichtiger als die vorangegangenen. Es geht auch um das Schicksal der ganzen Welt” – posaunten die zwei großen politischen Lager der amerikanischen Politik – die Republikaner und die Demokraten – vor dem 5. November herum. Illegale Migration, das Gesundheitssystem, die Einstellung zum Abtreibungsrecht, die wirtschaftlichen Herausforderungen und nicht zuletzt der Ukrainekrieg dominierten als Themen die Agenda der Wahlkampagne. Als Endergebnis konnte der große Wiederkehrer Ex-Präsident Donald Trump gegenüber der Kandidatin der Demokraten Kamala Harris einen Sieg mit Abstand ernten: Die Legislatur mitsamt ihren Institutionen, dem Senat und dem Abgeordnetenhaus, liegt anteilmäßig praktisch vor Trumps Füßen. Dem für die breiteren Massen vielleicht langweilig klingenden fachpolitischen Portefeuille gab noch die immer auftauchende Identitätspolitik ein würziges Geleit. Dies geschah in der Form solcher Fragen wie religiöse Prinzipien, LGBTQ, „Black lives matter”, Wokismus und Ethnizität. Apropos Ethnos (Anm.:Volk): Es gibt eigentlich schon eigentlich seit dem 20. Jh. die Tendenz, dass die einzelnen ethnisch-religiösen Bevölkerungsgruppen der USA in der Wahlsaison nach ihren (partei-) politischen Präferenzen analysiert werden – meistens die Weißen en bloc, die Afroamerikaner, die Latinos oder die Indigenen. Von den anderen Untergruppen hört man weniger in diesem Politkontext, wenn ja, dann geraten die Irisch- oder die Italienisch-Amerikaner unter die Lupe der Politikwissenschaftler, die diese Volksgruppen entsprechend ihrem Wahlverhalten untersuchen. Nach dieser Aufzählung spürt man leicht ein Mangelgefühl. Was ist mit der „silent minority”, der „stillen Minderheit”, also den Deutschamerikanern?

„Hermanns Töchter und Söhne” und ihr amerikanischer Traum

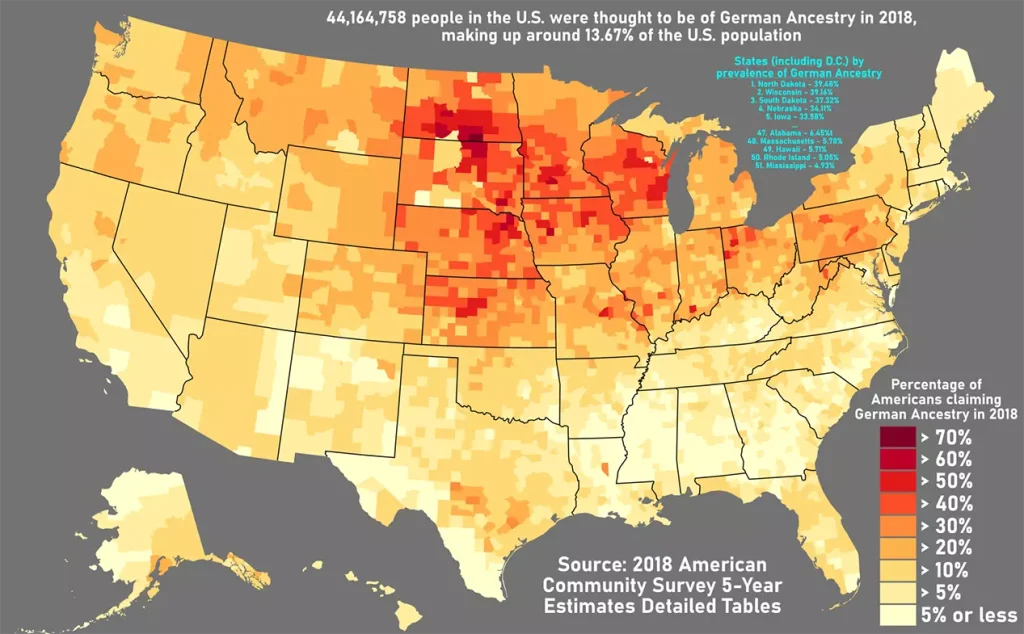

Still sind sie ja vielleicht, aber sie sind gar keine Minorität im Übersee-Land. Der Volkszählung 2020 zufolge belegten US-Bürger deutscher Herkunft („of German ancestry”) mit 45 Millionen den zweiten Platz unter den größten drei Herkunftsgruppen neben der englischer (Platz 1. mit 46,6 M) und irischer Herkunft (Platz 3., 38,6 M). Kurioserweise holte das deutsche Element 2022 beim die Statistiken erstellenden „American Community Survey” sogar den „Hauptpreis” hinsichtlich Abstammung landesweit: 41.1 Millionen Deutsch-, 31.4 Millionen Englisch-, 30.7 Millionen Irischstämmige wurden zusammengeschrieben.

Wie entstand dieses demographisch so massive Deutschamerika überhaupt? Die allerersten deutschen Siedler (Handwerker, Wissenschaftler) kamen Anfang des 17. Jhs. als Begleitung der englisch-puritanischen Pilgerväter in die Neue Welt. Die Gründung der ersten festen deutschen Kolonie Germantown in Pennsylvania ließ bis 1683 auf sich warten. In den kommenden Jahrhunderten verlief die Einwanderung aus deutschen Landen in Amerika so gut wie permanent, der größte Boom kann jedoch in den Zeitraum zwischen 1820 und 1910 angesiedelt sein. Die Weltkriege und die Feindseligkeiten zwischen Deutschland und den USA brachten ein Aufkommen antideutscher Stimmung in den Staaten mit sich, die das Erleben des Deutschtums der Amerikaner, den Sprachgebrauch und die Kulturpflege deutlich zurückdrängte. Das löste naturgemäß auch eine turbulente Assimilationswelle aus, was zur Folge hatte, dass viele deutschamerikanische Familien ihre deutsche Vorgeschichte komplett unsichtbar machen wollten. Stattdessen entwickelten sie eine übertriebene englischsprachige amerikanische Identität. In diesem assimilierten Charakter formten auch berühmte deutschstämmige Amerikaner die US-Politik, nämlich gleich zwei Präsidenten: Dwight D. Eisenhower und Herbert Hoover.

Nach dem Zweiten Weltkrieg flüchteten aus Ostmitteleuropa und Russland Volksdeutsche und wurden später US-Bürger. Auch hatte der Kalte Krieg einen andersartigen, eher antikommunistischen Schwerpunkt. Nun verschwand allmählich die antideutsche Haltung und es stand ab den 1970er Jahren der Wiederentdeckung der deutschen Wurzeln und der Muttersprache nichts mehr im Wege: Deutschgesinnte Vereine und Gemeinschaften durften von nun an die Deutschstämmigen durch ihre Tätigkeit ohne Druck zusammenbringen.

Der Identitätskampf unserer Zeit

Im 21. Jh. veränderte der Populismus den politischen Wettbewerb grundlegend: „Ein Politiker soll so verkauft werden wie das Waschmittel” – gilt die Parole in der zeitgenössischen politischen Kommunikation. Das Ziel ist die Mobilisierung immer größerer Wählergruppen aus der Bevölkerung, um die Anzahl der abgegebenen Stimmen durch die Vereinfachung der politischen Botschaft zu maximieren. Ein anderes Jagdgewehr dieser Strategie nimmt Identitäts- und Zugehörigkeitsfragen der Menschen aufs Korn. Womit können sich die Massen am besten identifizieren? Auf diese Weise bilden sich neue „Stämme” an den Fronten des öffentlichen Lebens, die auch die fachpolitischen Fragen aus der Sicht ihrer Identität beurteilen. Als solche „Stammesbildner” melden sich auch ethnisch-herkunftsmäßige Bevölkerungsgruppen.

Bei den vorletzten US-Wahlen 2020 stellte der aktuelle Präsident Joe Biden sein irisch-amerikanisches Selbstbekenntnis in den Vordergrund als ein Wappenschild des Katholizismus und des Anti-Elitismus (mit dem projektierten Bild von der ärmeren irischstämmigen Arbeiterklasse). Heuer im Kampf Trump vs. Biden und später Trump vs. Harris zeigten sich diese identitären Bruchlinien noch schärfer: Trumps Kandidat für das Vizepräsidium James D. Vance verband sein Self-Made-Man-Image mit seiner landschaftlich schottisch-irischen Herkunft und Kamala Harris operierte heftig mithilfe der Betonung ihres Afro-Amerikanertums bzw. ihres indischen Amerikanertums. Bei den zwei anderen – deutschstämmigen – Hauptakteuren von 2024 Donald Trump und Harris’ Vizekandidaten Tim Walz erlebte ihr Deutschamerikanertum keine Instrumentalisierung – jedenfalls nicht so wie z.B. die katholische Religion von Walz oder Trumps christlich eingestellte Botschaften.

Die „deutschamerikanische Wählerstimme”- Fakt oder Fiktion?

Laut Volkszählungen die größte bzw. zweite nationale Abstammungsgruppe unter den weißen US-Bürgern – trotzdem parteipolitisch nicht ausgenutzt? Warum reden politische Aspiranten die deutschstämmige Gemeinschaft nicht ʹmal an, wenn sie ein so vielversprechendes gesellschaftliches Potential tragen? Wie ihre Zahlen uns vermuten lassen, hausen die Deutschamerikaner fast überall im Lande in unterschiedlichen Anteilen, deshalb bietet es sich nicht so einfach an, diese Bevölkerungsgruppe politiktechnisch zu erfassen. Von Maine bis Florida, von Montana bis Texas fanden die Nachfahren der ehemaligen Kolonisten für sich ein Heim und sie präsentieren sich auch in diversen sozialen Klassen. Auch wenn sie landesweit allgegenwärtig sind, kann man doch auf der US-Karte und in der Demographie typisch deutschamerikanische Gebiete, Bundesstaaten und daneben Gesellschaftsschichten kaum finden. In diesem Zusammenhang gilt vor allem die mittelwestliche Region (Midwestern) als der „deutscheste” Teil der USA, also die Bundesstaaten Nord- und Süddakota, Minnesota, Wisconsin, Iowa, usw. Die „Anrainerstaaten” des mittelwestlichen Kerns weisen ebenfalls bedeutende deutsche/deutschstämmige Gemeinschaften auf, wenn man an Pennsylvania, Montana oder Texas denkt. In diesen deutsch-gefärbten Regionen zeichnen sich bestimmte soziale und finanzielle Tendenzen der Einheimischen ab, die uns gleichzeitig auch ihren politischen Entscheidungsfaktoren näherbringen.

Hier ist die sogenannte Farmer-Schicht ansässig mit den Nachfahren deutscher Vorväter, die ihre Felder seit mehreren Generationen kultivieren: Sie ticken bodenständig, religiös und ausgesprochen konservativ. Die Prosperität dieser „Dutch” ist der gut funktionierenden, lokalen und US-weiten Landwirtschaft zu verdanken. Die Güter von diesen Ranches sind für amerikanische Märkte gedacht. Aus diesem Grunde sehen sie sich als natürliche Widersacher der Globalisierung und des offenen Weltmarktes. Nicht nur die Bauern halten sich am Amerikanischen Traum fest, sondern auch die Familienunternehmen und Klein- oder Mittelbetriebe – also die Mittelständler. Ihrer Unternehmungslust verhalfen sie zum Unternehmerglück – aus der Gnade der starken amerikanischen Wirtschaft. In der letzten Zeit fasste eine fortgeschrittene Deindustrialisierung in den mittelwestlichen Städten Fuß – zulasten der alten kleineren Firmen der deutschstämmigen Familien. Das Eindringen der billigeren chinesischen Waren machte ihre Situation auch nicht besser. Aber was verbindet den Farmer aus Norddakota, den Unternehmer aus Wisconsin oder den frommen Amischen aus Pennsylvania? Die in ihren Kreisen weitverbreitete konservative Einstellung, Religiosität und Patriotismus!

Das Deutschamerikanertum zählt zu jenen Bevölkerungsgruppen der USA, die sich im Laufe des 20. Jhs. am schnellsten assimilierten und die englische Sprache als Muttersprache annahmen. Geschah dies vor allen Dingen wegen der Weltkriege und der daraus entwickelten Deutschfeindlichkeit? Die Mehrheit der Deutschamerikaner wünschte sich ein volles Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem amerikanischen Wahlheimatland und machte sich amerikanische Ideale und Prinzipen zu eigen – ohne antideutsche Repressalien, aber mit ständig wachsendem finanziellem Wohlstand. Daraus trat der identitätsstiftende US-Isolationismus der Deutschamerikaner hervor, der von den meisten Politikwissenschaftlern als „typisch deutschamerikanisch” bezeichnet wurde. Ihr Konservatismus ist mit der Religion gepaart – sei es mit dem Katholizismus oder einer protestantische Strömung – deswegen nähern sie sich politischen Themen vielmals vonseiten der christlichen Überzeugung an, beispielsweise bei der Frage der Abtreibung oder der Liberalisierung / Umdeutung von Ehe und Familie. Von den ultrakonservativen anabaptistischen (Anm.: Wiedertäufer) Glaubensgemeinschaften, den rheinisch, pfälzisch oder schweizerdeutschstämmigen Amischen und Hutteriten ganz zu schweigen! Sie prägen das agrikulturelle Landschaftsbild von Pennsylvania und der mittelwestlichen Region. Parallel zur amerikanischen Identität sucht ein Teil der Mittelwestlichen neue Wege zu längst vergessenen deutschen Wurzeln.

Deutschamerikaner als Spielveränderer bei den Wahlen 2024?

Fürwahr die deutschamerikanischen Wähler konnten für sich bei diesen US-Präsidentschaftswahlen viele Punkte finden, welche sie zu den Wahlurnen riefen. 2016 und 2020 wählten die mittelwestlichen Deutschstämmigen etwas bunter: Die ländlichen Wahlkreise unterstützten größtenteils Trump, während die Städte eher die Kandidaten der Demokraten favorisierten. Seitdem ist viel Wasser den Mississippi hinuntergeflossen und die Entwicklungen der letzten Jahre trieben das Wasser nicht ganz auf die Mühle der Demokratischen Partei. Die Inflation schadete der einheimischen Wirtschaft, wodurch sich die Lage der Mittelständler eindeutig verschlechterte. Zum Unsicherheitsgefühl des Mittelwestens trug auch die Bewegung „Black Lives Matter” („Schwarzes Leben Zählt”) mit den daraus resultierenden gewaltsamen Massendemonstrationen und Plünderungen in den Großstädten bei. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass unter Biden die Zahl der illegalen Einwanderer rasant gestiegen ist: noch ein wesentlicher Unterschied zur Anti-Einwanderungspolitik zu Trumps Zeiten. Nach dem Amtsantritt Joe Bidens 2020 setzte sich die linksgerichtete, noch genauer die „woke”-Ideologie in mannigfaltigen Bereichen der Regierungspolitik durch. Diese Strömung bevorzugte die LGBTQ und feministische Bewegungen, die Umdeutung des traditionellen Familienbildes und den liberaleren Umgang mit dem Abtreibungsrecht. Aber das konservative Wählerlager der Deutschamerikaner im Mittelwesten wurde zugleich erschreckt und fand lieber bei den Republikanern Resonanz auf seine Vorstellungen. Im Feber 2022 lancierte (Anm.: verstärkte) Russland seine militärische Aggression gegen die Ukraine, womit der Russisch-Ukrainische Krieg ausbrach. Im Konflikt nahm die Biden-Administration eine weitestgehend unterstützende Position aufseiten der Ukraine ein und gab die frühere isolationistische Außenpolitik der Trump-Regierung auf. Die auch finanziell aktive Rolle der USA im Ukrainekrieg steht der isolationistischen Tradition der deutschstämmigen Wähler vollkommen entgegen. All diese Gesichtspunkte zusammengenommen ist es nicht schwer festzustellen, dass die Mehrheit der Deutschamerikaner in der besagten Region der USA für 2024 ihre politische Heimat bei den von Donald Trump angeführten Republikanern fand wie bereits 2016 mit ähnlichen Themenschwerpunkten. „America First! Amerika zuerst!”- wirtschaftlicher Protektionismus, öffentliche Sicherheit, Eindämmung der illegalen Einwanderung, Rückkehr zu den christlich-konservativen gesellschaftlichen Werten, Nein zur Ausweitung des Abtreibungsrechts, Isolationismus statt Kriegsbeteiligung – das versprachen Trump und die Republikaner dem allgemeinen Elektoraten (Anm.:Wähler) – ein gerader Weg zum Herzen der mittelwestlichen Deutschamerikaner.

Und es dämmerte der 5. November 2024, der Tag der Präsidentschaftswahlen: Das Trump-Vance-Duo und ihre Republikanische Partei fuhren einen Wahlsieg mit Abstand ein. Nicht nur die Präsidentschaft konnte sich Trump sichern, sondern auch die legislative Mehrheit in Senat und Abgeordnetenhaus. Aber noch am Wahlabend waren alle Augen auf die sogenannten „Swing States”, auf Deutsch „Schaukelstaaten”, gerichtet: In der amerikanischen politischen Kultur meint man damit jene US-Bundesstaaten, wo sich der parteipolitische Kampf zwischen Republikanern und Demokraten traditionell immer als äußerst scharf erweist. Unter diesen sieben