Von Dr. Hans Dama

Über Generationen wurden Peter Roseggers packende Texte in Deutsch-Lehrbüchern vermittelt, wie etwa Als ich noch der Waldbauernbub war, Als dem kleinen Maxl das Haus niederbrannte u. a.

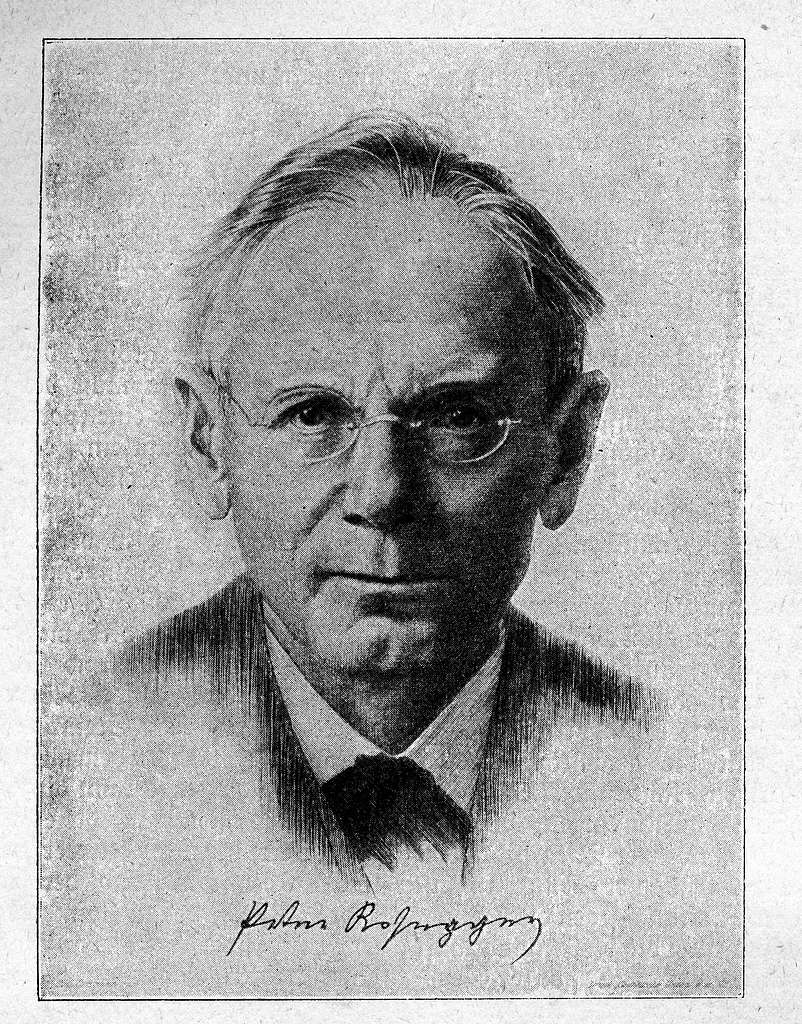

Sein Geburtsort bzw. -haus auf dem Alpl, die Waldheimat, wo Peter Rosegger (eigentlich Roßegger) am 31. Juli 1843 als das älteste von sieben Kindern des Waldbauern Lorenz Roßegger und seiner Ehefrau Maria geboren wurde, ist inzwischen zu einem regelrechten Besuchermagnet geworden.

Um sich von den vielen Roßeggers in dieser Region zu unterscheiden, änderte er in seinen anfänglichen Veröffentlichungen seinen Namen, gebrauchte mitunter auch die Pseudonyme: P. K. für Petri Kettenfeier und Hans Malser.

Die Waldschule in Alpl funktionierte eher recht als schlecht: Schulpflicht gab es keine, und die meisten Eltern haben ihre Sprösslinge zur Arbeit herangezogen: Das Leben in den Bergen war hart, und die Familie musste ernährt werden. Da auch Roseggers Vater des Lesens und Schreibens unkundig war, lernte er viel von seiner Mutter.

Eigentlich sollte Peter Rosegger Priester werden, doch den Eltern fehlte das Geld für die Ausbildung, und weil er ein schwächliches Kind und als Bauer und für die Waldarbeiten kaum einsetzbar war, begann er 17-jährig eine Schneiderlehre bei einem Wanderschneider in Sankt Kathrein am Hauenstein. Auf der Stör zog er mit seinem Meister von Hof zu Hof durch sein erweitertes Heimatgebiet, lernte Land und Leute sowie deren Sitten und Bräuche kennen, die er in seinen späteren Werken eingehend schildert und so einen wesentlichen volkskundlichen Beitrag leistet.

Nachdem der Redakteur der Grazer Tagespost, Dr. Svoboda, Roseggers literarische Versuche gesehen und sein Talent erkannt hatte, gelangte der Schneidergeselle durch Svobodas Vermittlung an die Grazer Akademie für Handel und Industrie. Obwohl Svoboda ihn als „Naturdichter“ bezeichnete, war Rosegger mit diesem Attribut unglücklich und kämpfte sein Leben lang gegen dieses an. In der Person des Bierbrauer-Industriellen Johann Peter Reininghaus fand Peter Rosegger einen bedeutenden Förderer. Nach der Veröffentlichung seiner Erzählungen im Jahre 1869 verließ Rosegger die Akademie, denn der steirische Landesausschuss hatte ihm durch ein verliehenes Stipendium Auslandsaufenthalte in der Schweiz, in den Niederlanden sowie in Deutschland und Italien ermöglicht.

Um 1873 war Rosegger bereits als Schriftsteller bekannt, als ihm der Verleger Gustav Heckenast aus Pest 1876 die Herausgabe seiner Schriften anbot, was der Schriftsteller dankend angenommen hat. In Graz gründete er 1876 die volkstümliche Monatsschrift Roseggers Heimgarten, Zeitschrift für das deutsche Haus. Nach Roseggers Tod wurde die Zeitschrift von Josef Friedrich Perkonig weitergeführt.

Kaiser Franz Joseph I. ernannte Peter Rosegger 1876 zum Herrenhausmitglied auf Lebenszeit, was für den Schriftsteller u. a. auch die Freifahrt auf den kaiserlich-königlichen Staatsbahnen bedeutet hatte.

Ein Jahr später und nach finanziell erfolgreichen Jahren seiner schriftstellerischen Tätigkeit konnte Rosegger seinen Traum – ein Haus in Krieglach – verwirklichen, für dessen Errichtung er selber die Entwürfe geschaffen hat und noch im selben Jahr mit seiner Familie ins neue Heim umgezogen ist.

Nun konnte sich der Schriftsteller einen weiteren Wunsch erfüllen: Er begab sich auf Lesereise und gelangte so nach München, Karlsruhe, Kassel, Dresden, Weimar, Leipzig, Berlin u. a. Die Eindrücke während dieser Reise schilderte Rosegger in Meine Vorlesereisen.

Nachdem ihn die Nachricht vom Ableben seines Verlegers Heckenast erreicht hatte, war der Schriftsteller gezwungen, einen neuen Verleger zu suchen und fand diesen in Wien: Adolf Hartleben. Doch 1926 kam es zu Differenzen bei Honorarfragen und Editionsproblemen im Zusammenhang mit seinem erfolgreichen Roman Der Gottsucher, und so wechselte er zum Leipziger Verlagsbuchhändler Ludwig Staackmann, bei dem auch die meisten Werke Adam Müller-Guttenbrunns erschienen sind.

Peter Rosegger schreibt an Adam Müller-Guttenbrunn nach Erscheinen des Romans Die Gloken der Heimat (Graz, 27.11.1910): „[…] Ihre Glocken der Heimat habe ich (trotz Krankheit; Anm. Hans Dama) lesen können, aber erst im nächsten, noch vor Weihnachten erscheinenden Heimgartenhefte kann ich meine Meinung darüber sagen. Jetzt will ich Ihnen nur von Herzen danken, daß Sie dieses Buch geschrieben haben, dieses bedeutsame Buch, das in der ganzen deutschen Welt einen Schrei des Schmerzes und einen Ruf der Bewunderung auslösen muß… Mich deucht, es ist kein Buch, es ist eine That und sie müßte den Deutschen im Banat zu gute kommen… Und auf die Stirn, der Die Glocken der Heimat entsprungen, will ich einen dankbaren Kuß drücken.“

Der Schriftsteller heiratete 1873 Anna Pichler, die Tochter eines Grazer Hutfabrikanten, am 20. Februar 1874 wurde Sohn Josef geboren und am 4. März 1875 kam die Tochter Anna zur Welt. Paar Tage später starb seine Frau am 16. März 1875. Peter Rosegger heiratete 1879 zum zweiten Mal; mit seiner zweiten Frau Anna Knaur zeugte er drei Kinder: Sohn Hans Ludwig Rosegger trat in die Fußstapfen des Vaters und wurde ebenfalls Schriftsteller. Die beiden Töchter Margarete (1883–1948) und Martha (1890–1948) verschieden im selben Nachkriegsjahr 1948.

Leider blieb Peter Rosegger das Ende des Ersten Weltkrieges und der sich andeutende Zerfall der Doppelmonarchie nicht erspart: Er verstarb am 26. Juni 1918 in Krieglach im Alter von 74 Jahren. Zu seinem Grabmal auf dem Friedhof in Krieglach pilgern jährlich viele Verehrer des so beliebten Heimatschriftstellers.

Getreu seiner Heimat und den Gepflogenheiten in dieser, beharrte Rosegger auf eine schlichte Ruhestätte: „Ich möchte das einfachste Grab, wie es jeder Alpler Bauer hat, denn wenn man nach 50 Jahren wissen wird, wer der Rosegger war, genügt dies ohnedies“.

Roseggers umfangreiches Oeuvre wurde/wird von Fachleuten eingehend untersucht.

In chronologischer Reihenfolge wären zu erwähnen: Die Gedichtbände: Zither und Hackbrett, 1870; Mein Lied, 1911 (enthält u. a. Ein Freund ging nach Amerika). Die Romane Heidepeters Gabriel, 1882; Der Gottsucher, 1883; Jakob der Letzte, 1888; Peter Mayr. Der Wirt an der Mahr, 1891; Das ewige Licht, 1897; Erdsegen, 1900; Weltgift, 1901; Inri, 1905; Die Försterbuben, 1907; Die beiden Hänse, 1911. Die Erzählungen: Geschichten aus Steiermark, 1871; Geschichten aus den Alpen, 1873; Streit und Sieg, 1876; Mann und Weib. Liebesgeschichten, 1879; Allerhand Leute, 1888; Der Schelm aus den Alpen, 1890. Durch!, 1897; Als ich noch der Waldbauernbub war, 1902; Wildlinge, 1906; Lasset uns von Liebe reden, 1909; Der erste Christbaum; Der Wald brennt. Autobiographische Werke: Die Schriften des Waldschulmeisters, 1875; Waldheimat, 1877; Mein Weltleben, 1898, 1914; Schriften in Steirischer Mundart, 1907; Gesammelte Werke (40 Bände), 1913–1916.

In Peter Roseggers Werken – eine Mischung von Aufklärung und Romantik – haben die sozialen Nöte des alpenländischen Bauerntums ihren dichterischen Niederschlag gefunden, entstammte er doch selbst diesem Stand und lernte somit bereits als Kind die Probleme und dringenden Fragen seiner Zeit kennen.

Er war vom Gedanken beseelt, eine Verbesserung der zeitlichen Gegebenheiten durch Belehrung herbeizuführen, indem er das steirische Volksleben mit all seinen sozialen Unzulänglichkeiten schilderte und diese einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hatte. Die Schilderungen des Brauchtums, des Innenlebens sowie der Umwelt seiner steirischen Heimat sind bis heute unübertroffen. In diesem Zusammenhang müssen seine autobiographischen Erzählungen (Waldheimat) genannt werden, in denen der Heimatdichter in gemütvoll-sentimentaler, von Humor durchwachsenen Erzählweise aus der Sicht eines kleinbäuerlichen Knabens das Leben seiner Älpler in literarischer Unübertroffenheit festhält und an kommende Generationen weiterreicht. Der Dichter geht in seinen Erzählungen auch auf das Verhältnis Stadt-Land ein, wie z. B. in den in Tagebuchform verfassten Die Schriften des Waldschulmeisters, in denen er die Bestrebungen eines Lehrers schildert, die Schätze der Kultur im Landvolk zu verbreiten.

In der Literaturkritik zählen zu Roseggers Hauptwerk vier bedeutende Romane: Die Schriften des Waldschulmeisters (1875), Heidepeters Gabriel (1882), Der Gottsucher (1883) und Jakob der Letzte (1888). In diesen befasst sich der Verfasser einerseits mit religiösen Fragen, andererseits mit dem Niedergang des Bauernstandes und dessen Ursachen und zeichnet eine relativ triste Seite dieser Entwicklung.

Peter Rosegger war durch seine Heimatverbundenheit, durch seine Liebe zu seinen Älplern einer, der die breite Leserschaft schon früh auf das karge Leben der Bergbewohner aufmerksam und ihre Problematik salonfähig gemacht hat.

Wer, wenn nicht er, der aus bescheidenen Verhältnissen stammend und in eine Umbruchzeit – denken wir an die wesentlichen Änderungen der beiden ersten Industrierevolutionen – hinein geboren wurde, kannte wie kein anderer Schriftsteller das Bergvolk, seine Sitten und Bräuche, an denen es sehr gehangen und das in tiefgläubiger Verbundenheit und Religiosität, den Fortschrift zum Teil regelrecht verschlafen hatte. Doch seine Liebe zu diesen Menschen, seine Heimattreue begleitete ihn ein Leben lang, und selbst als bereits bekannter Schriftsteller in Graz lebend, zog es ihn immer wieder in seine Bergwelt – zu seinesgleichen – zurück.

Roseggers erzählerisches Naturtalent und seine häufigen idyllischen Darstellungen des bäuerlichen Alltagslebens, seine Liebe zum Nächsten wie zu allen Kreaturen seines alpenländischen Milieus, seine religiös-konservative Haltung gegen die Kapitalisierung sowie gegen die städtische Bevormundung und die zunehmende Sittenlosigkeit in der Gesellschaft gelten als kritische Betrachtungen der Umbruchzeit im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Der Mundartdichter Peter Rosegger gehört neben Franz Stelzhamer (1802-18774), Josef Misson (1803-1875) und dem späteren Hans Loepfer (1867-1944) zu den bedeutendsten Dialektdichtern Österreichs.

Seinem Band Zither und Hackbrett (1869), von Robert Hamerling eingeleitet und in Druck erschienen, folgt Tannenharz und Fichtennadeln (1869), eine Sammlung von Liedern, Schwänken, und Geschichten sowie der Vorleseband „Stoansteirisch“ (1885). Roseggers sehnlichster Wunsch war es – gleich Jeremias Gotthelf –, als Volkserzieher zu agieren, was er in seinen zahlreichen im Heimgarten erschienenen Aufsätzen zu ethnischen, sozial- und agrarpolitischen sowie national- und sozialökonomischen Themen auch vortrefflich realisiert hat.

Nicht übersehen werden darf, dass Rosegger sich aus seiner Humanität heraus auch mit der Behandlung der immer akuter werdenden Arbeiterfrage beschäftigte. Zwar war er mit der Fabrikarbeit nicht vertraut, wusste aber ob des Stellenwertes der neu entstandenen Arbeiterschicht für die Gesellschaft Bescheid.

Diesbezüglich erwartete er sich von der Kulturgesellschaft eine entsprechende Lösung. Als die Direktion des Grazer Stadttheaters den Beschluss gefasst hatte, die Sondervorstellungen für Arbeiter zu niedrigen Eintrittspreisen zu ermöglichen, schrieb Rosegger in seiner Zeitschrift Heimgarten: „Wenn die Arbeiter anfangen, an unserer Kunst, an unseren edelsten Idealen teilzunehmen, so ist damit ein neues Verständigungsmittel gefunden und von den Arbeitern eine neue Stufe erstiegen zu dem Gesellschaftsrang, den sie das Recht haben einzunehmen.“ Und so las Rosegger oft in Arbeiterkreisen aus seinen Werken, „[…] denn wie er seinen Heimgarten in den Dienst des Menschentums sehen wollte, so verlieh er seiner Überzeugung Ausdruck, daß auch aus den Reihen der Arbeiter jene Volksgesundung kommen werde, die er als Ideal des neuen Jahrhunderts erwartete.“

Roseggers Roman Der Gottsucher (1883) führt den Leser in die Zeit des Absolutismus und Peter Mayr, der Wirt an der Mahr (1893) in die Zeit des Tiroler Freiheitskampfes; beide sind als historische Romane in ihrer dichterischen Wirkung geschlossener als Roseggers Zeitromane.

Der Gottsucher (1883) ist eines der bedeutendsten Werke des Schriftstellers, in dem eine Begebenheit aus dem Jahr 1493 in Tragöß, bei der der missliebige Pfarrer Melchior Lang von Angehörigen des eigenen Pfarrvolkes ermordet worden war, behandelt wird. Bereits 1896 erschien die 24. und 1926 die 76. (!) Auflage, ein seltener Erfolg, den nur wenige Schriftsteller seiner Zeit – wie z. B. Karl-May-Auflagen – übertreffen.

Die Handlung des in zwei Bänden erschienenen Romans spielt in Trawies (=Tragöß), ein Bergdorf in der steirischen Hochschwab-Region, wo die hörigen Bergbauern wie jedes Jahr zum Sonnwendfest noch heidnische Bräuche pflegen.

Der gestrenge Pfarrer Pater Franciscus lässt die Bauern durch Landsknechte vertreiben und zieht mit Gezeter gegen diese heidnischen Gepflogenheiten zu Felde. Die Bauern beantragen in einer Bittschrift die Versetzung des Pfarrers, was jedoch abgelehnt wird. Nun findet eine Verschwörung statt, in der 40 Männer den Tod des Geistlichen beschließen. Wahnfred, ein Tischler und religiöser Schwärmer, zieht das Los, die Tat zu vollbringen. Der innere Kampf – Wahnfred pflegt den kranken Pfarrer, wird jedoch von den Mitstreitern zur Tat gedrängt – des Tischlers wird von Roseggers minutiös geschildert. Wahnfred erschlägt den Geistlichen am Altar und flieht in die Wälder. Das Ansuchen der Bauern um einen neuen Geistlichen wird von den zuständigen Stellen abgelehnt: Man wollte die Preisgabe des Täters, was jedoch von den Bauern verweigert wird. Diese werden nun zu Rebellen erklärt und elf von ihnen zur Hinrichtung durch das Schwert ausgelost. Der Tischler Wahnfred hat in der Hütte eines verstorbenen Einsiedlers in den Bergen Unterschlupf gefunden. Da Tarwies jedoch durch Militär von der Außenwelt isoliert ist und Not und Verbrechen überhand nehmen, ist Wahnfred um die Lösung bemüht, die Ordnung in Tarwies wieder herzustellen. Sein Glaube an Gott bestärkt ihn in diesem Vorhaben, und er erfindet eine neue Lehre des Feuers und des Lichts. Bei Ausbruch der Pest beginnt Wahnfred seine Lehre zu verkünden und zu verbreiten; er wirkt in der Dorfgemeinde gleichermaßen als Arzt, Freund und Priester. Wahnfred versucht nun seine Landsleute für den Feuergott zu begeistern, und die Trawieser schwärmen für diesen: Ein Tempel wird zu Ehren der neuen Gottheit auf der Höhe erbaut. Vom religiösen Wahn (Nomen es Omen!) befallen, geht Wahnfred im unvollendeten Tempel in den Feurtod. Erlefried, sein Sohn, hat sich vom Vater getrennt und bricht mit der schönen jungen Sela zu einem neuen Leben auf.

Rosegger vermittelt seiner Leserschaft packenden Naturschilderungen

Das Tragössertal, eines der schönsten in den Alpen, ist von drei mächtigen Bergriesen umschlossen. Der mit Legföhren reich bewachsene Felskegel des Hochturm; die wüste, in senkrechter Wand abstürzende Pribitz, die ihre Schuttfelder weit ins Tal hinabgießt; die gewaltige Kuppe der Meßnerin. Zwischen diesen drei Bergen gähnen zwei wilde Schluchten nieder ins idyllische Hirtental. In einer derselben, aus welcher die Laming kommt, liegt in einem verkrümmten Fichtenwäldchen der Grüne See. Das Wasser ist kristallklar, der Grund des Sees besteht aus weißen Steinen – aber das Ganze spielt seltsamerweise ins tiefe Grün. An beiden Seiten des Sees sind mächtige Schutthalden von Felsspalten niedergegangen und im Engtale liegen ungeheure Wuchten von Steinen und Erdlawinen. Im Hintergrund ragt die Heuwiesenwand und die Griesmauer auf, zwei trotzige Felsblöcke, die an den Wänden keine rötlichen Bruchflächen haben wie etwa die ewig abrutschende, niederbrechende Pribitzwand, die grau und ehern den Jahrhunderten zu spotten scheinen.

Noch weiter hinten ragt der Hochturm und die kronenzackige Frauenmauer. Hoch oben durch die Frauenmauer öffnet sich die merkwürdigste Höhle Steiermarks, die Frauenmauergrotte. Sie führt von Osten nach Westen durch den Berg hindurch, ein großartiger Naturtunnel von 430 Klaftern Länge.

Von Tragöß ragt rechts eine Felsschlucht hinein in die Klause. In welchem Bergwinkel hätte seiner Tage nicht ein Klausner gehaust? Ich sehe sie noch kniend in der Höhle vor dem bemoosten Kreuz und zur unbelauschten Stunde wildern im Wald und auf der Felswand. Manch ein frommer Einsiedler mochte ein Wehrpflichtiger, Faulenzer oder genau besehen gar ein Wegelagerer gewesen sein; oft auch ein Grübler und Fanatiker oder ein ehrlicher Wurzelgräber. Indes lasse sich gerne gelten, dass es wirklich Menschen gibt, die in der großartigen Wald- und Felseneinsamkeit ihre Seele weiten, ihr Herz für die Menschheit bewahren und größer, vergeistigter und prophetischer werden als andere Kinder der Erde.

Von der Klause aus geht ein dürftiger Fußsteig die schründigen Hänge des Schwaben hinan. Besser besteigt man in mehr als siebzig Schlangenwindungen die vom Tale aus uneinnehmbar scheinende Pribitz mit ihren weiten Almfluren. Möge der Tourist aber nicht zu übermütig vorwärts hüpfen, plötzlich bricht sich das Plateau in einen mehrere tausend Fuß tiefen Abgrund. An der gegenüber aufragenden Meßnerin bleibt unser Auge hängen. Dieser Berg hat hoch oben gegen die Kante der Wand hin ein viereckiges Loch, durch welches man das Firmament schimmern sieht.

„Ja“, sagte mir einmal ein Halter, „es ist kein Spaß, dieses Loch hat der Teufel mit seinen Hörnern gestoßen, wie er mit der Schwaigerin abgefahren ist.“

„Ei, was ihr sagt! So hat er doch einmal eine geholt?“

„Und ob er eine geholt hat! – Weil sie sich ihm verschrieben hat, da oben auf dem Pribitzboden. Warum? Weil ihr der Böse beim Käsen und Buttern hat helfen müssen und sie es den Schwaigerinnen auf der Sonnschienalm hat antun mögen, dass deren Kühe lauter Blut und Wasser haben gemolken.“

„Und hat sie das Zuwege gebracht?“

Wird sie doch leicht Zuwege gebracht haben, wenn sie eine Hexe ist gewesen! Deswegen hat sie sich ja dem Teufel verschrieben, dass sie eine Hexe hat sein können. Nu, wie die Zeit aus ist und sie der Schwarze darauf hätte holen sollen, hat sich die Schwaigerin, dass er sie nicht finden und erkennen möchte, in eine Schnecke verzaubert und ist oben in der hohen Pribitzwand herumgekrochen.

Aber der Teufel wird eins nicht zu gescheit; wie sie eine Schnecke ist, wird er ein Geier und fliegt an die Felsenwand. Just will er seinen langen Schnabel aushacken nach der Schnecke, da kollert diese schnurstracks hinab in den See und verzaubert sich in eine Forelle. Der Teufel, nicht faul, wird eine Seeschlange, jagt die Forelle ans Ufer. Auf grünem Gras hat sie wieder müssen die Schwaigerin sein.

Da hat er sie gepackt um die Mitten, ist mit ihr durch die Lüfte gefahren und gerade der Meßnerinwand zu und mit einem Sauser durch den Berg. So ist das Loch heutigen tags noch zu sehen.“

Roseggers Hochschwabbesteigung erfolgte 1874 von der Ostseite (von Aflenz) aus. Diese hatte ihn sehr beeindruckt, so dass er auf dem Gipfel folgendes Gefühl, später für seine Leserschaft festgehalten hat: „Im Anblick solcher Größe ist man still wie die Steine ringsum und das unvergleichliche Bild zieht ein in das Allerheiligste der Seele. Wir sehen das Leuchten der Karawanken, das Glitzern der Donau und das Morgenglühen des Großglockners.

Die Schilder des dreizackigen Dachstein blinken uns zu; das wilde Heer der Ennstaler Alpen reckt seine unzähligen Riesen- und Greisenhäupter, mit Kronen und Diademen geschmückt, heran gegen den Hochschwab, wie Patriarchen der Vorhölle zum Allvater schauen.

Wer wollte all‘ die Berge und Täler mit Namen nennen? Der Pedant. Nicht wie sie heißen, sondern wie sie sind, das ist auch bei den Bergen die Hauptsache. Vom Hochschwab aus ist die Plastikkarte der Steiermark offen. Ein Meer von unzähligen Bergkämmen und Spitzen, aber wegen der breiten Vorberge des Hochschwab sieht man kein Tal, keine menschliche Ansiedlung.“

Zu Peter Roseggers Naturschilderungen ließen sich zumindest in der rumänischen Literatur Parallelen bei seinem Zeitgenossen Calistrat Hogaș (1847-1917), in dessen Werk Pe drumuri de munte – Amintiri dintr-o călătorie und Geo Bogzas (1908 -1993) Reportagen (Veneam la vale, Valea Oltului u. a.) feststellen. Eine eingehende Erforschung bzw. ein Vergleich dieser drei Autoren und deren Gemeinsamkeiten wäre wohl eine interessante Aufgabe für Komparatisten.

Schattenseiten des erfolgreichen Heimatdichters

Rosegger blieb der Nobelpreis für Literatur 1913 verwehrt. Diesbezüglich gibt es verschiedene Spekulationen, wie etwa die Einflussnahme von tschechischen Nationalisten auf die Nobelpreis-Entscheidung wegen Roseggers Förderung deutscher Schulen in gemischtsprachigen Gebieten von Böhmen und Mähren.

Ein weiterer Grund dürfte auch Roseggers ausweichende Antwort auf die 1893 erfolgte Anfrage des Mainzer Bürgermeisters gewesen sein, der den Schriftsteller um einen Kommentar über ein geplantes Heine-Denkmal gebeten hatte. Rosegger begründete seine Haltung gegenüber der Stadt Mainz, dass er Heinrich Heine nicht genügend kenne, um sich dazu äußern zu können, was ihm, Rosegger, als antisemitische Einstellung Heines jüdischer Herkunft gegenüber gedeutet wurde.

Dass Rosegger während des Ersten Weltkrieges nationalistische und kriegsfreundliche Gedichte und Texte sowie im Neuen Wiener Tagblatt vom 19.09.1914 einen Aufruf zur Zeichnung von Kriegsanleihen verfasst hatte, wurde dem Dichter ebenfalls angekreidet.

Rosegger kritisierte – in zeittypischer Weise – die vermeintlich beherrschende Stellung der Juden im Wirtschafts- und Geistesleben und äußerte ein gewisses Verständnis für das Vorhandensein antisemitischer Strömungen, verurteilte jedoch deren Auftreten, wie aus einem Brief an seinen Freund Friedrich v. Hausegger hervorgeht: „Weil der Antisemitismus heute vor allem durch bildungslose, rohe Massen großer Städte vertreten wird, weil alle feiner gearteten Menschen sich von dieser wilden Bewegung zurückgescheucht fühlen, darum fürchte ich sehr, dass sie großes Unheil stiften wird und das macht mich oft traurig. […] Ja, eine solche Bewegung hat ihre natürlichen Ursachen, ist also berechtigt, aber erfreulich oder gar nachahmenswert ist sie nicht. Ich beklage es tief, in einer solchen Zeit zu leben.“

Wenn auch Rosegger der Nobelpreis für Literatur 1913 verwehrt wurde, so erfreute er sich trotzdem vielfacher nationaler sowie internationaler Auszeichnungen und Ehrungen:

- 1876 Ernennung durch Kaiser Franz Joseph I. zum Mitglied des österreichischen Herrenhauses auf Lebenszeit

- 1903 Ehrendoktorwürde der Universität Heidelberg

- 1907 Ehrenmitgliedschaft der Londoner Royal Society of Literature

- 1913 Ehrendoktorwürde der Universität Wien

- 1913 Österreichisches Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft

- 1913 Nominierung für den Nobelpreis für Literatur – ausgezeichnet wurde damit schließlich Rabindranath Tagore

- 1917 Ehrendoktorwürde der Universität Graz

- 1918 Franz-Joseph-Orden

- Preußischer Kronenorden 2. Klasse

- Ehrenbürgerwürde der Stadt Graz

- Ehrenbürgerwürde der Marktgemeinde Krieglach

- Ehrenbürgerwürde von St. Kathrein am Hauenstein

Zahlreiche Gedenkstätten erinnern an Leben und Wirken des Dichters:

- Krieglach: Roseggers Landhaus/Sterbehaus, Gedenkstätte

Denkmal „Als ich noch der Waldbauernbub war…“ (von Paul Kassecker, 1937)

Grab Peter Roseggers

- Alpl: Roseggers Geburtshaus, Kluppeneggerhof

Waldschule (eröffnet am 28. September 1902)

- Stoderzinken: Peter-Rosegger-Denkmal von Siegfried Schwab (1968)

- Kathrein am Hauenstein: Peter-Rosegger-Denkmal

- Kapfenberg: Peter-Rosegger-Denkmal

- Graz: Peter-Rosegger-Denkmäler (Roseggergarten, Stadtpark, Augarten)

- Jägerndorf (Schlesien, Sudetenland, heute Krnov): Peter-Rosegger-Denkmal

- Roseggerhaus einem Schutzhaus oberhalb von Ratten

- Bozen: Roseggerpark

- Berlin: Roseggerstraße im Stadtteil Neukölln

- Wien: Roseggergasse im 16. Bezirk

- Schwertberg: Roseggerstraße im Ortsteil Zirking

- Nittendorf: Peter-Rosegger-Straße im Ortsteil Am Bernstein

- Amstetten: Peter-Rosegger-Straße

- Ybbs an der Donau: Peter Rosegger-Promenade

- Mürzzuschlag: Roseggergasse

- Melk: Roseggerstraße (seit 1911!)

- Düsseldorf: Roseggerstraße

- Salzburg: Roseggerstraße

Peter Rosegger zählt zu den bedeutendsten und verdienstvollsten steirischen Persönlichkeiten.

Mit seinen Erzählungen und Romanen, aber auch mit seiner zeitkritischen Auseinandersetzung in Fragen des Umweltschutzes, der Landflucht, der gesunden Ernährung, in Bildungsfragen wie auch im Tourismusbereich hat er seine steirische Geschichte geprägt.

Und doch… „Peter Rosegger steht mit seinem Werk längst draußen vor der Tür, findet keinen Einlass mehr in große deutsche Verlagshäuser unserer Tage“ schreibt Christian Teissl am 5. Juli 2013 in der Grazer Kleinen Zeitung[1] und vermisst diesbezüglich eine „Klassikerpflege“, d. h. eine „prächtige, historisch-kritische Gesamtausgabe seiner Werke wie etwa bei Nestroy und schlussfolgert: „Diese Art der Klassikerpflege blieb Rosegger bis zum heutigen Tag vorenthalten.“

Doch in die Anekdotenliteratur hat er Schriftsteller Eingang gefunden:

Der Schriftsteller Peter Rosegger traf in Graz auf der Straße seinen Hausarzt und klagte über eine lange Reihe von Leiden: Kopfschmerzen, Rheuma, Magenbeschwerden usw. >Aber Sie sehen doch recht gut aus <, erwiderte der Arzt. Worauf Rosegger die klassische Patientenantwort gab: >Ja, im G’sicht fehlt mir ja auch nichts !<“