Von Dr. Kathi Gajdos-Frank

Auf die Einladung von Herrn Vorsitzenden Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch konnte ich am 24. September 2022 an der Jubiläumsveranstaltung „70-Jahre-St.-Gerhards-Werk” in Ulm teilnehmen. An diesem Samstag konnten wir im Gebäude des Donauschwäbischen Zentralmuseums mit zahlreicher Beteiligung auf 70 Jahre Wirken des St. Gerhards-Werks zurückblicken.

Nach den Eröffnungsworten von Herrn Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Bendel freuten wir uns auf den Vortrag des Herrn Vorsitzenden Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch mit dem Titel „Das St. Gerhards-Werk – ein persönlicher Rückblick auf die Ausgangslage.” Erzbischof Zollitsch erzählte nicht nur über die Zielsetzungen und Aufgaben dieses religiösen Vereins in Deutschland, sondern vor allem über die 7 Jahre, die zur Gründung des St. Gerhards-Werkes führten. Die enteigneten, vertriebenen, geflüchteten Donauschwaben waren staatenlos, heimatlos und landeten in Deutschland – wie Herr Erzbischof Autor Andreas Kossert zitierte – in einer „kalten Heimat.” Berührend schön waren die Worte von Herrn Erzbischof Zollitsch, als er über seine Mutter und Großmutter aus Gakowo berichtete. Sie waren nach ihrer Flucht 1946 staaten- und heimatlos zuerst in dem Lager voller Flüchtlinge und Vertriebene in Melk untergebracht. Dann, mit der Zerstreuung der Vertriebenen wurden alle sozialen Bindungen gekappt, wie hier der Erzbischof die Forschungsergebnisse von Herrn Matthias Beer zitierte, „2000 Einwohner eines deutschen Dorfes sind auf 158 Ortschaften verteilt worden.” Auch auf diese Weise wurde die Parole „teile und herrsche” gegen Flüchtlinge verwendet: Es ging nicht nur um den Verlust der Heimat und der geliebten Menschen, sondern durch diese Art der Verteilung (Zerstreuung) auch um „gespalten zu sein” und um „fremd zu sein.”

Die Vertriebenen glichen einem verwurzelten Baum, betonte Erzbischof Zollitisch, und das führte zu einer erzwungenen Assimilation, zu einer gezwungenen Anpassung. Die Jahre der Heimatlosigkeit weckten jedoch bei den vertriebenen Donauschwaben den Wunsch nach Austausch, nach heimatlicher Verbundenheit, nach gegenseitiger Hilfe. Sie haben ja die Hoffnung auf Rückkehr nie aufgegeben, standen zu ihrer verlorenen Heimat, mussten jedoch mit der Zeit annehmen, dass eine Rückkehr in ihre alte Heimat nicht mehr geht. In seinem Vortrag hörten wir von Herrn Erzbischof Zollitsch auch von den „Rücksack-Priestern”, die das gleiche Schicksal teilten und an der Seite der Vertriebenen standen. Dabei spielten die heimatlichen, vertrauten Lieder, Traditionen eine bedeutende Rolle, damit konnten sie alle das eigene Schicksal besser aufarbeiten. Die Wallfahrtsorte erlebten in dieser Zeit, vor allem wegen den Vertriebenen, eine neue Blüte. Die Wallfahrten bieten – auch heute – immer Gelegenheit, einander zu begegnen, Kontakte zu pflegen und für die Vertriebenen – betonte der Herr Erzbischof – ihre Heimat wiederzufinden. Die erste Gelöbniswallfahrt der Donauschwaben in Altötting am 6. Juni 1946 hatte 8.000 Teilnehmer.

Herr Erzbischof Zollitsch hat in seinem Vortrag 77 Jahre zurückgeblendet und war der Meinung, dass das Kirchliche Hilfswerk und dann das St. Gerhards-Werk zur Stärkung des Selbstbewusstseins der Donauschwaben und damit zum Ende der Sprachlosigkeit beigetragen hätten. Mit ihrer Hilfe bekennen wir uns zu unserer Geschichte.

Nach der Festrede des Herrn Vorsitzenden hat Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Bendel einen interessanten Vortrag über die Entwicklung der Aufgaben und Zielsetzungen des St. Gerhards-Werks im Kontext der Situation der Nachkriegsjahre gehalten. Die Geschichte der südostdeutschen Katholiken, die Gründung des St. Gerhards-Werks und die Arbeit der wichtigsten Persönlichkeiten in diesen Gemeinschaften in den 1950er, 1960er Jahren fand das Publikum sehr spannend und war mit Herrn Prof. Dr. Bendel darüber gleicher Meinung, dass die Kooperation zwischen Laien und Klerus manchmal schwierig ist. „Wir haben ein differentes Fluchtgepäck”, betonte Herr Prof. Bendel in seinem Rückblick und bezeichnete Deutschland der Nachkriegsjahre in seinem Vortrag als ein „Missionsland” wegen dem Flüchtlingsstrom. Den Einsatz, die Gemeinden lebendig zu halten, war sowohl für Einheimische als auch für Vertriebene eine ungeheure Aufgabe. Glücklicherweise sahen jedoch beinahe alle das als eine gemeinsame Aufgabe an.

Nach einer kurzen Kaffeepause begann das Podiumsgespräch über „Aktuelle und künftige Aufgaben einer katholischen Vertriebenenorganisation.“ Am Podiumsgespräch nahmen Ines Szuck, Öffentlichkeitsarbeit Diözesanrat (Moderation), und vier Gesprächspartner, Rainer Bobon, stellvertretender Leiter des Hauses der Heimat Stuttgart, Peter-Dietmar Leber, Vorsitzender der Landsmannschaft Banater Schwaben, Patrick Polling von der Banater Jugend und Dr. Kathi Gajdos-Frank, Direktorin, Jakob Bleyer Heimatmuseum und Abgeordnete der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, teil. Alle Gesprächspartner formulierten ihre Impulse, Erwartungen an das Gerhardswerk für die Aufgaben und Zielsetzungen der nächsten Jahre und beantworteten die Frage, wie man eine Kooperation mit dem St. Gerhardswerke wünscht. Personaldekan Pfarrer Klaus Rapp hat nach der Podiumdiskussion die wichtigsten Gedanken der Teilnehmer zusammengefasst. Darin waren wir alle einig, betonte Pfarrer Rapp, dass wir unsere Arbeit, Projekte vorstellen sollten. Es könnten dann gemeinsame Veranstaltungen organisiert werden, um Kontakte zu vertiefen und Netzwerke auszubauen.

Wir müssen die jüngeren Generationen ansprechen, wir können eine „Brücke” zwischen den Generationen sein. Meine liebe Kollegin, Museumspädagogin Frau Paulik, die an dieser Veranstaltung (im Publikum) ebenfalls anwesend war, kann das bestätigen. Die katholische Religion sicherte für die Ungarndeutschen Halt und Zuversicht: „Ich hatte nie einen Zweifel, von Gott behütet zu sein. Seine Hilfe war mir stets sicher”, schrieb der Brückenbauer Georg Richter über seine Jahre in sowjetischer und ungarischer Gefangenschaft. Georg Richter (96 Jahre alt) war mit seiner lieben Ehefrau Lore auch dabei, im Publikum. Vor Beginn der Veranstaltung war für mich jedoch das Gespräch zwischen zwei, von mir hochgeschätzten Zeitzeugen, zwischen Herrn Erzbischof Zollitsch und Herrn Georg Richter, unvergesslich schön.

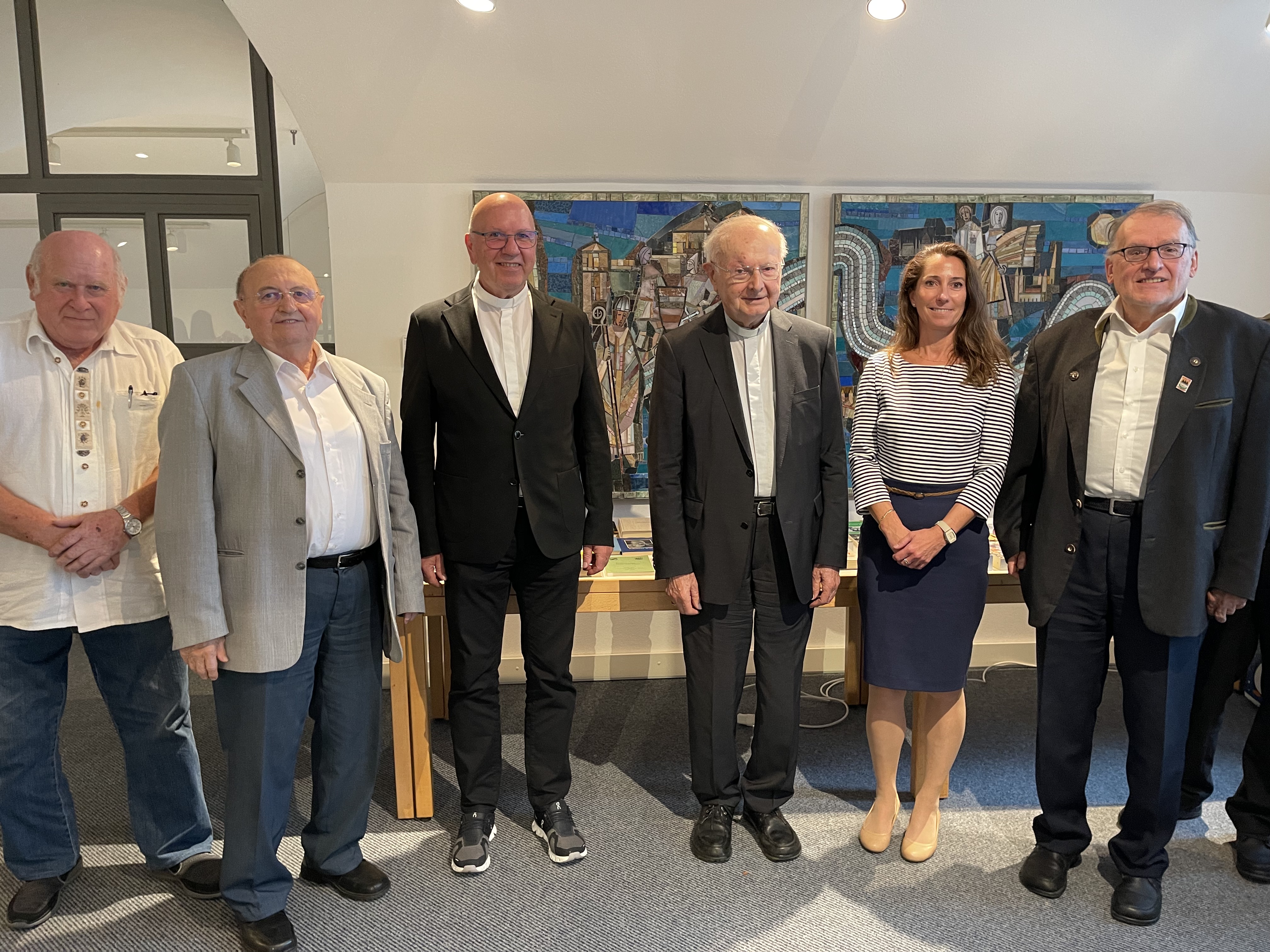

Nach dem Mittagessen begann um 15.00 Uhr die Vorstandssitzung des St. Gerhards-Werkes. Gleichzeitig hatten wir auch Neuwahlen, da Herr Vorsitzender S.E. Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch krankheitsbedingt aufgehört hat in seiner Funktion. Neuer Vorsitzender ist Herr Personaldekan Pfarrer Klaus Rapp (Hemsbach), stellvertretende Vorsitzende sind Josef Lutz (Nürnberg), Dr. Kathi Gajdos-Frank (Budaörs/Wudersch) und MA. Hans Vastag (Stuttgart), geistlicher Beirat/Präses ist Pfarrer Paul Kollar (Ludwigshafen), Schriftführer ist Udo Lauter (Lauchringen), Beisitzer ist Prof. Dr. Michael Prosser-Schell (Freiburg), Kassenprüfer bleiben Adam Kupferschmidt (Backnang) und Horst Zimmermann (Albstadt). Geschäftsführer der AKVO (ArbeitsKreis Vertriebenen Organisationen) wo auch das Gerhards Werk dazugehört ist auch in der Zukunft Herr Prof. Dr. Dr. Rainer Bendel (Tübingen).

Josef Lutz benachrichtigte unsere lieben Freunde im St. Gerhards Werk in Ungarn und die lieben Katholiken der Diözesen am nächsten Tag, am 25. September in einer E-Mail über die Neuwahlen und sendete die Grußworte des neuen Vorsitzenden. Die besten Grüße und auf eine gute Zusammenarbeit wünscht uns allen der neue Vorsitzende Pfarrer Klaus Rapp mit Donauschwäbischen Wurzel aus der Batschka.