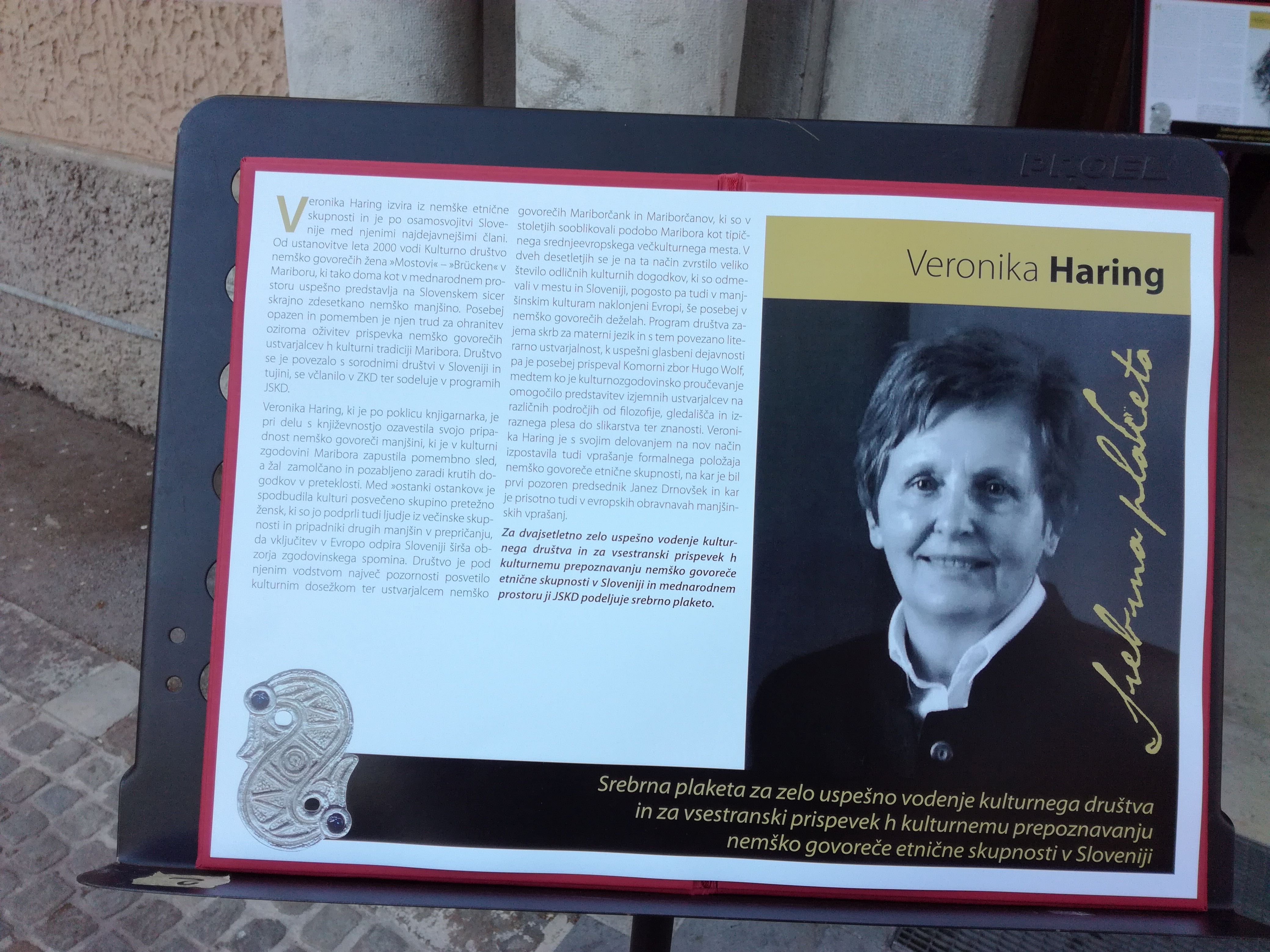

Im Gespräch mit Veronika Haring, der Obfrau des Kulturvereins deutschsprachiger Frauen »Brücke« in Marburg/Drau (Slowenien)

______________________________

SB: Frau Haring, erzählen Sie bitte ein wenig von der Organisation, die Sie vertreten.

VH: Sitz des Vereins ist in Marburg an der Drau/Maribor in der ehemaligen Untersteiermark, wo 100.000 Menschen leben. Der Kulturverein deutschsprachiger Frauen »Brücken« wurde über die Initiative von in Marburg und Umgebung lebenden deutschsprachigen Einwohnern Sloweniens im Jahre 2000 gegründet. Zielsetzung des Vereines ist die Erhaltung von sprachlichen, ethnischen und kulturellen Merkmalen der deutschsprachigen Einwohner von Slowenien, in erster Linie jedoch die Anerkennung der deutschen Minderheit. In diesem Sinne werden die Kontakte zwischen den Deutschsprachigen in Slowenien und in der Welt und ihren Nachkommen vertieft und erweitert. Der Verein bemüht sich um die Herstellung von Verbindungen auch mit anderen Volksgruppen auf dem Gebiet von Slowenien.

Der Verein bietet im Rahmen seiner Tätigkeit Deutschkurse für Erwachsene und Kinder sowie andere zahlreiche Weiterbildungen wie Malkurse und Computerkurse für Erwachsene an. Jedes Jahr veröffentlichen wir einen zweisprachigen Sammelband mit literarischen Beiträgen der deutschen Minderheit und veranstalten das schon traditionelle Dezemberkonzert, Leseabende und Kunstausstellungen. Im Rahmen des Vereins ist der Kammerchor „Hugo Wolf“ aktiv. Wir bemühen uns um eine politisch unabhängige Bewertung des Beitrags, den bedeutende Marburger mit deutschen Wurzeln zur slowenischen und deutschen Kultur geleistet haben. Diese waren über Jahrhunderte in Maribor schöpferisch miteinander verflochten und wurden in unglücklichen Momenten der Geschichte leider auch öfter getrennt. Unser Wunsch ist es zu zeigen, dass unsere Stadt im gleichen Maße multikulturell war wie andere bedeutende mitteleuropäische Städte und dass wir uns, indem wir dies vergessen oder manchmal sogar verneinen, einen großen Schaden zufügen.

SB: Sitz der Organisation ist in Marburg an der Drau – wie viele Deutsche leben noch in der Stadt und im Land und über welche Infrastruktur verfügt die deutsche Volksgruppe in Slowenien (Organisationen, Kulturgruppen, Schulen/Schulunterricht, Glaubensleben)?

VH: In der einst deutsch-slowenischen Stadt Marburg sind nach dem Zweiten Weltkrieg nur wenige Einwohner geblieben, die sich als Deutsche bekannten. Die Furcht vor Repressalien wegen der »Kollektivschuld« verhinderte ein solches Bekenntnis zur Volkszugehörigkeit, denn es konnte bedeuten, dass man die Beschlagnahmung des Vermögens, den Verlust des Wahlrechtes oder etwas noch viel Schlimmeres riskierte. Die Gründung von Organisationen auf dieser ethnischen Grundlage war unvorstellbar. Es galt, dass es in Marburg keine Deutschen mehr gibt. Durch die Entstehung des selbstständigen slowenischen Staates 1991 haben sich die Dinge geändert und auch die engere zwischenstaatliche Zusammenarbeit mit Österreich und Deutschland erleichterte das spontanere Bekenntnis zur deutschen Abstammung und die Gründung von Vereinen auf dieser Grundlage. Trotzdem haben noch viele Furcht sich wegen den oben genannten Gründen bei den Volkszählungen als Deutsche anzugeben. Die neuen Verhältnisse schlugen sich auch im am 30. April 2001 unterzeichneten Abkommen zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit in Kultur, Bildung und Wissenschaft nieder. In Marburg entstanden zwei Vereine: der Internationale Verein »Freiheitsbrücke« (1990) und der Kulturverein deutschsprachiger Frauen »Brücken« (2000). Letzterer entwickelt eine reiche Kulturtätigkeit, es gibt Sprachkurse, Publikationen, literarische und bildnerische Tätigkeit und den Kammersängerchor „Hugo Wolf”. Der Verein richtet viel beachtete und hochwertige Kulturveranstaltungen aus – mit dem Ziel, die Tradition der Multikulturalität von Marburg zu stärken. Die bisherigen Veranstaltungen waren solchen wegen deutscher Abstammung aus der slowenischen Kulturgeschichte gestrichenen Künstlern wie Eduard von Lannoy, Franz Liszt, Erzherzog Johann, Robert Stolz, Hugo Wolf, Rudolf Wagner, Valentin Lechner, Emil Hochreiter, Musikfamilie Schönherr, Isolde Klietmann oder Elfie Mayerhofer gewidmet, die die Kulturgeschichte von Marburg mitgeprägt haben. Der Verein pflegt einen Kulturaustausch mit der deutschen Minderheit aus Reschitza/Resița in Rumänien.

SB: Die Ungarndeutschen sind sprachlich im hohen Maße assimiliert und die meisten (insbesondere jüngeren) Mitglieder wachsen in Mischehen auf – wie sieht es bei Ihnen aus?

VH: Die Vertreibung und Ermordung der Deutschen nach dem Zweitem Weltkrieg und die folgende Zwangsassimilierung haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Die ältere Generation stirbt aus, die mittlere Generation wurde in Ex-Jugoslawien geboren und ist unter der kommunistischen Herrschaft zwangsassimiliert aufgewachsen und die Jugend spricht Englisch und interessiert sich nicht mehr für das Deutschtum in Maribor. Dazu wurde die Geschichte, die in der Schule vorgetragen wird, von dem „Sieger“ geschrieben und die Alten haben aus Angst die richtige Geschichte den Nachkommen nicht weitergegeben. Die deutsche Sprache wird in den Schulen als zweite Fremdsprache unterrichtet, meist als Wahlfach. Zum Glück leben wir an der Grenze und so konnten wir in Marburg schon in Ex-Jugoslawien die österreichischen Fernsehsender empfangen.

Die deutsche Minderheit hat in Slowenien sieben Vereine: zwei in Marburg/Maribor, zwei in Laibach/Ljubljana, einen in Cilli/Celje, einen in Abstall/Apače und einen in Töplitz/Dolenjske Toplice in der Gottschee, die durch einen Dachverband miteinander verbunden sind.

Als nicht anerkannte Minderheit haben wir keine Möglichkeit für die Ausbildung in deutscher Sprache – keine Kindergärten, keinen Schulunterricht….

SB: Sie sind die einzige deutsche Gemeinschaft in Ost- und Mitteleuropa, die staatlich nicht anerkannt wird. Worauf ist dies zurückzuführen und welche Konsequenzen hat das für sie?

VH: Die Hauptunterstützung erhalten wir aus Österreich, das zwar unsere Lage kennt und bei den bilateralen Gesprächen mit Slowenien immer wieder über unsere Lage spricht – doch ohne Erfolg. Das Einzige, was Österreich gelungen ist, war das „Kulturabkommen“ im Jahr 2001, wo im Artikel 15 Slowenien das erste Mal amtlich zugegeben hat, dass in Slowenien auch eine deutschsprachige Minderheit lebt, doch amtlich sind wir eine „deutschsprachige ethnische Gruppe“. Seitens des Kulturministeriums von Slowenien erhalten die sieben Vereine insgesamt 32.000.-€ pro Jahr Unterstützung.

Meiner Meinung nach beharrt Slowenien auf der These aus jugoslawischen Zeiten, dass die Frage der deutschen Minderheit nach dem Jahr 1945 „erfolgreich“ gelöst wurde, was sich bislang auch in der Politik linker Regierungen jahrelang wiederspiegelte.

SB: Sie haben vor etwa anderthalb Jahren eine österreichische Auszeichnung erhalten – wie groß ist die Unterstützung für die sloweniendeutsche Sache aus Österreich bzw. wie sind Ihre Kontakte nach Österreich, die ja auch historisch begründet sind?

VH: Unser Verein pflegt rege kulturelle Verbindungen zu Österreich, besonders zu den Bundesländern Steiermark und Kärnten, die uns auch neben der Bundesregierung finanziell unterstützen. Ohne diese Unterstützungen aus Österreich könnten wir nicht existieren. Zu unseren Kulturveranstaltungen kommen immer auch unsere österreichischen Freunde aus der Steiermark und aus Kärnten.

SB: Was sind die größten Herausforderungen für die Sloweniendeutschen und wie sehen Sie insgesamt die Zukunft der Gemeinschaft?

VH: Ohne rechtliche Anerkennung sehe ich keine positive Zukunft für unsere Volksgruppe. Wir haben keinen rechtlichen Schutz und keine ausreichende Finanzierung. Slowenien hat zwei EU-Abkommen zum Schutz der Minderheiten unterschrieben: „Europäische Charta der Regional– oder Minderheitensprachen“ und „Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten“, doch die werden nur bei den anerkannten Minderheiten angewandt – bei den Italienern, Ungarn und Roma, nicht bei uns.

SB: Frau Haring, vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte Richard Guth.