Pari und seine Feste im Jahreskreis

________________________________

Von Ibolya Lengyel-Rauh

Der Leser konnte bis jetzt über die familiären Feierlichkeiten in Pari/Pári erfahren, aber es gab wichtige religiöse Feste, von denen noch heute Spuren im alten Brauchtum zu finden sind.

In Pari gab es jedes Jahr dreizehnmal einen Ball bzw. ein Fest: 1. Dreikönigsfest, 2. Faschingssonntag, 3. Faschingsmontag, 4. Faschingsdienstag bis Mitternacht, 5. Ostermontag, 6. Maifeiertag, 7. Pfingstsonntag, 8. Peter und

Familienforscher László Mlecsenkov widmet sich in einem Facebook-Post dem fotografischen Nachlass eines Grundschullehrers

____________________________________________

Von Richard Guth

Anfang September bin ich auf der Facebook-Seite „Profi Családfa” auf einen interessanten Beitrag aufmerksam geworden (https://www.facebook.com/proficsaladfa/posts/pfbid0ZdNL8o34fh96vCKVDEd8owE9fnY4b1EmvPS7bKBgsTsHsDTyXKhSkBe7X6xLQbycl).

„Momentaufnahmen über eine versunkene Welt” – so betitelte der Ahnenforscher László Mlecsenkov, der einer bulgarischen Gärtnerdynastie entstammt, seinen Post. Darin geht es um den Nachlass des Grundschullehrers Adalbert (Béla) Hernai, geb. Hesz, der zwischen 1916 und 1924

Erstmalig erschienen im Portal wmn.hu am 4. Juli 2023. Zweitveröffentlichung in deutscher Übersetzung mit freundlicher Genehmigung der Redaktion. Aus dem Ungarischen von Richard Guth.

Vom ungarischen Staatsgebiet Stand während des Zweiten Weltkriegs und danach wurden aus unterschiedlichen Gründen fast 800.000 Menschen in Zwangslager, die sich auf dem Territorium der Sowjetunion befanden, verschleppt, und von ihnen kehrten etwa 200.000 nie heim. Unter den Deportierten gab es viele, die mit dem zynischen

Von Ibolya Lengyel-Rauh

Als Fortsetzung meiner Artikelserie erhält der Leser jetzt einen Beitrag über den Alltag der Dorfbewohner in Pari von der Jugend bis zum Tod.

Nach dem Abschluss der Elementarschule begann das richtige Leben für die Jugendlichen. Sie halfen bei dem Haushalt zu Hause aus, arbeiteten auf den eigenen Feldern, im Wald oder verdienten ihr eigenes Geld als Tagelöhner. Die meisten haben keinen Beruf erlernt.

In den Wintermonaten kamen

Von Prof. Dr. Zoltán Tefner

Errare humanum est – lautet das Sprichwort der alten Römer. Nicht anders ist es jedenfalls in der Volkskundeforschung und in der Ortsgeschichte. Manchmal ist es eine Sache von Missverständnissen: Die interwievten Augenzeugen sagen etwas und das Gesagte wird vom Forscher falsch verstanden. So ist es auch im Falle der Herkunftsgeschichte von Kötsching: Biebreau–Biebergau. Der Unterschied besteht nur aus einem Laut, aber dieses Verhören brachte die

Von Richard Guth

Ein bemerkenswerter Beitrag ist im Blog „Vázsonykő” Anfang 2022 anlässlich des Gedenktages der Verschleppung und Vertreibung erschienen („De hisz mi mind magyarok vagyunk!” – a Vázsonyi-medence német gyökerei). Autor des Beitrags ist Dr. Csanád Kandikó. Der Artikel beschäftigt sich mit der Geschichte der deutschen Gemeinschaft in und rund um Großwaschon/Nagyvázsony nördlich des Plattensees. Genauer gesagt geht es um fünf Ortschaften: neben dem Kinizsi-Ort Großwaschon Barnig/Barnag, Pulau/Pula, Werstuhl/Vöröstó

Von Annkristin Teichert

Franz Erkel ist einer der bekanntesten Musiker und war einer der einflussreichsten Komponisten des 19. Jahrhunderts in Ungarn. Er komponierte die Musik zu Kölcseys Hymne. Erkel wird auch für die Schaffung der ungarischen Nationaloper geschätzt. Was jedoch nicht so bekannt ist, ist seine deutsche Herkunft.

Über die Abstammung der Familie von Franz Erkel gibt es verschiedene Hypothesen. Aladar Belaagh behauptet, die Familie sei niederländischer Abstammung. In einem

Im Gespräch mit dem Jerkinger Ortshistoriker Johann Brunn

___________________________________________________

SB: Herr Brunn, Sie sind als Ortshistoriker gewissermaßen ein Jerkinger Urgestein – erzählen Sie bitte ein wenig über sich selbst, Ihren Werdegang, aber auch über Ihre Familie!

JB: Ich bin 1947 in Jerking/Györköny geboren. Meine Eltern waren beide deutscher Abstammung. Mein Vater war damals ein selbständiger Landwirt. Nach der Kollektivierung wurde er zum Vorsitzenden der sogenannten „Schwaben”- LPG des Dorfes gewählt.

Von Ibolya Lengyel-Rauh

Wie lebte man als Kind in Pari/Pári in den 1920er, 1930er Jahren? Das Leben vor der Vertreibung der Schwaben war ganz anders als heute. In dem dritten Teil erhält der Leser einen Einblick in die Kinderjahre der Parier.

Laut Geburtenregister sind zwischen 1920 und 1930 458 Kinder zur Welt gekommen; die Anzahl der Geburten sank im nächsten Jahrzehnt auf 185. Die Geburtenrate erholte sich zwischen 1941 und

Von Richard Guth

Ein Dorf an der Grenze, das durch die Grenzziehung als einziges von seinem Zentrum getrennt wurde: Die Rede ist von Ginisdorf/Nemesmedves, Komitat Eisenburg, unweit der Grenzstadt St. Gotthard/Szentgotthárd. Das Stadtfernsehen von St. Gotthard berichtete im Februar über die Gemeinde, die in der Wendezeit nur noch von sieben Bürgerinnen und Bürgern bewohnt wurde („ein Tiefpunkt”), während sie vor dem Zweiten Weltkrieg noch von mehreren hundert „Schwaben” bevölkert wurde,

Von Prof. em. Dr. Zoltán Tefner

Die alten Römer haben die Wahrheit manchmal besser verfasst, als es wir heute in unserer „modernen” Zeit tun. „Accidit in puncto, quod non speratur in anno.“ In einem Augenblick kann geschehen, was man sich in einem Jahr nicht erhofft hätte. So etwas passierte mehrmals während der langen Zeit, in der der Autor dieses Artikels sich mit dem Thema Kolonisationsgeschichte von Kötsching befasste. Diese Zeit

________________________________________________________________________________________________

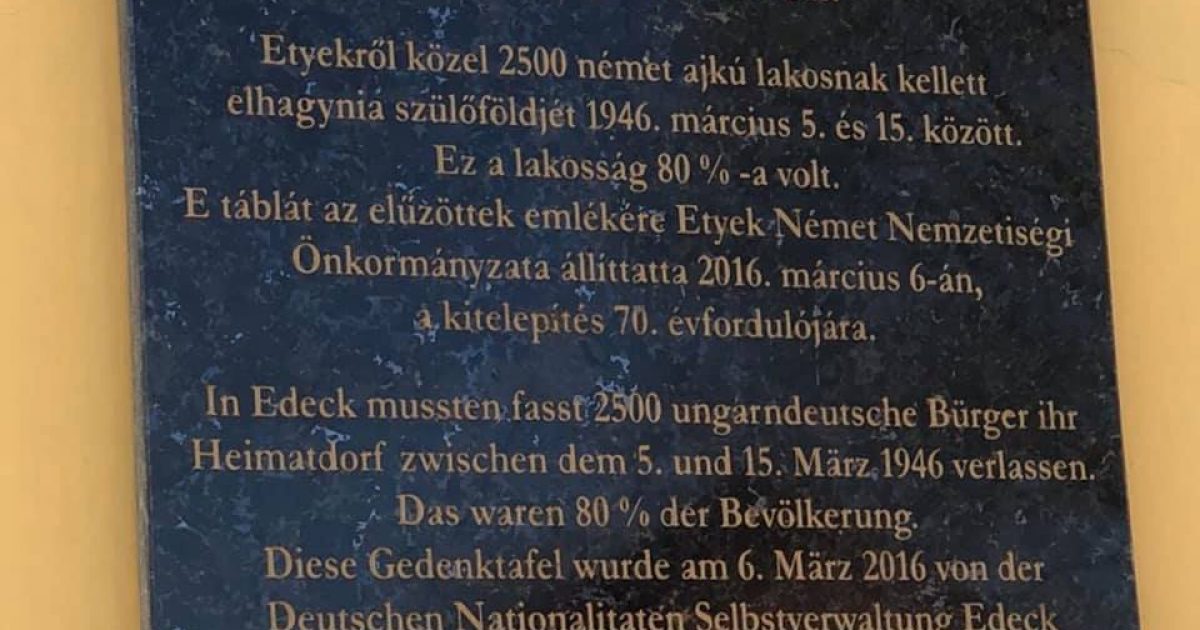

Bischöfliches Archiv Stuhlweißenburg/Székesfehérvár, Schreiben 7341

Der handgeschriebene Brief von Pfarrer István Tőke auf Ungarisch an das Ordinariat, 16. März 1946: „Hochachtungsvoll erstatte ich Bericht, dass gestern die Vertreibung der Schwaben aus Edeck/Etyek durchgeführt wurde, die Kampfgeräuschte verstummten und genauso die Polizeieinheiten abgezogen wurden: 500 Menschen, 300 Beamte…”

„Wie es in diesen drei Wochen zugegangen ist, wie das Befreiungskomitee die Familien exekutierte, wie der Mann von der Frau, das Kind