Von Stefan Pleyer

Wie lange schmückt das Hessisch-Fränkische der Stiffolder die Straßen von Feked? Wird das freundlich klingende Bairische von Werischwar für immer verschwinden? In unserem aktuellen Jahre 2024 ist es höchste Zeit, die vom verbindlichen, Selbstmarketing-Folklorezierrat befreite bittere Realität der Lage unserer Dialekte ins Gesicht zu bekommen, und eine glaubhafte Geländebegehung zu unternehmen, die einen Spiegel vor uns halte: Unsere Dorfmundarten sind am Aussterben, die allerletzten Boten sind diejenigen, wessen Zunge schwäbisch klingt. Daher ist die Frage berechtigt: Schlagen wir die Alarmglocke oder die Sterbeglocke, das sang- und klanglose Begräbnis eines weiteren Stückes unserer Kultur, oder wagen wir die ihre Gültigkeit längst verlorenen „heiligen Kühe” zu schlachten und etwas Neues zu schaffen, um das Alte in einer erneuten, den modernen Gegebenheiten angepassten Form in die Zukunft hinüberzuretten?

Mit stolzgeschwellter Brust wappnen sich unsere Germanisten auf wissenschaftlichen Tagungen mit den die deutschen Dialekte und Dorfmundarten kunterbunt darstellenden Landkarten, beweisend die reiche Sprachlandschaft der Schwaben in Ungarn. In der Branau sei von einem Fleckenteppich-Bild die Rede, Hessisch hier, Oberfränkisch dort, Pfälzisch über den nächsten Gartenzaun. Mit von voller Hoffnungen strahlenden Augen fragen Ungarndeutsche voneinander, obwohl die Antwort vor ihnen wohlbewusst ist: Sprechen Sie Schwäbisch? – Nein, ich leider nicht mehr, aber mein Ur-Urgroßeltern schon.

Und wird das Vetorecht der Wahrheit aus dem heiteren Himmel eingelegt: Heutzutage beherrscht nur ein winziger Bruchteil der ältesten Generation der Nationalität noch irgendwelche Mundart, nämlich die Altersgruppe über 80. Diese Sprecher bleiben mit ihrer Dialektkompetenz zumeist verwaist alleine, nur in seltenen Fällen finden wir Freundeskreise oder Familien, gar Nachbarschaften, die miteinander schwäbisch reden. Himmelsleider wurde die Weitergabe der alten Sprache der Familie, der Sippe aus verschiedenen Gründen (Angst vor einer wiederholenden Vertreibung, Unterdrückung des Deutschen in der kommunistischen Ära, Magyarisierung, usw.) erspart, was zum überwiegenden Verschwinden der deutschen Dialekte in unserem Lande führte.

Stotternde Tonaufnahmen, vergilbtes Rezeptbuch von der Oma und neblige Erinnerungen daran, wie sie den Kübel Kiwl nannte. Die Tendenzen zeigen, dass die Nächsten diese wertvollen Sprachdenkmäler so lesen werden, wie damals die britischen Archäologen die Hieroglyphen an der Wand der Pyramiden. Der Mohr der Assimilation und der dunklen Gespenster der deutschfeindlichen Nachkriegszeit hat seine Schuldigkeit getan, aber kann er auch tatsächlich gehen, vollbeladen mit unseren sprachlichen Kulturschätzen?

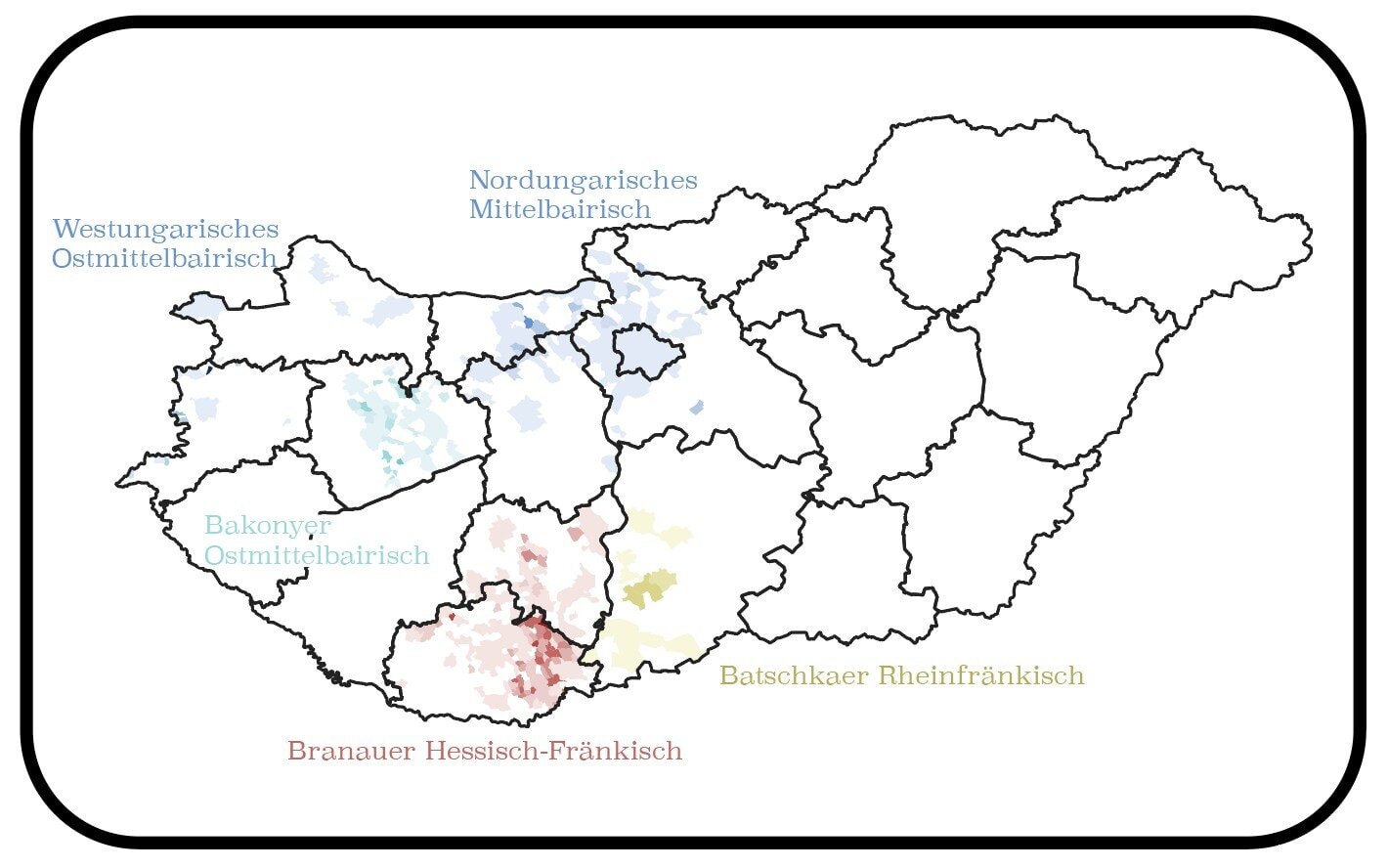

Komischerweise öffnete die sprachliche Verminderung des Schwabentums Tore dort, wo sie andere zumachte. Heute steht man über einer wesentlich einfacheren Dialektkarte als beispielsweise vor der Vertreibung: In der Branau übernahm das Hessisch-Fränkische eine hegemoniale Rolle, während die anderen, sporadischen Dialekte (z. B. das Württemberger Schwäbisch) untergingen, womit die stiffolderischen Stimmen die buckligen Hügel der Metscheck mit leichtem Mut dominieren. In der Tolnau begegnet man einem komplexeren Gesamtbild, aber auch im nördlichen Nachbarkomitat machte sich das Hessisch-Fränkische breit. Gegenüber der Schwäbischen Türkei, rechtsdonauisch, zeigt sich ein zweites größeres Dialektkonglomerat, das Rheinfränkische in der Nordbatschka. Donauaufwärts führt der Weg ins hohe Norden, wo das Mittelbairische die Dialektlandschaft des Komitates Pest und des Löwenanteils von Komorn-Gran (Ofner Bergland, Pilischgebirge, die Ratzenmark, Schildgebirge) prägt. Im Bakonyer Wald singen auch die Walddrosseln Ostmittelbairisch, so typisch ist es unten den einheimischen deutschen Mundartsprechern. Die dialektologische Einordnung Westungarns kann nicht eindeutiger werden, denn die restlichen, noch in Ungarn verbliebenen deutschen Dörfer gehören mit dem Burgenland zum festen ostmittelbairisch/ostdonaubairischen Sprachraum. Es ist ja nicht genugmal zu betonen, dass die obere Beschreibung die heutige Situation der schwäbischen Zungen schildert.

Einen einheitlichen ungarndeutschen Dialekt zu benennen oder zu basteln werfe uns ins Reich des Unmöglichen – gleichwohl bietet sich die Chance, aus den örtlichen, noch vorhandenen und gut dokumentierten Dorfmundarten regionale donauschwäbische Großdialekte zu standardisieren. Die Standardisierung der Dialekte gilt seit je und eh als Stiefsohn in den deutschen Landen, auch die Schweizer trauten sich nicht, die einzelnen Sprachvarietäten des Alemannischen in eine gemeinsame Gießform zu gießen (die Bayern auch nicht). Im Gegensatz zu den alpenländischen Eidgenossen gebrauchen jedoch die Stammesgenossen der Siebenbürger Sachsen, die Luxemburger, die Standardform des Moselfränkischen. Im Grunde genommen geht es um einen Vereinheitlichungsprozess vieler lokalen Dialekte und der Dorfmundarten, die denselben Grunddialekt teilen: Mithilfe von mühsamer Sammlungs- und Forschungsarbeit werden noch aktive Muttersprachler je nach Gemeinde ausgefragt, Wortschätze und Ausdrücke miteinander verglichen, und Gemeinsamkeiten in der Aussprache detektiert. Als Ergebnis derartiger Bemühungen entsteht ein „goldener Mittelweg”, die eine Ausgleichsprache, also die regionale Hochsprache aus den Lokalitäten, in Begleitung von einheitlichen Wörterbüchern, Schriftsprache und dem alltäglichen, auch offiziellen Sprachgebrauch, schafft. Die auf diese Weise gebildete Standardsprache kann somit verbreitet, gelehrt und institutionalisiert werden – aber vor allen Dingen: dauerhaft erhalten bleiben!

Demnach solle die ungarndeutsche Sprachwissenschaft die Hemdsärmel hochkrempeln, um aus den bereits aufgezählten Dialektblöcken diverse schwäbische Regionalsprachen zu schmieden: die Branau/Schwäbische Türkei – Hessisch-Fränkisch; die Batschka- Rheinfränkisch; Komitat Pest/Komorn-Gran – Mittelbairisch; Bakonyer Wald-Ostmittelbairisch; Deutsch-Westungarn – Ostmittelbairisch.

Die vorgestellten Siedlungs- und vorgestellten Dialektsgebiete sind in der Regel jeweils mit qualifizierten ungarndeutschen Bildungsinstituten ausgestattet, die dann den Unterricht des vereinheitlichten Regionaldialekts in den Lehrplan neben dem Hochdeutschen einführen könnten – dementsprechend würde das Schulfach „Schwäbisch” an den Fünfkirchner Nationalitätenschulen (Kindergarten, Grundschulen und Gymnasien) das Branauer Hessisch-Fränkische abdecken, in Baaja das Batschkaer Rheinfränkische, in Budapest und Werischwar das nordungarische Mittelbairische: Damit kein ungarndeutsches Kind ohne Dialektkenntnisse bleibt. Auf diesem Wege wäre das ungarndeutsch-schwäbische Selbstbewusstsein auch um einen identitätsstiftenden Regionalismus ergänzt, wozu sich eine „eigene Sprache” gesellen könnte, und es könnte selbstverständlich wirken, wenn ein Branauer Schwabe seinen Landsleuten in den nördlichen Komitaten einen Besuch abstattet, dass ihr tägliches Brot das Mittelbairische ist, womit die „Nordmänner” von Ratzenmarkt bis Plintenburg miteinander – evtl. hochdeutsch-gemischt – kommunizieren. Apropos, die Beherrschung der Dialekte tut nicht nur im Felde des Volkstumswesens gut: Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Praxis der Mehrsprachigkeit das Gehirn trainiert, daneben verbessert sie das Gedächtnis und die Assoziationsfähigkeit. Bei den Dialekten trifft das besonders zu, weil das Dialekt-Hochdeutsch-Ungarisch-Englisch-Viergespann aufgrund der grammatischen und vokabularischen Ähnlichkeiten ein ganzes inneres Sprach- und Assoziationssystem bilden könnte, zum Wohle der intellektuellen Leistungsfähigkeit.

Wie die Beispiele aus Luxemburg oder aus dem Elsass zeigen, hegen manche den Zweifel, denen das Überleben der Ausnahme bildenden, sich im Gebiet des Hauptdialektes befindenden, und von diesem mehrheitlichen Standarddialekt wesentlich abweichenden, örtlichen Mundarten am Herz liegen: Durch die Vorherrschaft der Regionalsprache schwebe das Damoklesschwert über ihnen und sie würden ihre sprachlichen Besonderheiten verloren. Als solche eigene dialektale Königreiche erscheinen bestimmte Dörfer auch in Ungarn: das Württemberger schwäbischsprechende Hajosch in der rheinfränkischen Landschaft der Batschka oder die ostfränkische Insel Nadasch im hessisch-fränkisch (fuldischen) Meer kämen zum Beispiel in den Sinn. Aber auch der Aufrechterhaltung der beharrlichen Regiolekte (d.h. dialektale Sprachinsel) diene die Herausbildung der regionalen Großdialekte, weil die die andersartigen Mundarten bewahrenden Sprachgemeinschaften sich im Gange der Standardisierung an ihrem Sondercharakter festhalten, und sie werden daran interessiert, dass sie in die Richtung der Mundartpflege Schritte machen.

Jetzt, in der 24. Stunde können wir noch den letzten dünnen Zweig des Schwäbischen erfassen, aber die radikale Überprüfung der vorliegenden Verhältnisse ist unerlässlich. Man könne auch von den Kritikern die Rollenverteilung bekommen, dass nur Johann Strauss’ Fledermäuse mit solchen abstrakten Träumen spielen, die das Ableben einfach nicht hinnehmen wollen: „ Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist”. Geschweige denn das schmerzliche Fehlen der wirklichen hochdeutsch-ungarischen Zweisprachigkeit bei den Ungarndeutschen. Trotzdem ist der Dialekt des Schwaben Schmuck, und die Rettung des ungarndeutschen Dialektwesens ist durch die Standardisierung der regionalen Großdialekte möglich, andernfalls finden wir den sicheren, milden Mundtod.