Youtube-Kanal „Schwabenland listet 100 „deutscheste” Siedlungen in Ungarn auf

Im Jahr 2022 fand in Ungarn die letzte Volkszählung statt. Unter den gestellten Fragen war auch jene nach der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit. Den Ergebnissen zufolge stellen die Ungarndeutschen mit etwa 142.000 Personen – das entspricht rund 1,5 % der Gesamtbevölkerung – die zweitgrößte Minderheitengruppe des Landes dar. Laut dem Landesamt für Statistik (KSH) gibt es in Ungarn 225 Ortschaften, die als ungarndeutsch gelten.

Doch nach welchen Kriterien kann eine Siedlung überhaupt als „schwäbische Ortschaft“ bezeichnet werden? Dafür muss der Anteil der jeweiligen Minderheit an der Gesamtbevölkerung der Gemeinde mindestens 5 % betragen. Das bedeutet: Mindestens 5 % der Einwohner müssen sich zur ungarndeutschen Nationalität bekennen.

Aufgrund dieses Kriteriums können heute viele Gemeinden und Städte nicht mehr als „deutsch“ bezeichnet werden – obwohl ihre Geschichte eindeutig auf eine deutsche Besiedlung hinweist. Manche dieser Orte sind mittlerweile entvölkert, andere haben keine deutschstämmigen Einwohner mehr oder erreichen schlichtweg nicht mehr die erforderliche 5 %-Schwelle. Ein klassisches Beispiel dafür ist Schaschd/Sásd in der Branau. Weitere Beispiele finden sich unter anderem unter den Komitatssitzen, die diese Schwelle ebenfalls unterschreiten.

In der Hauptstadt Ungarns Budapest – früher auch als Ofen-Pest bezeichnet – war die deutsche Sprache einst nicht wegzudenken. Ihre Blütezeit erlebte sie im 19. Jahrhundert. Die Sprache Goethes wurde dort als Muttersprache gesprochen und war aufgrund der Doppelmonarchie beim Behördengang eine wichtige Verkehrssprache. Heute jedoch bekennen sich nur noch 1,3 % der Budapester Bevölkerung zur deutschen Nationalität.

Nicht nur Budapest verzeichnet eine geschrumpfte Zahl an Deutschen, auch Sechsard/Szekszárd mit 3,4 % und Fünfkirchen mit 3,6 %. Zwar gibt es nach wie vor ein reiches Kulturangebot in der Hauptstadt der Schwäbischen Türkei, doch leben im Komitatssitz der Branau nur noch wenige Angehörige der deutschen Minderheit.

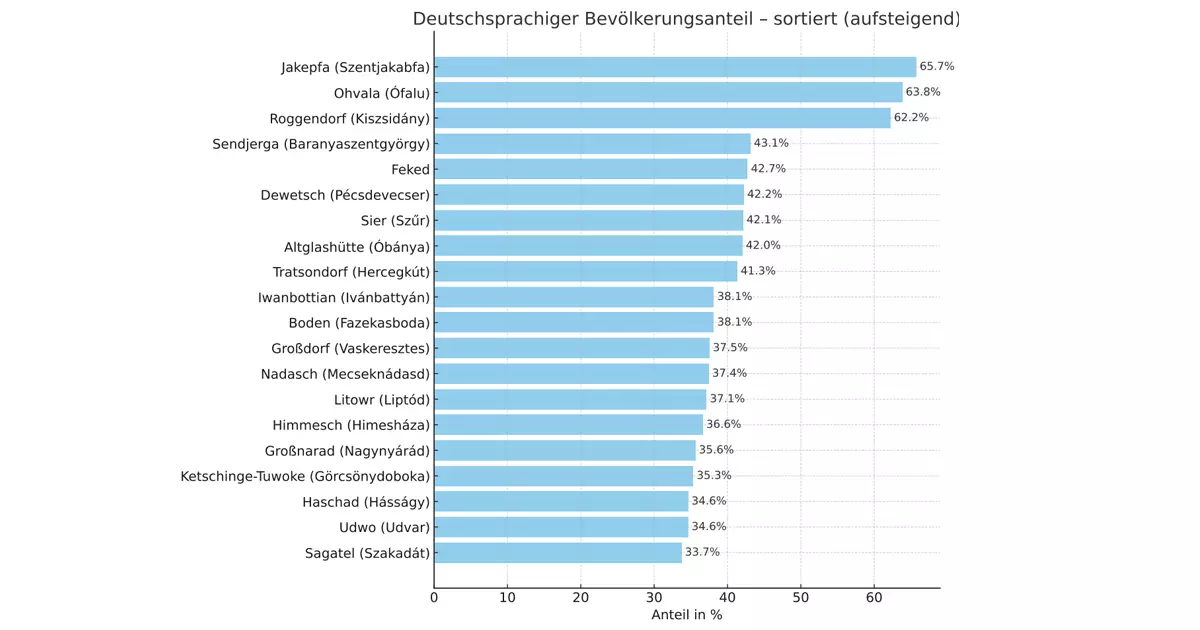

Der YouTube-Kanal „Schwabenland“ hat die 100 „deutschesten” Siedlungen Ungarns aufgelistet, und mein Beitrag basiert auf diesem Video. Auf Platz 100 steht Warasch/Bonyhádvarasd mit 15,1 %. Die meisten ungarndeutschen Einwohner hat die Siedlung Jakepfa/Szentjakabfa mit 65,7 % – gelegen im Komitat Wesprim. Die Statistik zeigt die ersten 20 Siedlungen nach prozentualem Anteil. Aus den Daten geht hervor, dass die Komitate Branau und Tolnau die meisten „schwäbischen“ Siedlungen aufweisen, gefolgt von den Komitaten Wesprim, Komorn-Gran, Pest und Batsch(ka)-Kleinkumanien. Vereinzelt gibt es auch in anderen Regionen Ungarns deutsche Einwohner, insbesondere in den Grenzgebieten zu Österreich.

Leider verbergen sich hinter dem Prozentsatz keine großen Einwohnerzahlen, da die meisten ungarischen Dörfer schrumpfen und deren Bevölkerung immer älter wird. Dieses Phänomen erklärt den Rückgang der Zahl der deutschen Siedlungen. Die noch dort Geborenen verbleiben meist nicht im Heimatdorf, da die Arbeitsmöglichkeiten dort begrenzt sind. Folglich ziehen sie vom Heimatort in die Stadt, wo sie bessere Möglichkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Falls sie im Heimatdorf mit der Muttersprache ihrer Ahnen aufgewachsen sind, verwenden sie diese in ihrem neuen Wohnort meist nicht mehr, da es dort nur wenige kulturelle Angebote zur Pflege der deutschen Traditionen und Sprache gibt – oder weil die Partnerwahl zum Weglassen der Muttersprache führt.

Nicht nur der Wegzug der Dorfbewohner trägt/trug zum Verschwinden der ungarndeutschen Dialekte (und Identität) bei, sondern auch die Vertreibung dieser Minderheit vor 80 Jahren. Dieses historische Ereignis hat wesentlich zum Rückgang der Ungarndeutschen beigetragen. Zwar sind einige in ihre alte Heimat zurückgekehrt, doch viele sind in Deutschland und Österreich geblieben.

Dieser Beschluss wurde auf Grundlage der Volkszählung von 1941 gefasst. Da viele aufgrund ihres Bekenntnisses zur ungarndeutschen Minderheit ihre Heimat und ihr Elternhaus verloren, trauten sich viele später nicht mehr, sich erneut zur deutschen Minderheit zu bekennen. Diese Angst existiert immer noch – vor allem unter älteren Bewohnern. Deshalb gaben viele ihre nationale Zugehörigkeit bei der Volkszählung 2022 nicht an. Ein klassisches Beispiel ist mein Heimatdorf, das nicht zu den 100 „deutschesten” Siedlungen zählt. In Pari im Komitat Tolnau verfügen die Ungarndeutschen über einen Anteil von 20 %, jedoch gaben nur 13 % an, „Schwaben” zu sein. 8 % wollten keine Aussage über ihre Identität treffen.

Heutzutage können die deutschen Dorf- und Stadtgemeinschaften ihre Traditionen frei und ohne negative Folgen zu befürchten pflegen, jedoch geht ihre Zahl zurück, was auch mit der Madjarisierung zu erklären ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wagten es viele Deutsche nicht mehr, sich als solche zu bezeichnen – vielmehr wollten sie ihre ungarische/madjarische Identität betonen, indem sie ihre Namen madjarisierten oder die Familiensprache nicht mehr weitergaben. Immer häufiger wurde zu Hause nur noch ungarisch gesprochen.

Leider gibt es keine positiven Prognosen für die ungarndeutsche Minderheit. Es ist zu befürchten, dass ihre Zahl trotz verschiedener Unterstützungsmaßnahmen und ‑ programme weiterhin sinken wird. Dazu trägt auch die wirtschaftliche und politische Lage in Ungarn bei, denn viele, die sich für ihre Kinder eine andere Zukunft wünschen, wählen ein deutschsprachiges Land als neue Heimat – und tragen dadurch ebenfalls zur Schrumpfung der Ungarndeutschen bei.

In meinen nachfolgenden Beiträgen habe ich mir ins Auge gefasst, die in der Statistik aufgelisteten Siedlungen vorzustellen, damit die Leser sie näher kennen lernen.