Familienforscher László Mlecsenkov widmet sich in einem Facebook-Post dem fotografischen Nachlass eines Grundschullehrers

____________________________________________

Von Richard Guth

Anfang September bin ich auf der Facebook-Seite „Profi Családfa” auf einen interessanten Beitrag aufmerksam geworden (https://www.facebook.com/proficsaladfa/posts/pfbid0ZdNL8o34fh96vCKVDEd8owE9fnY4b1EmvPS7bKBgsTsHsDTyXKhSkBe7X6xLQbycl).

„Momentaufnahmen über eine versunkene Welt” – so betitelte der Ahnenforscher László Mlecsenkov, der einer bulgarischen Gärtnerdynastie entstammt, seinen Post. Darin geht es um den Nachlass des Grundschullehrers Adalbert (Béla) Hernai, geb. Hesz, der zwischen 1916 und 1924 als Bewohner der Gemeinde Wemend/Beменд/Véménd deren Alltag fotografisch dokumentierte. Er verewigte die katholischen deutschen, die serbisch-orthodoxen, die katholischen und reformiert-calvinistischen madjarischen, die jüdischen und die katholischen zigeunischen Einwohner der Ortschaft auf 700 Glasnegativen.

Hernai (Hesz) wurde 1884 in Stuhlweißenburg geboren und lebte ab 1905 in Wemend. 1925 wurde er Rektor der Grundschule Wemend und starb auch in der Branauer Gemeinde 1964 – in einer Gemeinde, die bis zur osmanischen Besatzungszeit von Madjaren bewohnt wurde, ehe sich kurz vor der Schlacht von Mohatsch hier Serben niederließen, die bis zur Gründung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen und der serbischen Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg den Ort mitgeprägt haben. Nach der Vertreibung der Osmanen kamen Anfang des 18. Jahrhunderts weitere serbische Familien, ihnen folgten ab 1740 Deutsche, die ab 1761 die Bevölkerungsmehrheit stellten, so der Facebook-Beitrag. Damals betrug die Einwohnerzahl 761 und verdreifachte sich binnen 130 Jahren. Das Große Pallas Lexikon, das der Facebook-Beitrag zitiert, schreibt 1891 von einer kleinen Gemeinde im Komitat Branau, Landkreis Petschwar/Pécsvárad, mit 2208 Einwohnern – Serben und Deutsche – die getrennte Kirchen und Schulen gehabt hätten. Wemend war nach „Pallas” damals eine landwirtschaftlich geprägte Gemeinde mit Ackerbau, Viehzucht und Weinanbau. Etwa 10 % der Bewohner seien Handwerker gewesen. Die Bevölkerung habe vor dem Zweiten Weltkrieg Züge der Bürgerwerdung gezeigt: mit einer eigenen Akademikerschicht, mit Casino, Schauspielgruppe und Lesezirkeln. Wirtschaftlich sei Wemend eines der reichsten Dörfer der Umgebung gewesen – mit Marktrecht ausgestattet.

In dieser Zeit begann die Veränderung der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung. Die Serben verließen bis auf wenige Familien den Ort (ihre Kirche wurde in den 1970ern abgerissen) und in den Wäldern rund um Wemend und Feked hätten sich Zigeuner niedergelassen, die kleinere Arbeiten erledigten und hausierten. Sie wurden in den 1960er Jahren am Ortsrand angesiedelt. Eine andere gravierende Veränderung bedeutete die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. An ihre Stelle kamen Buchenwaldsekler und Madjaren aus dem ehemaligen Oberungarn, insgesamt 250 Familien. Anfangs mieden sich Alteingesessene und Neuankömmlinge (wie in anderen Orten auch), aber es kam im Laufe der Zeit zu immer mehr Kontakten und biethnischen Ehen. Die Forschungstätigkeit von Michael Mausz, auf die sich der Beitrag bezieht, zeigte, dass das Dorf zu „einem Schmelztiegel” wurde, denn 7,895 % der Ehen (15 an der Zahl) seien solche Verbindungen, in denen die Paare selbst aus Mischehen stammten (diese Angaben beziehen sich wohl auf die Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre). Der Anteil homogen deutscher Ehen sei zwischen 1970 und 1980 auf 18 % gesunken.

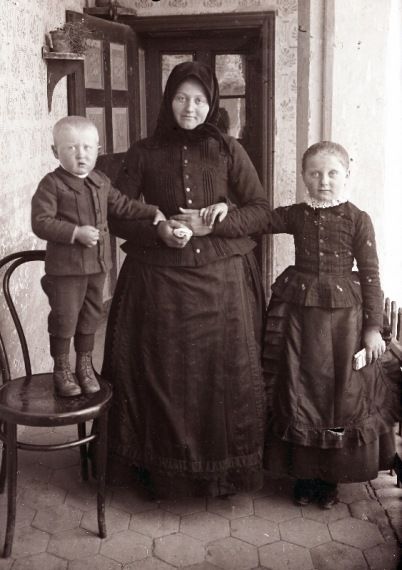

Vor über 20 Jahren beschäftigte sich Csilla B. Horváth in der Zeitschrift „Fotóművészet” (Ausgabe 1-2/2001) bereits mit dem Nachlass von Hernai. Darin spricht sie in Bezug auf den Grundschullehrer von einem leidenschaftlichen Ortshistoriker, der sich unter anderem der Erforschung der Ansiedlungsgeschichte der Deutschen und Serben wie der Vergangenheit des Ortes auf Grundlage der Erzählungen der Dorfbewohner gewidmet habe. Aber auch als Fotograf diente Hernai der Besitz eines Fotoapparats, zumal sich viele die Fahrt nach Mohatsch zum nächsten Forografen aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht leisten konnten, so Horváth. Thematisch ließen sich die Bilder vier Themen zuordnen: Menschen unterschiedlicher Herkunft in Volkstracht, Soldaten in Uniform, Menschen in moderner, städtischer Kleidung und Dorfansichten. Die größte Gruppe stellen Aufnahmen dar, auf denen eine Mutter mit Kind(ern) abgebildet ist – 159 an der Zahl. Auch aus der Umgebung kamen Menschen nach Wemend, beispielsweise aus Szebény, das eine madjarische Mehrheitsbevölkerung hatte. Auch Zigeuner aus Wemend und der Umgebung stellten sich vor das Stativ, aber mit einem anderen Ziel: Während der serbischen Besatzung planten sie nach Sowjet-Russland auszuwandern – dadurch entstanden Massenaufnahmen, was man damals noch in den Pässen akzeptierte, so der Beitrag.

Die Soldatenbilder entstanden, um der Familie ihren Jungen, den sie möglicherweise als Soldat nicht mehr wiedersah, zu verewigen. Manche Aufnahmen nahmen die Eingezogenen mit an die Front, andere verblieben bei den Daheimgebliebenen. Auch serbische Soldaten und russische Kriegsgefangene nahm Hernai auf. Auf den Bildern, die nach dem Krieg in den 1920ern entstanden sind, überwiegt die „städtische” Kleidung, die Handwerker, Händler und Akademiker trugen. Die Bilder zeigen dabei die Veränderungen, die sich in den Jahren vollzogen, so auch die Einführung der Elektrizität Ende der 1920er Jahre und den Bau der neuen Schule.

________________________________________

Das Beitragsbild dient leidglich zur Illustration. Quelle: https://hu.pinterest.com/pin/113997434312593027/