Von Mag. Philipp Kaplan

Am 29. September veranstaltete das Wiener Pygmalion-Theater unter dem Motto „Temeswar („Klein Wien“) grüßt (Groß) Wien“, einen der Europäischen Kulturhauptstadt 2023 Temeswar gewidmeten Abend, Veranstaltung, bei der die literarischen Lebensstationen zweier Banater literarischer Persönlichkeiten, Veronica Balaj (Temeswar) und Hans Dama (Wien), im Mittelpunkt standen.

Im Programm wurden zweisprachig (deutsch-rumänisch) Fragmente aus der Prosa von Veronika Balaj – „Sieben Mal das Leben“ und aus Hans Damas Lyrik präsentiert.

Die in Temeswar lebenden und wirkenden Radio-und TV – Journalistin Veronika Balaj, Mitglied des Rumänischen Schriftstellerverbandes und vieler internationaler Literaturinstitutionen, Preisträgerin zahlreicher nationaler und internationaler Literaturpreise aus verschiedenen Kontinenten, verzeichnet eine reiche und vielseitige Veröffentlichungstätigkeit in verschiedenen Sprachen.

Sowohl ihre Einzelbände als auch Publikationen in rumänischen wie internationalen Anthologien trug wesentlich zu ihren Wertschätzungen in Fachkreisen und im In- und Ausland bei.

Bei der Veranstaltung im Pygmalion-Theater wurden von Schauspielern des Theaters Fragmente aus ihrem Werk „De şapte ori viaţa/Sieben Mal das Leben“ – dem Publikum präsentiert. Darin versucht die Autorin in zu einer epischen (Wien-) Nussdorf-Monographie zusammengepuzzelten Texten den Hypostasen menschlicher Gefühle verschiedener Altergruppen zu folgen, die Zustände und die psychologischen Beweggründe sowie die Verhaltensweise der handelnden Personen anhand von detaillierten Schilderdungen zu veranschaulichen.

Die alternativen Oszillationen, zeitversetzt versus gegenwärtig, führen in einer bunten Collage durch den Weinort Nussdorf im Norden Wiens, schwenken hinüber ins benachbarte Heiligenstadt, wo Römer und christliche Missionare – hier fand man das Grabmal des Hl. Severinus – genauso ihre Spuren hinterlassen haben, wie die ostwärts gewanderten Nibelungen oder der ottomanische Halbmond sowie der Tonkünstlertitan Beethoven.

Die Autorin rückt aber auch den kleinen Mann – Ähnlichkeiten mit Gottfried Keller oder mit dem rumänischen Novellisten Ioan Slavici, der im 19. Jahrhundert in Wien studiert und seinen Militärdienst geleistet hatte – ins Rampenlicht, die Dorfgemeinschaft und deren familiären KERN mit einer gewissen althergebrachten sozialen Ordnung („Pater Gasse“)´, durch deren geregelten Tagesablauf es allen und vor allem möglich ist, die anfallenden Alltagsprobleme einer positiven Bewältigung zuführen zu können.

Ob es nun die ergreifende Liebesgeschichte der Johanna, der Tochter des Bürgermeisters Wessler von Nussdorf, für Karl ist, zu deren Problemlösung Pater Klein als Beichtvater versöhnend beiträgt, ob es der bekannte „Liebe Augustin“ ist, der als Spielmann nach dem Verlust seiner Geliebten – Grete – im Wein Heilung und Trost zu suchen bemüßigt ist oder der erblos gebliebene Winzer Hans Braw, der sich um die Erhaltung der 300-jährigen, zur Neige gehenden Familientradition bemüht – es sind Geschichten, wie sie das Leben schreibt bzw. vorgibt.

In der Erzählung „Der andere Heurige“ wird Herr Weiß nach genüsslicher Rebensaftaufnahme wohl durch die Wirkung des Weins veranlasst, sein Leben Revue passieren zu lassen.

Eine subtile Psychoanalyse nimmt die Autorin an Mathilde (in „Mathilde, die Frau aus der Beethoven-Straße“) vor, die in ihrer unerwiderten Liebe als klar sehende, komplexe Persönlichkeit ihrem Ehemann überlegen zu sein scheint und trotz ihres Feingefühls mit viel Mut die Niederlage und die Katastrophe abwenden kann.

Veronica Balaj verzichtet auf überflüssigen Wortballast, meidet stilschwängernde Worthülsen.

Negative Charaktereigenschaften werden elegant umschrieben, und, wo erforderlich, setzt als Interferenzerscheinung zum epischen Gehalt lyrisch geballter Sprachfluss ein.

Die Autorin beweist einmal mehr Fingerspitzengefühl, eine uneingeschränkte Phantasie und eine gewaltige sprachliche Ausdruckskraft.

Die Texte des Buches – ein historisches „Tischlein-deck-dich“ – fesselnd, mitunter im latent provozierenden Unterton gehalten, kann als wertvolle Handreiche für Nussdorf – Liebhaber und solche, die es noch werden wollen, betrachtet werden.

Ganz anders – lyrisch eben – die Gedichte von Hans Dama, der auf sein – relativ spät erfolgtes Debut am 09. März 1967 in der Temeswarer Zeitung „Die Wahrheit“ ( Seite 3) in dem Beitrag „Rund um den Tisch beim Nikolaus-Lenau-Kreis – gezeichnet von P. Michels-, zurückblicken kann. Die Gedankenlyrik (hier der Text „Perspektive“) ist ein Markenzeichen des Autors:

Perspektive: Es dehnt sich der Reif,/ich spür nicht mehr die Enge,/mein Blick reicht im Umkreis/weiter als zuvor./Die Fläche scheint größer/ der Blickwinkel öffnet sich/und schwankt/ zwischen Retina und Infinitum/.

Bereits im deutschen Kindergarten von Großsanktnikolaus wurde der vierjährige Hans Dama mit Lyrik konfrontiert, als er anlässlich eines Festes folgende Strophe öffentlich rezitierte und allgemeine Heiterkeit auslöste: Der Zappelhans: /Ich bin der kleine Zappelhans/und nie ist meine Hose ganz./Ich klettre immer, selbst im Traum,/auf jeden Birn- und Apfelbaum …

Als Sechsjähriger waren es dann schon mehrere Strophen, die er seiner geliebten Mutter widmete: Der Milizmann:/ DU, Mutter, wenn ich größer bin,/werd’ ich ein Milizmann./ch stell‘ mich auf die Straße hin/und zeige, was ich kann …//Die Leute bleiben alle stehn/und selbst die Straßenbahn./Dann lass ich dich vorübergehn/und seh dich grüßend an.//Die Leute denken, was ist los?/Und sagen hinterher:/Ach, wenn doch unser Junge bloß/auch ein Milizmann wär.//

Doch im Laufe der Zeit und in seinen 12 Gedichtbänden- der 13.(„Im Bannte des Wienerwaldes“ ist in Druck-), haben Natur- und sozial- kritische Gedichte als umfangreiche Thematik einen wesentlichen Stellenwert in seiner Dichtung eingenommen, wobei sowohl die Natur des Herkunftsgebietes des Autors – das Banat –, als auch die seiner neuen Heimat Österreich im Mittelpunk seiner Naturlyrik stehen.

Auch im Zuge der Veranstaltung im Pygmalion-Theaters wurden solche Gedichte geboten: „Daheim“, Alltagssorgen, „Lebenszeit“ und solche, die der neuen Heimat Österreich gewidmet sind: „Sommermorgen in Tragöß“ (Steiermark), „Sommernachmittag im Wienerwald“, „Juli- Morgen in der Jassing“ (Hochschwab-Massiv in der Steiermark) u.a.

Morgen im Feld. /Es hustet blau der Sommermorgen, der Tau beleckt einsam die Flur./Im Weizenteppich regt sich nur/das Kleingetier, dem Aug‘ verborgen.//Beherzt das Strahlenspiel jetzt gleitet//über das reifescheue Feld;/ein zögernd‘ Laut durch Stille fällt;/wie frech der Wind durch Wogen schreite …//Dem Weckruf folgen Konkurrenten,/ereifernd, mordend das Idyll,/ich üb‘ Geduld, verharre still,/den Rufen folgend, den dezenten.//Dem Tag entwachsen Stund‘ um Stunde,/gar mahnend, endlich doch zu geh’n;//am Rain bleib abschiedsschwer ich steh’n:/ein quälend Blick umschleicht die Runde …//

Abendidyll: //Die Abendluft im Dämmerschein/in blassen Lichtern in der Ferne./Die Stadt will nicht mehr lärmend sein/im Glanz leuchtender Sterne.//Der Windhauch legte sich zur Ruh,/nur ein entleg’nes dumpfes Rollen;/durchs Fenster dringt die Kunde zu:/fernes Gewittergrollen.//

Großstadtnachmittag im Sommer: /Siestaasphalt hustet Glut/über Wohnsilofugen./ Gedanken waten im Kollaps./Banausengeist verkrüppelt./Der Großstadtofen spuckt Leere./Das Rettungsboot ist unterwegs,/doch wir stranden am eigenen Ich. (Temeswar, 15.08.1963)

Temeswar:/Akazien in Blüte,/doch Häuser und Straßen/die Blüte vergaßen./Der Sommer verfrühte,/die Rosen im Garten/kein Lächeln erwarten,/denn Blicke erstarren,/einst golden sie waren./Verstolperte Freude,/zu unserem Leide/ist alles vollbracht./Verschließendes Waren, verzögertes Werden …/Verhärmte Gesichter,/die Blicke kaum lichter/begegnen uns alt …/Die Bilder vertrüben,/den Abschied wir üben/verdrossen und kalt.//(Temeswar, Mai 2007).

In zahlreichen deutschen, österreichischen, ungarischen,rumänischen, slowenischen, spanischen und mexikanischen Zeitschriften sowie in Anthologien veröffentlichte Dama Lyrik, Kurzprosa und Essays sowie Übersetzungen aus der rumänischen Lyrik (Mihai Eminescu, Lucian Blaga, George Bacovia, Nichita Stănescu, Anghel Dumbrăveanu, Octavian Doclin, George Achim, George Vulturescu, Adriana Weimer u.a.) und Prosa (Laurian Lodoabă). In den USA wurden zwei seiner Gedichte vertont.

„Hans Dama wertet also die Zeit in einem klassisch-romantischen Sinne auf, als dialektisch und komplex. Der Vergangenheit gilt immer ein nostalgischer Blick, denn aus ihr verspricht sich der Dichter Aufschluss über Gegenwart und Zukunft. Es ist daher nicht befremdlich, dass auch bei Hans Dama das Nachdenken über die vergangene oder gegenwärtige, sinnvolle oder scheinbar sinnlose Zeit leitmotivisch thematisiert wird. Im Unterschied aber zur dunklen-düsteren Dichtung seiner Vorbilder Mihai Eminescu, Nikolaus Lenau oder George Bacovia, gehört das Heiter-Apollinische ebenfalls zum Grundton bei Hans Dama. Denn der Banater Dichter schaut zwar nostalgisch in die heimatliche Vergangenheit aber auch optimistisch in die Zukunft, in deren Richtung er durch den quälenden und auch gefährlichen Alltag vorsichtige Schritte setzt.

Damas Freude am Leben gilt allerdings einer sinnvollen Existenz, einem Leben mit einem Ziel, auch vor der Erkenntnis, die bereits Rilke und Blaga erschütternd dargestellt hatten, dass mit der Geburt schon der Tod mitgegeben ist.“ (Laura Cheie/Temeswar)

„Diese dichterische Blütenlese ist einer weit ausgedehnten und vielseitig orientierten dichterischen Schaffenskraft, die in Form und Inhalt ganz verschiedene Perlen hervorgebracht hat. Dama vereint Gedichte mit klassischem Aufbau, denen weder der Rhythmus noch der Reim (als Paarreim, gekreuzter oder eingeschlossener Reim) fehlt. Dama nimmt seine Umwelt wahr, macht sich Gedanken und drückt sie in mehr oder weniger verschlüsselten Bildern aus.“ (Hans Gehl/Tübingen)

„Bei Hans Dama spricht man von lyrischen Tagebüchern eines Literaturprofessors, also von gelehrter und doch betont bekenntnishafter Poesie, die zugleich eine für Exildichter typische Verbundenheit der verlassenen Heimat gegenüber dokumentieren. Dem kann man nur beipflichten: Damas Besorgnis geht nicht nur von den Bildern aus der Heimat’ aus, sondern auch von denen des eigenen Alltags. Man erkennt an Hans Dama Stil: eine aristokratische Gestik, gepaart mit der diskursiven Sprachgewalt einer echten Leitfigur. Das Banat kann das Format der öffentlichen Persönlichkeit mit der lyrischen Schwärmerei versöhnen. Seine Natur ist eher eine Kraftfülle, die sich auf seine literarische Gestaltungsweise positiv auswirkt.“ (Cornel Ungureanu/Temeswar)

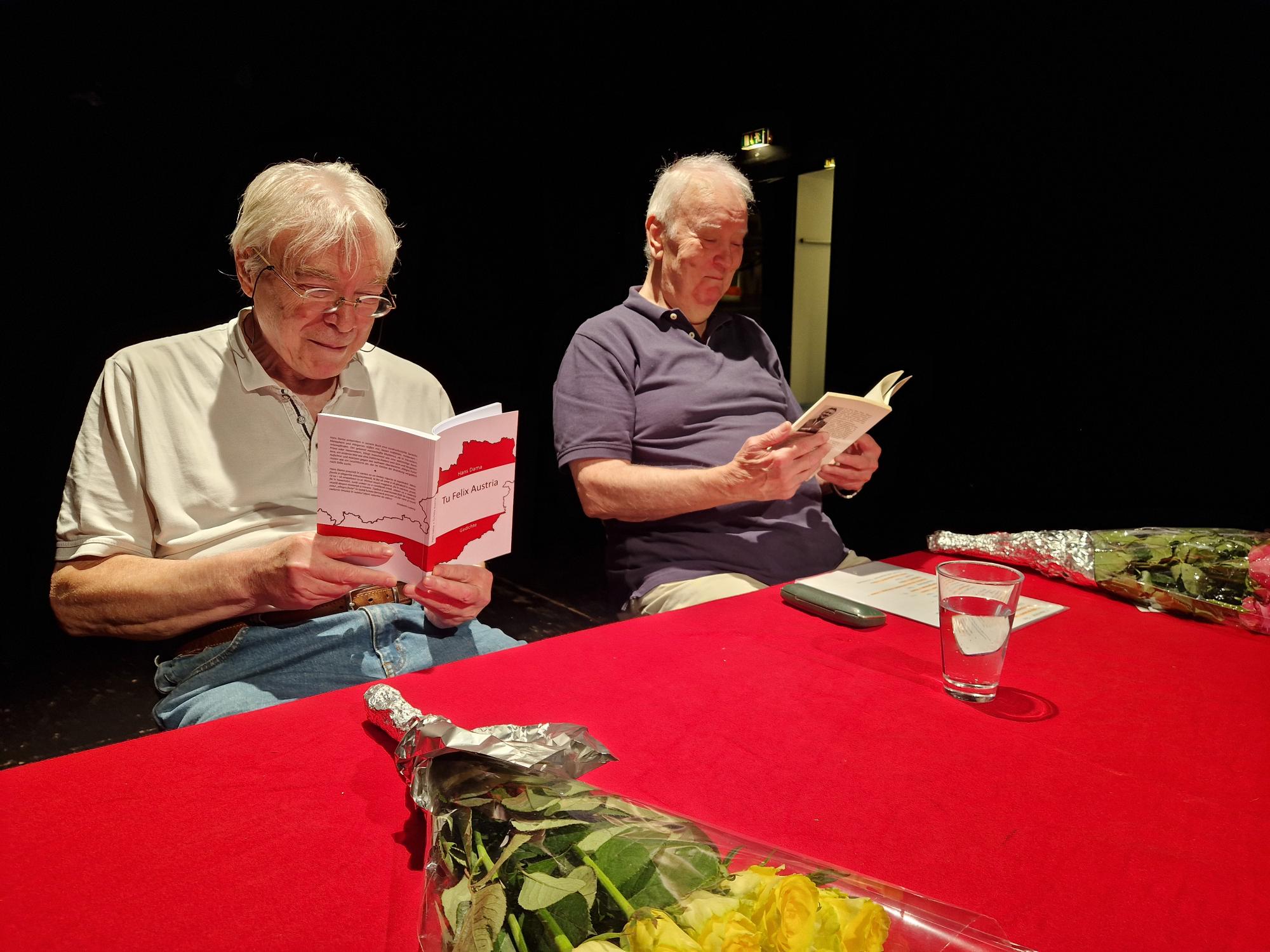

Mitwirkende bei dem Literaturabend: Hans Dama und ein Künstler-Team des Pygmalion-Theaters unter der Führung des künstlerischen Leiters des Theaters, Tino Geirun und dem Dramaturgen, kaufmännischen Leiter, Schauspieler u.a.m. Philipp Kaplan.

Beitragsbild: Hans Dama (rechts) und Tino Geirun (links) auf der Veranstaltung