Die ersten Jahre der Vertriebenen in der neuen Heimat

Übermittelt von Johann Geigl

Am 5. Juni 1946 kam ein ganzer Güterzug mit Heimatvertriebenen aus Nordwest-Ungarn in Weilburg an. Es waren 521 Personen aus dem Ort Győrsövényház (Plankenhausen) und 60 Personen aus dem Ort Lébény (Leyden). Jeweils 30 Personen waren in einem Viehwaggon eingepfercht. Sie saßen auf ihrem Gepäck (ca. 30 Kilogramm, limitiert). In einer Ecke des Waggons stand ein Metalleimer für die Notdurft. Der Transport startete am 26. Mai 1946 vom Bahnhof St. Nikolaus (Szentmiklós, Ortsteil von Lébény). Durch schlechte und teils defekte Schienen (Kriegsschäden) musste der Zug nicht nur häufig langsam fahren, sondern auch teils zurück oder Umwege nehmen. Daraus entstand die lange Fahrzeit für die ca. 1000 Kilometer lange Strecke. Das Ziel war den Betroffenen unbekannt.

In Weilburg angekommen wurde der Zug geteilt. Ein Teil fuhr weiter nach Weilmünster ins Durchgangslager. Das befand sich in den ehemaligen RAD – Baracken (Reichsarbeitsdienst-Baracken), hinter dem psychiatrischen Krankenhaus. Der andere Teil des Zuges fuhr nach Villmar. Dort war hinter dem Bahnhof ein Barackenlager (ehemals Wehrmachtgelände). In den Durchgangslagern wurden die Ankömmlinge zuerst medizinisch untersucht und dann einer Entlausungsprozedur unterzogen. Das giftige Schädlingsbekämpfungsmittel DDT wurde, ob Säugling oder Greis, mittels einer Art Staubsauger in die Kleideröffnungen wie Beine, Armel, Kragen geblasen. Es bestand große Angst vor Infektionen. Viele Einheimische stuften anfangs die heimatvertriebenen Ungarndeutschen als „ungarische Zigeuner” ein.

Von den Durchgangslagern wurden die Heimatvertriebenen dann auf Gemeinden der Altkreise Limburg und Oberlahnkreis (ca. hälftig) aufgeteilt. Die Personen aus Lébény wurden auf die Gemeinden Dauborn, Nauheim und Neesbach verteilt. Meist auf LKWs wurden sie zu den Rathäusern der entsprechenden Gemeinden transportiert und der Bürgermeister nahm die Zwangseinquartierungen vor. Vorgesehen waren pro Person 6 Quadratmeter. Dies konnte in den allermeisten Fällen nicht eingehalten werden, da der Platz einfach nicht zur Verfügung stand. Die Unterbringung erfolgte vorzugsweise bei Bauernfamilien weil die Heimatvertriebenen die besten Voraussetzungen dafür aus Ungarn mitbrachten. Nur wenige waren Handwerker wie Maurer, Schreiner oder Schmiede. Sie waren sofort als willige Arbeitskräfte einsatzfähig. Von der Sprache her gab es keine großen Probleme, da man in der Familie bereits in Ungarn eine Art „Bairisch” sprach. Schließlich wurden die Vorfahren, nach dem Ende der Türkenkriege, zur Besiedlung nach Ungarn von dem Jesuitenorden in Bayern angeworben. Personen mit akademischer Ausbildung sind keine bekannt.

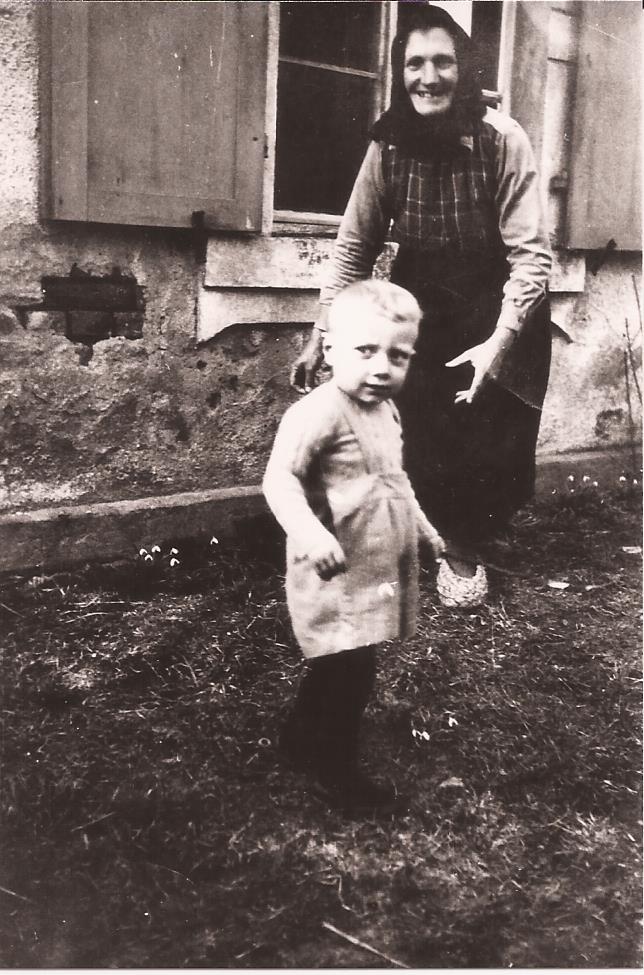

Johann Geigl (geb. März 1945) wohnte lange Jahre in Weilburg und Runkel, Franz Fürstenfelder (geb. Okt. 1945 ) lebt in Runkel-Dehrn. Sie erinnern sich an die Anfänge in der „neuen Heimat”. Die Eltern haben ihnen viel von der „alten Heimat” erzählt und anfänglich den Kontakt zu Verwandten dorthin aufrechterhalten. Das war anfangs nur brieflich möglich. Obwohl die Eltern bis in die Mitte der 1950er Jahre noch dachten eine Rückkehr in die „alte Heimat” wäre möglich, lehrten sie den Kindern die ungarische Sprache nicht. Somit entstand eine Sprachbarriere zu den in Ungarn verbliebenen Verwandten, meist ohne ausreichende Deutschkenntnisse. Johann Geigl erinnert sich an die Anfänge damals in Allendorf. Einige Informationen hat er auch von den Eltern. Vom Durchgangslager Weilmünster wurde die Familie mit mehreren anderen Familien des ungarischen Heimatdorfes Győrsövényház (Plankenhausen) von einem Allendorfer Fuhrunternehmer auf einem offenen LKW vom Lager Weilmünster abgeholt und zum Gasthaus Nickel in den Saal gebracht. Der LKW war ursprünglich mit einem „Holzvergaser” ausgestattet und später auf Diesel umgebaut. Nachdem sich bis am Abend niemand weiter um uns kümmerte, bis auf die Familie Nickel, kam die Information, der Bürgermeister lehnt es ab „Flüchtlinge” aufzunehmen. Die Familien verbrachten die Nacht im Saal ohne Schlafgelegenheiten. Am nächsten Morgen vermittelte die Familie Nickel ein Telefonat mit dem Landratsamt in Weilburg. Der zuständige Flüchtlingskommissar Otto Höhler aus Blessenbach (im Auftrag der amerikanischen Militärregierung) kümmerte sich sofort um die Familien. Er kam mit der Polizei, schnappte sich den Bürgermeister, und sofort begann die Zwangseinquartierung. Der Bürgermeister musste auswählen, wo evtuell noch etwas Platz für eine Aufnahme von den Heimatvertriebenen war. Die Familie Josef Geigl bestand aus den Eltern Josef und Maria Geigl, dem 18-jährigen Sohn Josef und dem Kleinkind Johann. Der älteste Sohn Wilhelm (22 Jahre alt) konnte in Ungarn bleiben. Er war bereits verheiratet und hatte 2 Kinder. Er lebte in der Grenzstadt Sopron (Ödenburg). Er hatte rechtzeitig einen ungarischen Namen angenommen und hieß daher nun Garamvölgyi. Dies geschah in einem Magyarisierungsprogramm und verschonte ihn von der Vertreibung.

Die erste Einquartierung sollte im Hasselbacher Weg bei einer Bauernfamilie erfolgen. Die Bauersfrau verweigerte vehement die Aufnahme einer Familie mit Kleinkind. Der Bürgermeister übte Druck aus. Maria Geigl lehnte daraufhin ab dort Quartier zu nehmen mit den Worten: „Eher ziehe sie samt Familie in den Straßengraben als zu dieser Bauersfamilie”. Darum wurde eine weitere Wohnmöglichkeit ein paar Häuser weiter gefunden. Dort zog die Familie Josef Geigl für wenige Tage ein, bevor sie in die Limburger Straße zur Witwe Anna Kurz wechselte. Dort war die Familie Josef Höck untergebracht. Josef Höck war Maurer und die Witwe Anna Kurz hatte neben dem Laden auch noch Landwirtschaft. Die neuen Wohnungsgeber von Familie Höck hatten keine Landwirtschaft. Josef Geigl war Vorarbeiter beim Großgrundbesitzer Fricke im alten Heimatort. Der Wohnungstausch bot sich daher an und löste mehrere Probleme. In einem Seitenanbau war im Obergeschoss ein ca. 14 Quadratmeter großes Zimmer. Über 2 Treppen ging es hinauf und dann 3 Stufen hinab ins Zimmer.

Die Wände waren rot gestrichen und der Fußboden bestand aus Nut- und Federbrettern. Später machte sich Maria Geigl zu Fuß auf den Weg zum Kalkwerk nach Dehrn. Dort holte sie in einem Rucksack Kalk um die Wände zu „weißen”. Hin und zurück war es ein Tagesmarsch. Links neben der Treppe stand ein Bett aus Eisenrohr. Ein Strohsack diente als Matratze, Pferdedecken als Zudecke. Maria Geigl mit Sohn Johann schliefen im Bett. Vater Geigl mit Sohn Josef schliefen auf dem Fußboden auf Pferdedecken. Der in der Raummitte stehende Tisch mit 4 Stühlen wurde dazu zur Seite geschoben. Ein Kanonenofen wärmte den Raum. Rechts neben der Treppe stand ein alter Kleiderschrank. Trink- und Brauchwasser mussten im Eimer in der Waschküche (über den Hof erreichbar) geholt werden. Das Schmutzwasser wurde auf dem Misthaufen nahe dem Stall entsorgt. Samstags war „Ganzkörperwäsche” angesagt. In der Mitte des Zimmers wurde auf einem „Schemel” (Holzstuhl ohne Lehne) eine emailierte Schüssel mit warmen Wasser aufgestellt. Nacheinander wuschen sich die Familienmitglieder, häufig ohne Privatsphäre. Nach ca. 3 Jahren wurde ein Zimmer in dem angrenzenden Holzstall eingebaut. Durch einen Wanddurchbruch war dieser ungefähr gleichgroße Raum begehbar. Er diente dann als Schlafzimmer mit Ehebetten. Der evangelische Pfarrer Schermuly besorgte für Johann ein Kinderbett. Der andere Raum war nun Wohnküche und hatte dann einen Kohleherd. Es gab weiter keine Versorgung mit Zu- und Abwasser. Die Toilette war das seinerzeit bekannte „Plumpsklo” im mittleren Bereich der Hoffläche.

Das Ehepaar Geigl versorgte in großen Teilen das Tagesgeschäft in der Landwirtschaft auf dem Hof. Aufstehen war um 5 Uhr. Sohn Johann spielte in der Scheune, die Eltern misteten 6 – 8 Kühe und 3 – 4 Schweine, bereiteten das Futter vor und fütterten . Sie besorgten auch das Melken per Hand gemeinsam mit Frau Kurz. Der Tagesablauf bestand dann aus Feldarbeiten oder Arbeiten im Hofareal. Als Zugtiere wurden zwei Kühe „eingespannt”. Sie zogen den Wagen und die mechanisch angetriebenen Arbeitsgeräte (Pflug , Mähbalken etc.). Sohn Josef Geigl hatte sofort eine Beschäftigung als Knecht beim Bürgermeister gefunden und war dort in „Kost und Logie”. Bald bot sich für ihn die Möglichkeit einer Umschulung als Maurer und Fliesenleger, bei Zahlung eines Helferlohns. Josef nutzte die Möglichkeit und kehrte in die Familiengemeinschaft zurück, bis er 1952 heiratete. Anfangs war die Familie auch bei Anna Kurz in „Kost und Logie” und erhielt sogar einen kleinen Lohn. Vater Josef Geigl schaute sich nach einer anderen Arbeit um wegen wirtschaftlicher Gründe. Er arbeitete teils in den Steinbrüchen in Merenberg und später bei regionalen Tiefbaufirmen. Maria Geigl arbeitete weiter im Hof und der Landwirtschaft von Frau Kurz. Im Haus selbst sorgte die Mutter von Anna Kurz für die Küche, und auch für die Verpflegung der mitarbeitenden Leute im Laden und Hof. Unterstützt wurde sie von der Nichte von Frau Kurz, Frau Schlicht. Mit Tochter Gerda kam sie als „Ausgebombte” aus Essen. Frau Schlicht führte vorrangig das Lebensmittelgeschäft, Tochter Gerda war Spielgefährtin von Johann Geigl (gleichaltrig). Herr Schlicht war in Essen mit dem Aufbau der zerstörten Immobilie beschäftigt. Gegen Ende der 1940er Jahre ging die Teilfamilie Schlicht nach Essen zurück. Eine Nichte von Frau Kurz, Herta Meuser (geb. Kremer), ersetzte Frau Schlicht im Laden. Die Ehe von Anna Kurz mit ihrem Mann Karl war kinderlos, er starb vor dem Eintreffen der Heimatvertriebenen an Lungenentzündung.

Nach der Währungsreform 1948 „blühte” das Geschäft für sogenannte „Hausierer”. Das waren Männer und Frauen, die von Haus zu Haus gingen und Kurzwaren und Textilien anboten. Eine dieser Frauen hatte großes Interesse an Johann Geigl. Sie wohnte im Ort Lahr, Kreis Limburg. Ihre Ehe war kinderlos und sie versuchte hartnäckig Johann Geigl von der Familie abzuwerben. Mehrfach sprach sie seine Mutter an und argumentierte, sie könne dem Bub ein viele bessere Zukunft bieten. Zudem sei sie mit ca. 50 Jahren ja auch zu alt für so ein kleines Kind. Maria Geigl lehnte ab und Johann (in der Familie Hansi genannt) suchte das Weite oder versteckte sich, wenn sie auf ihrer turnusgemäßen Verkaufstour in der Nähe war.

Mitte der 1950ger Jahre zog die Familie Josef Geigl in das von Josef Geigl junior erbaute Haus in Weilburg. In Allendorf hatte Anna Kurz, altersbedingt, die Landwirtschaft eingestellt und Herta Meuser das Lebensmittelgeschäft übernommen.

Johann Geigl besuchte das Gymnasium Phillippinum in Weilburg. Maria Geigl fand nach dem Umzug nach Weilburg sofort Arbeit im Haushalt der Gärtnerei Hündt. Die Arbeitszeiten waren flexibel, meist halbe Tage und je nach Arbeitsanfall auch mehr. Sie starb 1960 im Alter von 59 Jahren. Josef Geigl, der Ehemann, war bereits in Altersrente. Er verstarb 1965 im Alter von 71 Jahren.

Im selben Transport war auch die Familie Fürstenfelder. Über das Durchgangslager in Villmar wurden sie sowie mehrere andere Familien aus diesem Transport, in die Baracken am Dehrner Kalkwerk einquartiert. Franz, Jahrgang 1945, war im Familienverbund mit Mutter Gisela Fürstenfelder, Großmutter Maria Fürstenfelder und dem ca. 2 Jahre älteren Bruder Josef. In diesen Baracken waren zuvor (während des Zweiten Weltkrieges) Arbeiter des Kalkwerkes untergebracht. Das Kalkwerk gehörte damals zum Firmenverbund der BASF.

Großmutter Maria war in der alten Heimat als Köchin und Haushälterin beim Großgrundbesitzer Fricke (Wurzeln in Celle, Großvater kämpfte gegen Napoleon) beschäftigt. Sie fand sehr rasch eine Anstellung als Köchin und Haushälterin im Priesterseminar der Pallotiner in Limburg. Gisela, die Mutter von Franz, hatte ebenfalls schon als Köchin und Kindermädchen bei der Fricke- Familie (Sohn) gearbeitet. Die Fricke-Familie besaß ein schlossähnliches Anwesen und beschäftigte viele Leute aus dem Dorf. In der Betriebskantine des Kalkwerkes war eine Stelle als Köchin frei. Was lag näher, als dass Gisela sofort diese übernahm. Am Arbeitsplatz lernte sie den Sprengmeister Kurt Dehnert kennen und bald darauf wurde die Ehe geschlossen. Bald darauf vergrößerte sich die Familie um die Tochter Roswitha.

Franz besuchte die Hauptschule in Dehrn und erlernte den Beruf Maler und Anstreicher bei einem ortsansässigen Betrieb. Nach 25 Jahren schloss der Betrieb aus Altersgründen und Franz wechselte zu einem Malerbetrieb in den Raum Wiesbaden. Nach ca. 4 Jahren musste er aus Gesundheitsgründen seinen Beruf aufgeben. Er wechselte dann in den Servicebereich des damaligen St. Vincenz Hospital in Limburg. Dort blieb er bis zum Ruhestand. 1972 heiratete er seine Ehefrau Christine, die ihm die beiden Söhne Christian und Florian schenkte. In Dehrn bauten sie ihr Wohnhaus, Einzug 1974. Franz war in der Jugend aktiver Fußballer beim TuS Dehrn. In der Mannschaft war auch der spätere Nationalspieler Bernd Hölzenbein. Franz gehörte auch 20 Jahre als aktiver Sänger dem örtlichen Gesangverein an. So ähnlich sind viele Lebensläufe der heimatvertriebenen Ungarndeutschen aus dem Dorf Győrsövényház (Plankenhausen) in ihrer „neuen Heimat” im Kreis Limburg-Weilburg abgelaufen.

Anfang Mai 1946 kamen mehr als 110 Personen aus Győrsövényház (Plankenhausen) in Neckarzimmern ( Neckar-Odenwald-Kreis ) an. Sie kamen in Transportwaggons, ohne Fenster, von Pettenbach (Oberösterreich, Traunviertel) und wurden über das Lager Dallau im Neckar-Odenwald-Kreis verteilt. Eine ärztliche Untersuchung und Entlausung wurden im Lager durchgeführt. Die Einquartierung erfolgte teils in Baracken aber auch bei Landwirten und anderen Häusern. Nachdem im Juni 1946 der Heimatvertriebenentransport aus Győrsövényház in Weilburg (Hessen) ankam, begannen bald erste Familienzusammenführungen. Mit Hilfe auch des Roten Kreuzes konnten geflüchtete Personen mit den vertriebenen Familienmitgliedern zusammengeführt werden. Bereits Ende der 1940er Jahre herrschte teilweise ein reger Besuchstourismus der „Sövényházer” per Bahn von Limburg und Weilburg nach Mosbach (Zielbahnhof für den Rhein-Neckar-Kreis damals). Diese Personen waren mit Hilfe der deutschen Wehrmacht am 9. Februar 1945 aus Győrsövényház (Plankenhausen) nach Pettenbach (Österreich) geflüchtet. Die deutsche Wehrmacht unterhielt zu dieser Zeit eine Schreibstube im Haus von Martin Göltl, der eine Trafik (Laden für Tabakwaren, Zigarren etc.) unterhielt. Die Schreibstube war mit einem Soldaten mit Namen Müller aus München besetzt. Er koordinierte den Nachschub für die Front. Im Dorf selbst waren mehrere Soldaten untergebracht, zwei davon auch im Haus der Familie Josef Geigl. Sie fuhren täglich an die Front mit Gütern, welche anderswo geladen wurden. Die Frontlinie war hinter der Kreisstadt Győr (Raab). Der Obergefreite Müller organisierte den Transport nach Pettenbach. Dort sollten die Flüchtlinge Schutz vor der Roten Armee finden und nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder in die Heimat zurückkehren. Der Transport war gut vorbereitet.

Die Familien und Personen hatten vor der Abreise noch Schweine geschlachtet, das Fleich gekocht und in Steinguttöpfe gefüllt. Mit einer Schicht aus Schmalz abgedeckt hielt es fast ein Jahr lang. Auf Strohballen sitzend, zwar in Transportwaggons, reisten sie mit ihrem weiteren Proviant am 9. Februar 1945 ab. Nach einer knapp einwöchigen Reisedauer kamen sie in Pettenbach an. Dort wurden sie auf 20 Häuser, hauptsächlich Landwirte, aufgeteilt. Alle arbeitsfähigen Personen wurden als Helfer in der Landwirtschaft eingesetzt. Anfang Mai 1946 mussten die ungarndeutschen Flüchtlinge Pettenbach verlassen und wurden nach Deutschland transportiert.

Der Plan, die Rückkehr in die alte Heimat, erfüllte sich nicht. Einer von ihnen, Anton Fekete, blieb in Pettenbach. Er heiratete die ortsansässige Maria Ferstl. Die Familie fand hier ihre Heimat. Zeitnah zum 75. Jahrestag der Abreise der ungarndeutschen Flüchtlinge aus Pettenbach soll eine Gedenktafel im Bahnhof Pettenbach enthüllt werden. Anton Fekete, Sohn von Anton und Maria Fekete, hat sich um die Erfassung der kompletten Namensliste und den Daten der Flüchtlinge aus Győrsövényház verdient gemacht. Er ist Leiter des örtlichen Bauamtes und begleitet das Projekt „Gedenktafel” vor Ort.

Die Großgrundbesitzerfamilie Valére von Fricke und enge Verwandte flüchteten vor der Roten Armee im Januar 1945 nach Österreich. Sie fanden bei der Gräfin Fanny von Eltz auf Schloss Tillysburg (Gemeinde St. Florian, Bezirk Linz-Land) eine vorübergehende Bleibe. Das Schloss diente während des Zweiten Weltkrieges als Flüchtlingslager. Valére Fricke kam erst etwas später zu seiner Familie, er musste noch in Győrsövényház bleiben. Er arbeitete als Traktorfahrer auf den Gütern der Gräfin. Zeitweilig mußte die Familie auch unter einem Dach im Garten wohnen, weil die amerikanische Armee einen Teil des Schlosses beanspruchte. Valére hatte den Plan in die USA auszuwandern. Erst nach 6 Jahren gelang es ihm mit Familie nach Cleveland, Ohio, auszuwandern.

Im März 1945, buchstäblich unmittelbar vor dem Einmarsch der Roten Armee, flohen weitere Familien (ca. 60 Personen) per Schiff über die Donau nach Passau. Die Angst vor den Rotarmisten war sehr groß. In dieser Gruppe waren viele Mädchen und junge Frauen, die als begehrte „Beute” russischer Soldaten galten. Vom Hafen Dunaremete startete ein Schlepper mit 3 Lastschiffen Richtung Passau. Ein Lastschiff war nur mit Personen aus Győrsövényház besetzt. Nach ca. vierwöchiger Schiffsreise, mit Unterbrechung durch Luftangriffe, erreichten sie am 20. April 1945 den Hafen von Straubing. Bereits kurz nach dem Anlegen setzten massive Luftangriffe der US Army in der Nähe ein. Daher hieß es wieder „Leinen los” und zurück bis Passau. Dort in Schalding, heute Ortsteil von Passau, war ein großes Flüchtlingslager. In dieser Siedlung aus Baracken waren auch Flüchtlinge aus Rumänien und anderen Ostblockstaaten untergebracht. Die meisten der Flüchtlinge aus Győrsövényház wurden dann auf Bauernhöfen untergebracht. Dort fanden sie am Anfang auch eine erste Arbeit. Im Rahmen der Familienzusammenführung reisten mehrere Personen weiter zu Angehörigen oder Verwandt im Bereich Limburg-Weilburg oder Raum Mosbach.

Nach dem Kriegsende waren noch einige Soldaten in Kriegsgefangenschaft oder galten als vermisst. Sie dienten in der ungarischen Armee oder bei der deutschen Wehrmacht. Die Gefangenen aus Győrsövényház (Wehrmachtangehörige) waren an vielen Fronten eingesetzt. So kam es, dass Soldaten aus Győrsövényház nicht nur in russischer Gefangenschaft, sondern auch in englischer und amerikanischer Gefangenschaft zu finden waren. Häufig kamen entlasssenen Soldaten aus russischer Gefangenschaft zurück und ihre Angehörigen waren bereits in Deutschland. Sie wurden zwar nach Győrsövényház entlassen, aber von dort direkt nach Deutschland geschickt. Das Schicksal schlug hart zu, auch teilweise bei hier in Deutschland inhaftierten Kriegsgefangenen aus Győrsövényház. Einen Familienvater traf es ganz besonders. Nach mehreren Aufenthalten in amerikanischen Lagern, wegen seiner Zugehörigkeit zur deutschen Wehrmacht, kam er in das Lager nach Frankfurt. Seine Familie wohnte bereits im Bereich Bad Camberg und durfte ihn besuchen. Der Entlassungstermin war bereits bekannt, als er erkrankte und im Kriegsgefangenenlager der US Army in Frankfurt starb.

Nur einem Ungarndeutschen ist es gelungen in der alten Heimat zu bleiben und seine Familie aus Deutschland zurückzuholen. Er kam von der Ostfront zurück und seine Familie war nach Süddeutschland geflüchtet. Er konnte sie nach Győrsövényház zurückholen. Der letzte ungarndeutsche Kriegsgefangene aus Győrsövényház kam 1953 aus Russland zurück. Er fand seine Familie im Kreis Limburg-Weilburg.

Von den Folgen der Vertreibung und Flucht hat sich die Bevölkerungszahl von Győrsövényház (Plankenhausen) bis heute nicht erholt. Im Jahr 1786 wurde bereits die Zahl der Einwohner mit über 700 beziffert. Heute sind es etwas über 800 Einwohner. Laut den Angaben der Volkszählung von 1941 gab es damals 1312 Einwohner. 909 Personen gaben Deutsch als ihre Muttersprache an und 868 Deutsch als ihre Nationalitätenzugehörigkeit. Aus Veröffentlichungen von Georg Krix, Wudersch/Budaörs, ist bekannt: Im März 1942 erhielt der Volksbund der Deutschen in Ungarn vom Kultusministerium die Erlaubnis zur Eröffnung einer deutschen Volksschule in Plankenhausen. Diese Schule hatte im Schuljahr 1942/43 in 7 Klassen 95 Schüler. Die Lehrkräfte waren Karola Zerthofer, Rudolf Doppler und Horst Batzoni.