Von Wendelin Pettinger-Szalma

Am 07. Dezember 2017 fand an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der ELTE (Eötvös Lóránd Universität) das erste Rundtischgespräch mit dem Thema „Vertreibung der Ungarndeutschen”. Teilnehmer des Gesprächs waren Univ. Doz. Dr. habil. Koloman Brenner, Prof. emeritus Dr. Károly Manherz vom Forschungs- und Lehrerbildungszentrum der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der ELTE, Dr. Réka Marchut, Mitarbeiterin des Minderheitenforschungsinstituts der MTA (Ungarische Wissenschaftliche Akademie) und Dr. Krisztina Schlachta, Doktorandenreferentin der AUB (Andrássy Universität Budapest).

Es begann mit einer kurzen, allgemeinen Einführung seitens eines jungen Geschichtsstudenten. Gleich danach kam es zu einer terminologischen Diskussion. Laut Professor Manherz ist die in der ungarischen Fachliteratur gebräuchliche Ausdruck „Aussiedlung” wesentlich weicher, sanfter, als der in der deutschsprachigen Fachliteratur benutzte „Vertreibung”, was aber – seiner Meinung nach – die Geschehnisse viel authentischer beschreibt. Réka Marchut meint, dass hier zwar über eine Zwangsmigration die Rede ist, dennoch benutzt sie den Ausdruck „Aussiedlung” lieber, weil das dem Historiker eine gewisse Distanz zum Thema gewährt.

Im Zusammenhang mit den Gründen der Vertreibung kam die Frage auf, was mit denen passiert ist, die zu Mitgliedern des Volksbundes geworden sind. Darauf antwortend erzählt Frau Marchut, dass der Eintritt zwar freiwillig war, allerdings wisse man über die privaten Motivationen der Einzelnen Nichts, da das vollständige Archiv des Volksbundes gegen Ende des Zweiten Weltkriegs total zerstört wurde. Damit in Zusammenhang erwähnt sie, dass man bei der Zusammenstellung der Vertreibungslisten versucht hat die Volksbundlisten eigenwillig und spontan neu zu verfassen. Koloman Brenner meint, dass die Geschichtswissenschaft in der Beurteilung des Volksbundes sich mittlerweile auch fortentwickeln müsste. Dabei verwieß er auf die Forschungsarbeit von Norbert Spannenberger.

Auf die Frage „wie erscheint das Thema „Vertreibung” in der Literatur der Ungarndeutschen” antwortete Herr Brenner so: Anfang der 1950-er Jahre gab es sie praktisch nicht, weil wenn es was gegeben hätte, wäre Alles in den Schubläden liegen geblieben, deswegen weiß auch Keiner von denen; seit dem Systemwechsel gibt es erneut Ungarndeutsche Literatur, die die Vertreibung als eine Art Trauma charakterisiert. Herr Manherz erinnerte an die 1987 unterzeichnete kulturelle Vereinbarung, die er für den Meilenstein im erneuten Ausbau der Beziehungen hält.

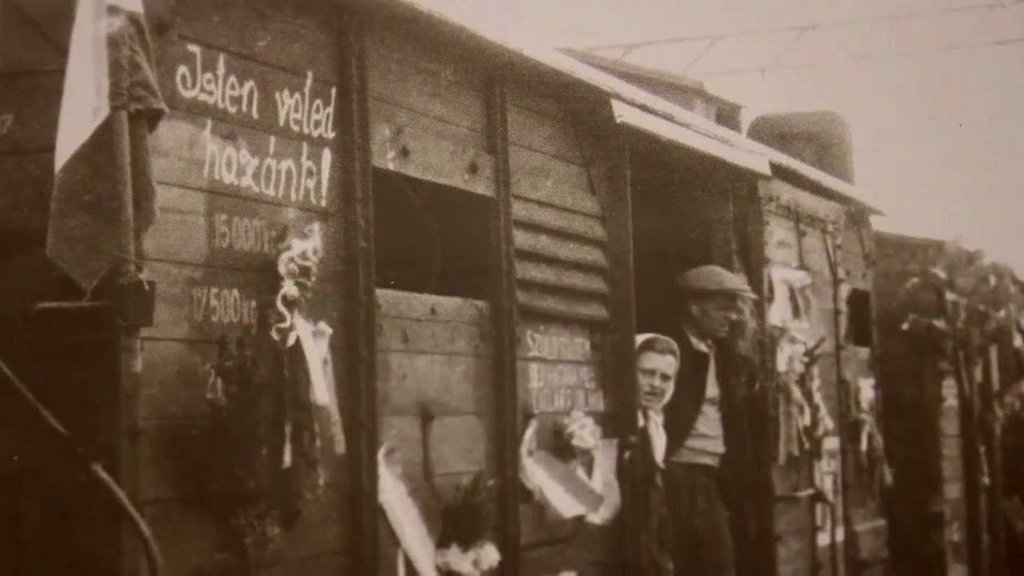

In der Rákosi-Ära hat man sich um die Unterdrückung der deutschen Sprache bemüht, was zum Sprachschwund grundsätzlich beitrug. Laut Professor Manherz bildeten dabei die Bergbausiedlungen eine Ausnahme, da es dort keine Vertreibung gab. In den Randgebieten liegenden ungarndeutschen Ortschaften hingegen wagten die Leute nicht einmal Deutsch zu sprechen, was zum totalen Schwund der Dialekte geführt hat. Krisztina Schlachta ergänzte, dass ungefähr die Hälfte der Ungarndeutschen vertrieben wurde, wobei es zur Trennung von einem Großteil der Familien gekommen ist, das wiederum zum Besuch der Vertriebenen in die alte Heimat geführt hat, allerdings erst nachdem Imre Nagy an die Macht kam. Dieser Prozess kam wegen der Revolution ins Stocken, ging aber nach 1958 wieder weiter. Von 1961 an erweckte diese Erscheinung auch das Interesse des Staatssicherheitsdienstes. Frau Schlachta beschreibt diese Besuche als eine wahre Fundgrube in der Lebensgeschichte der Ungarndeutschen. Dieses „Angebot” bereicherte später die Ausreise der in Ungarn gebliebenen Ungarndeutschen. Hier muss auch gesagt werden, dass die übertriebene Verdächtigkeit des Staatssicherheitsdienstes oft zu unbegründeten Übergriffen geführt hat.

Die Teilnehmer des Rundtischgesprächs einigten sich, dass es im Bildungsbereich sehr viel Nachholpotenzial liegt, da in den Schulbüchern für Grundschüler die Vertreibung nicht einmal erwähnt wird, in denen für Mittelschülern gerade nur oberflächlich etwas. Das ist der Grund dafür, dass die jüngeren Generationen über diesen Teil der Geschichte nicht unbedingt erfahren.

Wenn man anhand der Anzahl von Wortmeldungen in der Diskussionsrunde urteilen darf, dann ist dieses Rundtischgespräch recht erfolgreich verlaufen. Es wäre wichtig, wenn es in der Zukunft noch mehr solche Gespräche gäbe. Man muss diesen Abschnitt der Geschichte sehr gründlich aufarbeiten, um dieses Trauma abschließen zu können, mit dem Ziel, sich auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts konzentrieren zu können. Dabei darf man die Leiden und die eigene Verantwortung nicht vergessen, allerdings wäre es ein Fehler, auch weiterhin in der Rolle des Opfers zu verharren. Vor Allem aus Grund des Fortbestands der Ungarndeutschen wäre es enorm wichtig, sich auch mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu beschäftigen.