Interview mit dem neuen Vorsitzenden des Gerhardswerks, Pfarrer Klaus Rapp, über Herkunft, Priesterdienst und Katholischsein heute

_________________________________________________________________

SB: Herr Pfarrer Rapp, Sie wurden heuer zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden des St. Gerhards-Werks, Alterzbischof Dr. Robert Zollitsch, gewählt – in welcher Beziehung standen Sie bisher zum St. Gerhards-Werk e. V.?

KR: Ab April 2016 war ich stellvertretender Vorsitzender des St. Gerhards-Werk e.V. und arbeitete mit Freude in und mit dem Vorstand zusammen.

SB: Sie sind mütterlicherseits – wie Erzbischof em. Robert Zollitsch – vojvodinadeutscher Herkunft – welche Rolle spielte diese Herkunftsgeschichte in Ihrer Kindheit und Jugend, zumal Sie nach dem Krieg in Pforzheim geboren wurden?

KR: Die Herkunftsfamilie mit Uroma, Oma, Tanten und Onkel spielten eine wichtige Rolle in meiner Kindheit. Die Geschichten aus Indija in Syrmien wurden in meinen inneren Bildern immer wieder lebendig. So wusste ich aus Erzählungen um den Ort der Metzgerei, des Ladens und des Wohnhauses meiner Mutter und Großmutter. Ich wusste, dass sie einen Weinberg besaßen, ich wusste, wie die Erstkommunion meiner Mutter gefeiert wurde … lauter Bilder, die sich in mir abspeicherten. Aber auch das Zitat der „Einheimischen“: „Jetzt heiratet der Ewald ein Flüchtlingsmädle – und dann auch noch katholisch!“, brannte sich in meine Erinnerung ein. Erst vor ein paar Jahren realisierte ich, dass die Familie meiner Mutter – und somit auch ein Teil von mir – einen Migrationshintergrund hat.

SB: Gab es Verbindungen Ihrer Familie zu landsmannschaftlichen Aktivitäten?

KR: In meiner Kindheit hatte ich registriert, dass die Verwandten meiner Mutter immer wieder zu „Indjiamer Heimattreffen“ in den Stuttgarter Raum oder nach München fuhren. Nachdem ich den Führerschein hatte, bin ich regelmäßig gefahren. Ein wunderschönes Erlebnis war es, mit den Menschen aus Indija – und den Nachgeborenen – eine Nachprimiz zu feiern – ebenso bei einem USA-Aufenthalt in Los Angeles in der Deutschen Gemeinde Verwandte meiner Mutter zu treffen und miteinander zu erzählen. Nun finden leider keine Treffen mehr statt.

SB: Sie sind seit Jahrzehnten als Priester der Erzdiözese Freiburg in der Seelsorge tätig – spielten/spielen Vertriebene und Aussiedler und deren Seelsorge eine Rolle in Ihrem alltäglichen Dienst?

KR: Erst im Erwachsenenalter bemerkte ich, dass in meiner Heimatgemeinde Eutingen bei Pforzheim das Thema „Heimatvertreibung“ eine Rolle spielte. So wurde ich von dem aus Elek (Ungarn) stammenden Heimatpfarrer Georg Ruck getauft und die St. Josef-Kirche wurde mit Fenstern und einem Kreuz von Josef de Ponte, geboren 1922 in Budakeszi/Wudigess bei Budapest, ausgestattet.

In der alltäglichen Seelsorge spielten Vertriebene und Aussiedler immer wieder eine Rolle. Manchmal musste nur das erste Wort gesprochen sein und ich wusste, dass ich einen donauschwäbischen Menschen vor mir hatte, und wir hatten sofort einen gemeinsamen Gesprächsstoff.

So haben mich die Themen rund um Vertreibung und Aussiedlertum immer irgendwie beschäftigt – bis hin zu zwei sehr intensiven Begegnungsreisen in die Heimat meiner Mutter und die Vojvodina.

SB: Mit welchen Zielen sind Sie als Kandidat für den Vorsitz angetreten?

KR: Vielen Zeitzeugen der Vertreibung und Aussiedlung wurden die jährlichen Wallfahrten sehr wichtig. Zu den Wallfahrtsorten – besonders nach Altötting – brachten sie ihre Sorgen, ihre Anliegen, aber auch ihren Dank und ihre Hoffnungen. Dort trafen sie sich regelmäßig mit Schicksalsgenossen auf eine sie alle verbindende Art: Sie feierten gemeinsamen Gottesdienst, hörten das „Wort des Laien“, erfreuten sich der Musik und ergötzten sich an den jungen Menschen, die als „Marienmädchen“ aus Rumänien anreisten. Es ist wichtig, dass es weiterhin Wallfahrten in diesem Zusammenhang geben wird.

Die Zeitzeugen, die Vertreibung und Auswanderung erlebt und erlitten haben, werden aber immer weniger. Die nächste Generationen (Bekenntnisgeneration) ist herangewachsen. Für diese Generationen, für jüngere Menschen soll es eine Weiterentwicklung geben z.B. zu einem oder mehreren Pilgerwegen hier bei uns und auch in den jeweiligen Ländern zu bedeutenden Stätten unserer Vorfahren. Dazu braucht es Kooperationspartner hier und dort.

Das große Ziel des St. Gerhards-Werkes wird sein, den Verein gemeinsam zukunftsorientiert aufzustellen. Dabei müssen sowohl Begegnungsmöglichkeiten bei uns und in den ehemaligen Heimatländern unserer Vorfahren geschaffen werden als auch die Möglichkeiten, sich an vergangene gemeinsame Zeiten und auch an schmerzhafte Ereignisse der Vergangenheit zu erinnern, und gewaltfrei, friedlich Versöhnung und Zusammenleben zu üben.

SB: Wie intensiv sind die Kontakte des St. Gerhards-Werkes Stuttgart zu den in den Herkunftsgebieten verbliebenen Donauschwaben?

KR: Die Kontakte zu den Donauschwaben in den Herkunftsgebieten kann ich als gut bezeichnen, da die jeweiligen Länder im Vorstand des Vereins durch ein Vorstandsmitglied abgebildet sind. Unserer Mitgliederzeitschrift „Gerhardsbote“ gelingt es ganz gut, aus und für die jeweilige Landesgruppe zu informieren und Menschen hier und dort in Verbindung zu halten. Nach der schwierigen kontaktarmen Zeit der Pandemie könnten Besuche wieder wichtiger und grenzüberschreitend in die Zukunft weisen.

SB: Mit welchen Herausforderungen hat das St. Gerhards-Werk zu kämpfen?

KR: Die große Herausforderung wird sein, ob und wie es uns gelingt, grenzüberschreitend uns zu engagieren, so dass wir uns gegenseitig (noch besser) kennen lernen. Maßgeblich für ein Gelingen dieser Aufgabe wird es sein, dass unser Auftreten in der Gesellschaft und in den Medien selbstbewusst geschieht. Es wird spannend sein, aber es kann uns gelingen, dass wir „Heute mit Gestern leben und Leben für Morgen gestalten“.

SB: Der katholische Glaube diente Jahrhunderte lang als Bindeglied im Kreise der Donauschwaben – dies schwindet zunehmend durch die Säkularisierung der Gesellschaft. Welche Auswirkungen wird das Ihrer Ansicht nach auf die heimatvertriebenen und -verbliebenen Donauschwaben haben?

KR: Die Donauschwaben waren in den Herkunftsländern und sind auch hier und heute ein Teil dieser Gesellschaft, wie sie heute nun ist! Als Christinnen und Christen bilden wir keine Gegengesellschaft, sondern sind ein Teil – zugegebenermaßen ein immer kleiner werdender Teil – dieser Gesellschaft.

Aber wir haben eine „Frohe Botschaft“: das Evangelium Jesu Christi. Diese Botschaft haben wir in schriftlicher Form in der Bibel. Wir feiern diese Frohe Botschaft in unseren Liturgien. Wir verkündigen aber diese Botschaft in und durch unser Leben mit den Menschen aller Bekenntnisse. Das wird Auswirkungen haben, da gibt es kein Abschotten oder Abwehren. Der Glaube verbindet alle Menschen – die Menschen, die in Europa leben, in unserem Lebensraum und Kulturraum. Es wird darauf ankommen, wie es uns gelingt, die Botschaft unseres christlichen Glaubens wahrhaftig und einladend zu leben und – wie es Papst Franziskus sagt – bis an die Ränder und darüber hinaus.

SB: Pfarrer Rapp, vielen Dank für das Interview!

________________________________________________________________

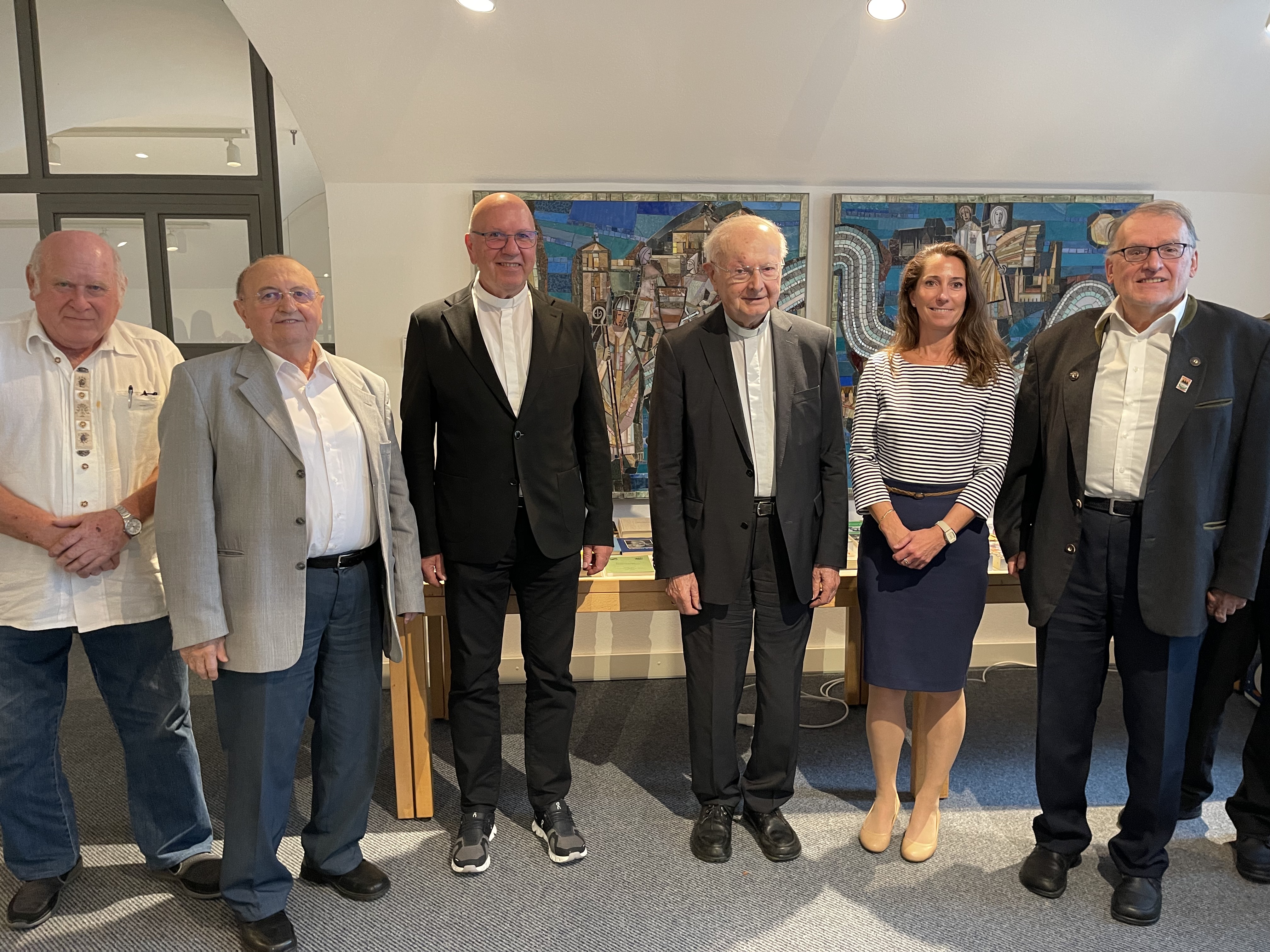

Mit Klaus Rapp, dem katholischen Pfarrer von Hemsbach, hat sich Richard Guth unterhalten. Bild: Vorstand des Gerhardwerks – Dritter von links: Pfr. Klaus Rapp