Zum Tode des Wirtschaftswissenschaftlers und ehemaligen Harvard-Professors Dr. János Kornai (1928-2021) veröffentlichen wir (online erstmalig) ein mit ihm geführtes SB-Interview aus dem Jahr 2015.

Er möge in Frieden ruhen!

_______________________________________________________________________

SB: Herr Professor, Sie sind an der Harvard University offiziell 2003 in den Ruhestand verabschiedet worden. In den Vereinigten Staaten gilt – im Gegensatz zur kontinentaleuropäischen Tradition – die Ernennung zum Hochschullehrer „lebenslang”. Warum haben Sie sich also für die Pensionierung entscheiden? Und führen Sie tatsächlich ein ruhiges Rentnerleben?

JK: An der Harvard-Universität werden keine Stellen für ordentliche Professoren (mit der englischen Terminologie: full professor) ausgeschrieben, sondern die Universität lädt denjenigen – nach einem gründlichen Auswahlprozess – ein, den sie als geeignet erachtet. Das war für mich eine große Ehre, aber ich nahm diesen Auftrag mit der Bedingung an, dass ich lediglich die Hälfte der Zeit dort verbringe, in der anderen Hälfte wollte ich weiterhin in Ungarn zugegen sein. So bin ich zusammen mit meiner Frau gut zwei Jahrzehnte zwischen Cambridge, Massachusetts und Budapest gependelt. 2003 bin ich 75 geworden und wir waren der Meinung, dass dieses Leben eines Pendlers zu anstrengend geworden ist: Das veranlasste mich dazu, in den Ruhestand zu treten. Aber auch seitdem bin ich aktiv geblieben, allen voran als Forscher und Verfasser von Studien und Büchern. Ich habe die Lehrtätigkeit auch nicht aufgegeben, bis es meine Kräfte mir erlaubten, hielt ich Vorlesungsreihen und leitete Oberseminare. Neuerdings beschränke ich mich darauf, der jungen Generation, Studenten, Schülern und jungen Lehrern individuell mit Rat zur Seite zu stehen, im offiziellen Rahmen, dauerhaft oder informell, wie über individuelle Treffen. Ohne den kontinuerlichen Kontakt zur Jugend könnte ich mir mein Leben gar nicht vorstellen.

SB: Kehren wir in die Vergangenheit zurück: Sie sind in einer bilingualen jüdischen Akademikerfamilie aufgewachsen. Welche Rolle spielte in der Familie die deutsche Spache?

JK: Wir, unsere Eltern und Geschwister, sprachen untereinander ausschließlich ungarisch.

Wenn Vater und Mutter bei uns erreichen wollten, dass das Kind nicht versteht, was sie untereinander sagen, konnten sie die Sprache nicht wechseln, vom Ungarischen zum Deutschen, nach der altbekannten Formel „Nicht vor dem Kind”, denn jedes Kind sprach gut deutsch. Ich hatte deutsche Erzieher, die ich über alles liebte, von dem letzten Kindermädchen, Fräulein Liesl, die sich um mich und meinen Bruder Tomi kümmerte, bis wir die Adoleszenz erreichten, war ich regelrecht begeistert, was deutlich über eine Begeisterung hinausging, es war ja eher die Jugendliebe eines Heranswachsenden, und verspürte großen Schmerzen, als sie uns verließ.

JB: Ab 1933 haben Sie die Reichsdeutsche Schule in Budapest besucht: Hatten Sie ungarndeutsche, also schwäbische Klassenkameraden?

JK: Die Zusammensetzung der Schülerschaft – hinsichtlich Staatsangehörigkeit und ethnischer Zugehörigkeit – war durch Vielfalt gekennzeichnet. Das war eine der Besonderheiten und Anziehungskräfte der Schule. In meiner Klasse gab es Ungarn/Madjaren, die sich zum Ungarntum/Madjarentum bekannten, aber auch solche Kinder, deren „Muttersprache” deutsch war, aber deren Vorfahren seit Generationen in Ungarn lebten und die man damals Schwaben nannte. Es gab auch solche deutsche Kinder, deren Eltern als Diplomaten oder Geschäftsleute in Ungarn arbeiteten. Aber es gab in der Klasse auch amerikanische, türkische und brasilianische Kinder.

SB: Sie schreiben in Ihrer Biographie, dass anfangs (bis 1941) der nationalsozialistische Geist kaum Einzug in der Schule gehalten hat. Gab es keine Anfeindungen seitens der reichsdeutschen Schüler und Lehrer den jüdischen Mitschülern gegenüber?

JK: Bevor ich auf die Frage antworte, möchte ich gerne etwas über Qualität und Stellenwert der Schule sagen. Wir genossen einen Unterricht, der sich durch ein hohes Niveau und durch Freigeist auszeichnete, selbst im Rückblick denke ich nicht, dass unsere Lehrer ihre Vorträge auf Doktrinen, von höchster Befangenheit gekennzeichnet, basierend hielten. Als ich nach der achten Klasse – von den insgesamt zwölf Jahrgangsstufen auf der Reichsdeutschen Schule – auf eine ungarische Schule wechselte, versuchte mein Klassenleiter, der die wichtigsten humanistischen Fächer unterrichtete, von Anfang an – um diesen modernen Begriff zu benutzen – zu indoktrinieren.

Mit Dankbarkeit erinnere ich mich daran, dass ich in meiner Gymnasialzeit die Werke der Geistesgrößen der deutschen Litaratur im Original kennen lernen durfte. Es ist nicht allzu lange her, da verfasste ich einen Artikel mit der Überschrift „Ígéretek megszegése” (Das Brechen der Versprechen). Es ging um ein aktuelles Thema wie zum Beispiel um die Verletzung von Verträgen bezüglich des Schuldendienstes, um den schmerzhaften Wertverlust des gegebenen Wortes. Eingangs habe ich Schillers Balllade „Die Bürgschaft” zitiert, in der es um einen Freund geht, der alle Gefahren auf sich nimmt und nach Hause rennt, um sein Versprechen gegenüber dem Freund, der für ihn unter der Bereitschaft sein eigenes Leben zu opfern bürgt, einzulösen. Damals kannte ich dieses Gedicht auswendig, ich wurde sogar ausgefragt.

Um Ihre Frage zu beantworten: In der Reichsdeutschen Schule Budapest habe ich weder seitens meiner Lehrer noch meiner Schulkameraden antisemitische Anfeindungen erfahren.

SB: Ihr Vater wurde in Auschwitz ermordet: Inwiefern beeinflusste dieses tragische Ereignis Ihr Verhältnis zu Deutschland und zu den Deutschen oder gar zur deutschen Kultur?

JK: Über die Todesumstände meines Vaters möchte ich mehr als einen Satz sagen. Mein Vater ist in Trentschin (slowakisch Trenčin) geboren, das damals, 1881, Teil Oberungarns war. Er wuchs trilingual auf, er sprach ausgezeichnet deutsch und ungarisch, aber beherrschte auch die slowakische Sprache. Er wurde Rechtsanwalt und früh spezialisierte er sich auf die wirtschaftsjuristische Vertretung von deutschen Firmen vor ungarischen Gerichten. Als Anerkennung seiner Arbeit erhielt er den Titel „Rechtsanwalt der Deutschen Gesandschaft”. Zahlreiche bedeutende deutsche Großfirmen nahmen im vollen Vertrauen die Dienste eines Anwalts in Anspruch, der sowohl auf dem Gebiet des deutschen als auch des ungarischen Rechts bewandert war. Während sein Beruf ihn an die deutsche Wirtschaft band, war er ein bekennender Patriot. Er ließ sich stolz in seiner ungarischen Hauptmannuniform fotografieren, an seiner Brust mit einer hohen Auszeichnung, die er während des Ersten Weltkriegs erhielt. Nach der Machtergreifung durch Hitler wurde seine Ernennung zum Rechtsanwalt der Gesandtschaft zurückgenommen, er verlor den Großteil seiner deutschen Mandanten.

Wenige Wochen nach der deutschen Besetzung Ungarns wurde mein Vater zusammen mit zahlreichen anderen Mitgliedern der jüdischen Elite in der Hauptstadt zuerst in Budapest, dann im Horthy-Liget interniert. Einige Mitglieder der deutschen Gemeinschaft in Budapest, die meinen Vater als Mandanten kennen und schätzen gelernt haben, haben Botschafter Veesenmayer aufgesucht, der schon damals Gauleiter Ungarns war, und baten ihn um die Freilassung meines Vaters. Veesenmayer trieb sie erzürnt hinaus. Wenige Wochen später wurde er und viele andere Mitstreiter einwaggoniert und nach Auschwitz gebracht, wo er den Tod fand. Jahrzehnte hinweg diente er mit Fachkompetenz den deutschen Wirtschaftsinteressen – und wurde Opfer der deutschen Besatzung. Er war ungarischer Patriot, der im Internierungslager von ungarischen Polizisten und Soldaten festgehalten wurde und den man auf einen solchen Zug verbrachte, der von ungarischen Gendarmen auf die Reise geschickt wurde.

Niemals sah ich mich veranlasst, mich wegen der persönlichen Tragödie und den Demütigungen und dem millionenfachen Sterben von Juden gegen die deutsche Kultur zu wenden. Aus der Hausbibliothek meiner Jugend, die ich so leidenschaftlich gesammelt habe, blieben leidiglich zwei Werke erhalten: Das eine ist wohlgemerkt ein deutsches Werk, Thomas Manns „Tonio Kröger”. Ich bewahre es noch heute liebevoll auf. Die in deutscher Sprache verfassten Gedichte und Romane, die Werke der Musik und bildenden Kunst gehören nicht nur zu den wertvollen, mir lieben kulturellen Schätzen, sondern sie haben sich – weil ich ihnen in meiner frühen Jugend zuerst begegnete –tief in meine Seele eingebrannt. Ich möchte hinzufügen: Es ist ein gutes Gefühl, dass heute sowohl Ungarn als auch Deutschland Mitglied in der EU sind, wir sind Mitglieder derselben Gemeinschaft, unser gemeinsamer Schatz ist die europäische Kultur, und wir orientieren uns an dieselben europäischen Werte.

SB: In Ihrer Biografie lesen wir, dass Sie in Cambridge Vorlesungen auf Deutsch hielten: Wie kam das bei den Zuhörern in England 17 Jahre nach Kriegsende an?

JK: Sie waren ein wenig überrascht, denn alle anderen, sogar die Franzosen, die an der Konferenz teilnahmen, sprachen englisch. Ich war der erste, der aus dem Bereich hinter dem Eisernen Vorhang in diesem prominenten Kreis auftauchte (aus den 20-25 Teilnehmern erhielten später vier den Nobelpreis). Damals sprach ich nur bruchstückhaft englisch, ein eigener Dolmetscher wurde engagiert, damit dieser meine Worte für die Zuhörer übersetzte. Bei keinem habe ich irgendeine Form von „Deutschfeindlichkeit” erfahren.

Was meine Sprachkenntnisse anbelangt, so wendete sich das Blatt. Seit meinem vierzehnten Lebensjahr sprach ich kaum deutsch, meine Deutschkenntnisse verrosteten allmählich. Die Fachsprache habe ich als Wirtschaftsenglisch angeeignet, daran habe ich mich mit der Zeit gewöhnt. Aber das Gedicht eines deutschen Poeten spricht mich viel intensiver an, und nicht nur geistig, sondern auch emotional, als ein englisches.

SB: Sie waren 1983 Gastprofessor an der Universität von München. Wie haben Sie Deutschland (der Achtziger) erlebt?

JK: Ich will eine ehrliche Antwort geben: Als Tourist habe ich in den Sommermonaten, die ich in München verbracht habe, viele schöne Dinge gesehen. Ich genoss die Kultiviertheit der Stadt und die Ordnung wie Sauberkeit der Vorstadt, wo wir wohnten. Meine Frau und ich fühlten uns sehr wohl.

Wenn Sie erlauben, möchte ich die Frage präzisieren: Nicht als Gastprofessor, der unterrichten sollte, bin ich eingeladen worden. Ich erhielt eine hohe deutsche Auszeichnung, den Humboldt-Preis. Dies ermöglichte es mir, die Sommerzeit ohne jegliche Lehr- und administrative Verpflichtung mit Forschungstätigkeit zu verbringen. Ich nutzte die Gelegenheit und habe mich voll und ganz der Forschungstätigkeit gewidmet, und zugegebenermaßen habe ich mich nicht mit der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Verfassung des damaligen Deutschlands beschäftigt. Was dauerhaft aus dieser Zeit und aus der Zeit weiterer Deutschlandaufenthalte erhalten blieb, sind die beruflichen Kontakte, die sich zwischen mir und den deutschen Kollegen entwickelten. Und was noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass sich nicht einer dieser Kontakte zu einer aufrichtigen Freundschaft entwickelte: Die Freundschaft hielt ich schon damals und halte weiterhin für einen der wichtigsten Werte.

Herr Professor, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Richard Guth.

____________________________________________________________________________________

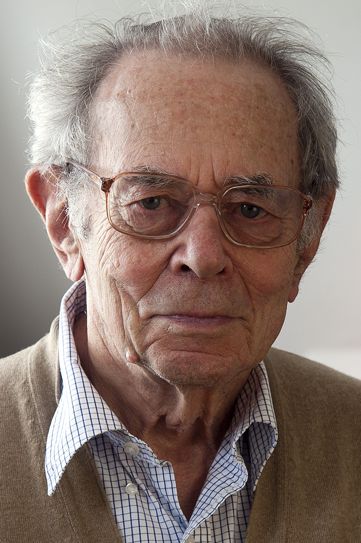

Prof. em. Dr. János Kornai (1928-2021)

János Kornai (bis 1945 Kornhauser) ist 1928 in einer jüdischen Juristenfamilie geboren. Er wurde 1944 zum Arbeitsdienst verpflichtet, sein Vater starb im Konzentrationslager von Auschwitz. Nach dem Abitur arbeitete er als Redakteur bei der Tageszeitung „Szabad Nép”, der heutigen „Népszabadság”. 1955 wurde er aus der Zeitung entfernt, das Revolutionsjahr 1956 gilt für ihn als das Jahr des Bruchs mit der Ideologie des Marxismus. Seine Dissertation „Die Überzentralisierung der Wirtschaftslenkung”, in der er Dezentralisierung und mehr Marktmechanismen forderte, wurde als revisionistisches Werk abgestempelt, Kornai von seinem Arbeitsplatz entfernt und mit Reiseverbot belegt. Er arbeitete danach in zahlreichen ungarischen Forschungsinstituten, erhielt ab Mitte der 1960er Jahre Einladungen aus dem Ausland. Er war Gastprofessor unter anderem an den Universitäten Stanford, Princeton, Yale, London und Stockholm, und erhielt im Laufe der Zeit die Ehrendoktorwürde zahlreicher renommierter Hochschulen in der ganzen Welt. Zusammen mit Tamás Lipták führte er die mathematische Optimierung erstmalig in das System der Planwirtschaft ein. In seinem großen Werk „Economics of Shortage” (Der Mangel) beschäftigt er sich mit den Strukturdefiziten der Planwirtschaft. Nach der Wende widmete er sich Fragen des Übergangs in postsozialistischen Staaten, die der Wohlfahrtssysteme sowie der vergleichenden Analyse von Wirtschaftssystemen wie der Rolle Chinas in der Zukunft. Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt. Von 1986 (bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2003) war Kornai Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Harvard-Universität. Er lehrte parallel dazu in Budapest (Corvinus-Universität, Central Europaen University Budapest) und war Gründungsmitglied (auf Englisch fellow) des Institutes for Advanced Studies (Institut für Fortgeschrittene Studien) des Collegium Budapest. Er saß von 1995 bis 2001 im Vorstand der Ungarischen Nationalbank. Im Laufe seiner beruflichen Karriere erhielt er zahlreiche Auszeichnungen wie den Humboldt-Preis und den Széchenyi-Preis. Kornai war Mitglied sowie Ehrenmitglied zahlreicher wissenschaftlicher Akademien und Gesellschaften. János Kornai war zweimal verheiratet, Vater von drei Kindern (zwei von ihnen sind wie der Vater Wirtschaftswissenschaftler geworden) und Großvater von sieben Enkelkindern. Professor emeritus Dr. János Kornai starb am 18. Oktober 2021 im Alter von 94 Jahren.

Quellen: Harvard University, Wikipedia