Vor dreißig Jahren gipfelte der Exodus der Rumäniendeutschen

Von Richard Guth

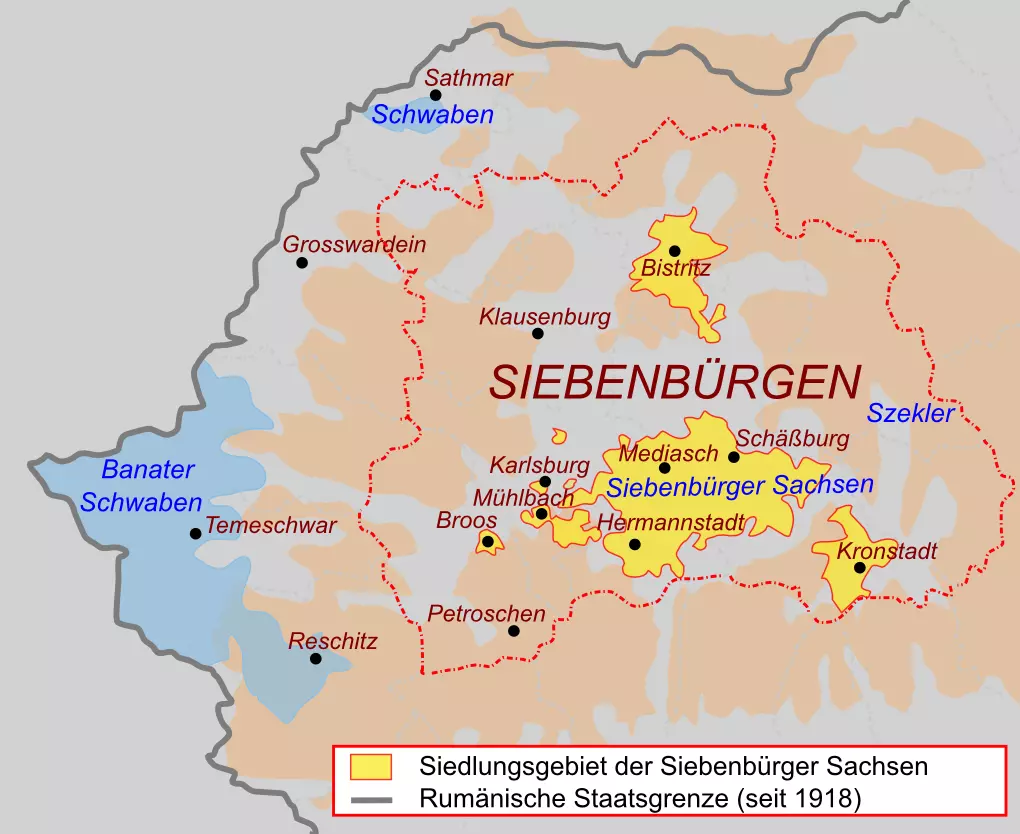

Diese Frage stellten sich in den Siebziger und Achtzigerjahren viele Rumäniendeutsche aus dem Kreise der Siebenbürger Sachsen und Landler sowie der Banater und Sathmarer Schwaben (neben kleineren Gemeinschaften der Rumäniendeutschen). „Wenn Verwandte und Freunde aus der Nachbarschaft das Land verlassen haben, die deutsche Schule geschlossen wurde und auch der Herr Pfarrer die Heimat verlassen hat, warum sollten gerade wir noch bleiben?“ lautete es vielfach. Die Ausreisewelle (auch dank einer Vereinbarung der Bundesrepublik mit Diktator Ceauşescu) beschleunigte sich Mitte der 1970er Jahre, so dass jährlich 10.000 bis 12.000 Deutsche von der Bundesrepublik „freigekauft” wurden, – der Preis hing von der beruflichen Qualifikation der Auswanderer ab. Von der Auswanderung waren die einzelnen Siedlungsgebiete und sogar Ortschaften unterschiedlich betroffen: – So gab es Anfang 1990 immer noch Ortschaften, wo die Deutschen die Bevölkerungsmehrheit stellten und es in den Jahren zuvor kaum nennenswerte Auswanderung gab. 1989/90 brachen aber alle Dämme, – allein im Jahr 1990 verließen 111.000 Deutsche Rumänien. Das Sonntagsblatt sprach mit drei Siebenbürger Sachsen mittleren Alters – ihr Schicksal steht stellvertretend für das Schicksal von Hunderttausenden: Der eine blieb, der andere verließ die alte Heimat, dennoch blieb das siebenbürgische Erbe als Teil ihrer Identität erhalten.

Der 52-jährige Erwin Maurer aus SächsischNeudorf/Nou Săsesc (Kreis Hermannstadt/Sibiu) ist ein bekennender Landmensch. Er hat zwar seine Schulzeit in Mediasch/Mediaş verbracht, wo seine Eltern gearbeitet und gewohnt haben, aber verbrachte die ersten sechs Jahre seines Lebens mit den Großeltern in Neudorf: „Mir hat das Stadtleben nie gefallen. Ich habe auch in der Schulzeit die Ferien in Neudorf verbracht. 1991, also vor dreißig Jahren, wurde ich bei der „Gas” (Transgaz S.A. Mediasch, R. G.) angestellt. So bin ich in Neudorf geblieben und es tut mir nicht leid”, so der Sachse. Die Zeit seit der Wende beschreibt der Operator so: „Verändert hat sich, dass es genügend Nahrung für das Volk gibt, aber nicht genügend Arbeitsplätze.” Dennoch glaubt Maurer, dass „die Siebenbürger Sachsen immer gehabt haben, was sie brauchten, mussten also nicht auswandern”, womit er auch eine Begründung geliefert hat, warum er geblieben ist. Nicht so seine Familie: 1993 wanderten sowohl seine Eltern als auch sein Bruder nach Deutschland aus. Er heiratete drei Jahre später eine Sächsin – die Familiensprache ist sächsisch geblieben, selbst die Enkelkinder sprechen die Sprache, obwohl ihr Vater Rumäne ist. Dieser spricht nach Maurers Angaben Deutsch und eigne sich peu à peu das Sächsische an. Der Angestellte beim Gasunternehmen betreibt seit den Neunzigern auch Landwirtschaft, er hält Büffel.

Neudorf, wo Maurer lebt (vier Kilometer von Malmkrog/Mălâncrav entfernt, dem die JBG-Reisegruppe im Herbst 2019 einen Besuch abstattete), hat 325 Einwohner, zu einem großen Teil von Rumänen bewohnt. Aber im Ort leben auch Sachsen zusammen mit Familienangehörigen aus Mischehen 45 Evangelische und 20 Adventisten sowie sechs Romafamilien, „anständige Familien, die arbeiten gehen und nicht betteln”. Nach Angaben des Siebenbürger Sachsen, der Kirchenvater der Evangelischen Kirchengemeinde A. B. Neudorf ist, arbeiten die meisten bei Transgaz S. A. oder in der Landwirtschaft. Die Evangelische Gemeinde feiert mit Pfarrer Martin Türk König noch jeden Sonntag Gottesdienst; die Predigt übernehmen der Pfarrer und Kurator Michael Homm. Maurer als Kirchenvater hat wie bei uns Katholiken der Sigrist oder Küster ein vielfältiges Aufgabenfeld: „Ich bin Organist, läute die Glocken und organisiere, wenn etwas stattfindet, zum Beispiel ein Begräbnis.”

Auch eine deutsche Schule gibt es für die Jahrgänge 14, allerdings besuchen diese nur drei Kinder (in vier Jahrgängen). Aber auch die Rumänischsprachigen kommen nur auf insgesamt sechs Grundschulkinder. Einen deutschen Kindergarten gibt es nach Angaben des 52Jährigen nicht mehr. Das Zusammenleben mit den anderen Nationalitäten bezeichnet Maurer als gut, aber wie er sagt, gebe es viele aus der Walachei und der Moldau, die nach Siebenbürgen kämen und sich nur schwer integrieren würden. Zu den Ausgewanderten pflegt der Kirchenvater nach eigenem Bekunden eine gute Beziehung: „Es haben wenige Neudorfer die Höfe verkauft und diese kommen jedes Jahr in Urlaub und renovieren die Häuser. Die jetzt vor der Rente stehen, sagen, sie würden nach Hause kommen in der Rente und in Siebenbürgen leben, zufrieden und ohne Stress.” Daher wagt Maurer bezüglich der Zukunft der Siebenbürger Sachsen eine verhalten positive Prognose: „Wenn es sich ergibt, dass manche nach Hause kommen, würde es eine schöne Zukunft geben für uns Sachsen… so sehe ich’s wenigstens!”

Mehr als ein Jahrzehnt jünger ist mein anderer Gesprächspartner, der im 40 Kilometer entfernten Zuckmantel/Ţigmandru (Kreis Mieresch) geboren wurde. Ulrich Müller, Jahrgang 1980, wanderte 1991 mit seiner Familie nach Deutschland aus, wie er sagt, und feierte er seinen elften Geburtstag bereits im Übergangsheim im fränkischen Nürnberg. Die Gründe für den Fortgang beschreibt Müller mit dem Titel eines Buches von Thomas Perle: „Wir gingen weil alle gingen”. Der 40jährige Ulrich Müller sagt dazu: „Ja, wir gingen, weil fast alle unserer Landsleute gingen und alle erhofften sich für sich und ihre Kinder und Enkel eine bessere Zukunft im Westen. Besonders Deutschland galt bei vielen als das Land, wo Milch und Honig fließen. Das war jedenfalls mein Eindruck. Dass dem oft nicht so war, das haben die Menschen dann im Laufe der Jahre erfahren, meine Familie und mich eingeschlossen.” Zu der alten sächsischen Heimat hatte er nach eigenem Bekunden auch schon früh ein ambivalentes Verhältnis: »Ich bin aufgewachsen zwischen einer ländlichen Idylle und dem, was ich Scheinheiligkeit nenne. Die Siebenbürger Sachsen und auch unsere rumänischen Nachbarn waren sehr religiös. Doch hinter den Kulissen oder besser Gartenzäunen sah die Wirklichkeit oft ganz anders aus – weniger friedfertig und liebevoll. Da gab es auch allerhand zwischenmenschliche Konflikte, die auch oft bei einer Flasche Wein unter den Tisch gekehrt wurden. Ich denke allerdings, dass das auch in einem Dorf in Niedersachsen oder Bayern genauso hätte geschehen können. Im Ganzen war die „kleine sächsische Welt“ für mich persönlich zu eng. Die soziale Kontrolle war sehr groß, besonders bei den Siebenbürger Sachsen. Ein sehr konservatives und traditionelles Denken herrschte vor. Daraus ist wohl mein eher unkonventioneller, unangepasster Lebensstil entstanden.” Es hat 20 Jahre gedauert, bis Müller den Ort seiner Kindheit besuchte. Nach seinem Eindruck hatte der Wegzug der Sachsen deutliche Spuren hinterlassen: Viele Häuser stehen leer, verfallen und die Felder werden nicht mehr bestellt. Auch die ethnische Struktur des Dorfes habe sich zugunsten der Roma verschoben, wodurch das „Bild von Zuckmantel landschaftlich und kulturell ein anderes geworden” sei. Erfreulich fand der gebürtige Zuckmanteler, dass die evangelische Kirche gepflegt werde, was er als Beweis für den „hohen Stellenwert der Kirche und des Glaubens bei den Siebenbürger Sachsen” wertet.

Die ersten Jahre nach der Ankunft in Deutschland empfand Müller als eine voller Herausforderungen: Man musste eine neue Existenz aufbauen, was nach seinem Eindruck auch das Familienleben belastete. Es habe lange gedauert, bis sich das Zusammenleben in der Familie stabilisiert habe. Gerade für die Älteren – vor allem für die Großeltern – sei das Leben insofern schwierig gewesen, weil sie die Gemeinschaft und die engen Bindungen in Zuckmantel vermisst hätten – etwas, was bis heute andauere. „Unser allergroßes Glück war, dass wir die deutsche Sprache bei unserer Ankunft in Deutschland sehr gut beherrschten. Ich tat mich in der Schule eher leicht, habe ein gutes Abitur gemacht und später ein Doppelstudium erfolgreich gemeistert”, zieht Müller für sich dennoch eine positive Bilanz. Seine Kontakte zu seiner alten Heimat und zu den Siebenbürger Sachsen im In und Ausland beschreibt er als eher überschaubar, dennoch sagt er, dass er „im Grunde (…) bis zu einem gewissen Grad zwischen Ost und Mitteleuropa” lebe, „wenngleich Deutschland seit fast 30 Jahren mein Lebensmittelpunkt” sei. „Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern, wo man verstanden wird“, so ein Zitat von Christian Morgenstern, dem der Wirtschaftspädagoge nach eigenem Bekunden beipflichtet. Für ihn bedeute Heimat demnach eher ein Gefühl als einen Ort und befinde sich dort, wo man sich nicht ob seiner Gedanken oder seiner Lebensweise erklären müsse. Als Literaturinteressierter fühlt sich Müller nach eigenem Empfinden „manchem Schriftsteller vergangener Jahrhunderte im Geiste und in der Seele näher als vielen meiner Landsleute aus Siebenbürgen”, was mit dem bereits erwähnten Konservatismus zu tun habe, womit er wenig anfangen könne. Der 40Jährige wohnt gegenwärtig in Leipzig, will aber in Kürze nach Koblenz ziehen, in die Gegend, woher seine Vorfahren stammen, was ihm eine gewisse emotionale Verbundenheit bieten könnte.

Was die Zukunft der Gemeinschaft anbelangt, zeigt sich Müller insgesamt optimistisch: „Manche von unseren Landsleuten sehen unsere Sprache und Kultur allmählich aussterben. Das bekomme ich auch über die sozialen Medien mitunter so vermittelt. Ich bin da optimistischer. Ich denke, dass es auch in Zukunft sowohl in Siebenbürgen als auch in Deutschland und anderen Staaten eine Sprache und Kultur von uns Siebenbürger Sachsen geben wird. Ich bin motiviert, mich dafür einzusetzen. Und viele andere tun das auch. Man denke da nur an die regelmäßigen Heimattreffen oder Tanzveranstaltungen, an denen ich bereits mehrfach teilgenommen habe. Die Jugendverbände der Siebenbürger Sachsen sind sehr engagiert. Das stimmt mich für den Erhalt unserer Sprache und Kultur zuversichtlich.”

Deutlich kritischer sieht den Fortbestand der Siebenbürger Sachsen der gebürtige Hermannstädter Lothar Sindel: „Die siebenbürgisch-sächsische Kultur ist in Rumänien praktisch am Ende. Die wird bestenfalls noch über Bautafeln an Kirchenburgen etc. weiterleben. In Deutschland vermag sie sich noch eine Weile halten, aber die hier Geborenen haben keinen Bezug mehr zu Siebenbürgen. In einigen Jahrzehnten werden wir nur noch Randnotizen in Geschichtsbüchern sein.” Der 56Jährige sieht den Beginn dieses „Niedergangs der siebenbürgischen Kultur” viel früher: So hätten die Sachsen die geringste Fertilität unter allen dort ansässigen Bevölkerungsgruppen, was zu einer Selbstmarginalisierung geführt habe. Auch die politische und wirtschaftliche Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert wie die Auflösung der Nationsuniversität um 1876, die Enteignungen 1921 hätten die Volksgruppe weiter geschwächt. Die Folgen des Zweiten Weltkriegs wie Umsiedlung 1944, Enteignung, Deportation und die permanente Benachteiligung der Deutschen im kommunistischen Rumänien (man konnte kein Leiter, nur Stellvertreter werden, so das ungeschriebene Gesetz) und der ständige Romanisierungsdruck, infolge dessen immer mehr Freunde und Verwandte das Land verließen, hätten das Schicksal der Sachsen besiegelt.

Lothar Sindel verließ mit seiner Familie 1979 Hermannstadt/Sibiu, nachdem sein Vater 19 Jahre lang jedes Jahr einen Ausreiseantrag gestellt hatte. Nach seinen Erinnerungen gab es eine Vielzahl an Gründen, warum sich die Familie für die Auswanderung in die BRD entschied. Ausschlaggebend waren familiäre Gründe: „Mein Großvater war eine bekannte Person in Hermannstadt und nach dem Krieg hatten die Kommunisten nach Leithammeln gesucht, die ihre neue Religion unters Volk bringen. Mein Großvater weigerte sich und wurde daraufhin in mehreren Runden zur Securitate vorgeladen, bis er schließlich bei einem Oberst landete. Jedoch auch dieser angelernte Kommunist konnte meinen Großvater nicht überzeugen, da dieser ein Doppelstudium, Volkswirtschaft und Politik, mit Promotion in Wien abgeschlossen hatte und dem Oberst argumentativ überlegen war. Dass mein Großvater nicht im Gefängnis landete, verdankte er nur dem Umstand, dass er ein ausgesucht höflicher und bescheidener Mensch war, und auch einem Dankesschreiben der jüdischen Gemeinde Hermannstadts. Trotzdem wurde er mit einem Berufsverbot belegt, das meine Großeltern in eine prekäre ökonomische Situation stürzte, da es damals keine Sozialsysteme gab. Auch mein Vater wurde mehrfach von der Securitate vorgeladen einerseits wegen seiner penetranten Ausreiseanträge, aber auch weil ein Verwandter in München beim amerikanischen Radiosender Radio Free Europe arbeitete und mein Vater so als Druckmittel missbraucht wurde. Dass wir dann letztendlich doch ausreisen durften, haben wir einerseits dem Umstand zu verdanken, dass es meinem Vater gelang einen ganzseitigen Leserbrief im Bayernkurier zu veröffentlichen, der die Situation in Rumänien kritisch beleuchtete, und andererseits sich der damalige Außenminister Hans Dietrich Genscher für unsere Ausreise einsetzte.”

Sindel besuchte das Brukenthal-Lyzeum, legte sein Abitur aber bereits in Augsburg ab. Auch wenn er nur rund ein Viertel seines Lebens in Siebenbürgen verbracht hat, erinnert er sich auch heute noch ganz intensiv an die Zeit in der alten Heimat, wobei Heimat für ihn „die Summe der Sozialbeziehungen und der gemeinsamen Werte, was völlig ortsungebunden ist”, bedeutet. Hermannstadt hatte in den Siebzigern noch eine deutsche Bevölkerung von 20.000 Personen, – es gab nach Erinnerungen von Sindel mehrere Schulen mit deutschen Abteilungen, eine deutsche Zeitung, einen deutschen Buchverlag und „die deutsche Geschichte war in der Altstadt an jeder Ecke abzulesen und der Gebrauch der deutschen Sprache unterlag den geringsten Restriktionen im Ostblock. Natürlich gab es einen permanenten Romanisierungsdruck, so wurde z. B. der Gebrauch der deutschen Orts und Straßennamen verboten, deutsche Lehrkräfte durften immer sofort ausreisen, um einen Mangel an deutschen Lehrern zu erzeugen, welche Lücke dann mit rumänischen Lehrkräften gefüllt wurde.” Laut dem Zeitzeugen waren die rumänischen Schulen schlecht mit Lehr und Lernmitteln ausgestattet; dies veranlasste die rumänische Bildungsverwaltung, die dank der Beziehungen zu Deutschland (woher Anschauungsmaterial kam) gut ausgestatteten deutschen Abteilungen in neugegründete Schulen zu verlegen, wobei das Lehrmaterial im alten Schulgebäude verblieben sei. Das Zusammenleben zwischen Rumänen und Sachsen beschreibt der 56Jährige als angespannt: „Ich war bereits mit 15 Jahren 190 cm groß und blond und fiel dadurch eindeutig als Nichtrumäne auf. Das hatte mir häufig grundlose Pöbeleien eingebracht und der Heimweg von der Schule war oft ein Spießrutenlauf. Im rumänischen Fernsehen liefen viele primitive Hetzfilme, die die rumänischen Leistungen im Krieg glorifizierten und die Deutschen prinzipiell als Bestien darstellten. Dementsprechend war auch die Einstellung der ungebildeten – insbesondere aus der Moldau und der Walachei zugewanderten – Rumänen gegenüber den Deutschen. Die alteingesessenen Siebenbürger Rumänen waren ein viel angenehmerer Menschenschlag. Mein Freundeskreis bestand damals ausschließlich aus Deutschen und der Zusammenhalt untereinander war sehr gut.”

Es hat über zwei Jahrzehnte gedauert, bis es Lothar Sindel wieder nach Hermannstadt verschlug (2020 ein weiteres Mal). Nach seinem Eindruck hätte sich vieles getan, es wurde viel gebaut und renoviert, so dass es ihm außerhalb der Altstadt schwer gefallen sei sich zurechtzufinden. Das optische Bild habe sich dabei deutlich verbessert – gerade im Vergleich zu Bukarest -, das er immer noch als heruntergekommen wahrnimmt. Die Menschen könnte man auf den ersten Blick nicht mehr von den Leuten im Westen unterscheiden, wobei ihr Bildungsniveau „nicht sonderlich hoch” sein soll. Was der Sohn der Stadt schmerzlich vermisst, sind Hinweise auf die deutsche Siedlungsgeschichte. „Auf mich macht die Altstadt einen vertrauten Eindruck, aber heimatliche Gefühle kamen nicht auf. Heimat besteht halt nicht nur aus alten Steinen, sondern auch aus Sozialstrukturen und die habe ich dort nicht mehr,” so das Fazit von Lothar Sindel.

Nach der Auswanderung, die Sindel auch bis heute nicht bereut hat, gestaltete sich nach seinen Erinnerungen die Integration der Eltern als schwierig, da diese „sozial in den starken Sozialstrukturen der Siebenbürger Sachsen in Deutschland (Augsburg) verhaftet geblieben sind und sich zu wenig dem Neuen geöffnet haben. Der Großteil des Freundeskreises meiner Eltern aus Hermannstadt befand sich in Augsburg teilweise in fußläufiger Entfernung.” Sein Freundeskreis und der des Bruders hätten sich hingegen nahezu vollständig aus Einheimischen rekrutiert – ergänzt um weitere Kontakte während eines Studienaufenthalts in England. „Wir unterscheiden uns praktisch nicht von den hier Geborenen. Das sieht etwas anders aus bei ehemaligen Hermannstädter Schulfreunden, die einige Jahre später ausgewandert sind. Bei denen hat die längere Sozialisierung in Siebenbürgen dazu geführt, dass deren Freundeskreis in Deutschland stark von Siebenbürgern geprägt ist. Insbesondere die Gymnasialjahre 912 hatten da einen stark prägenden Einfluss”, so Sindel. Diese Sozialisierungsgeschichte der Brüder Sindel hätte nach Lothar Sindels Empfinden auch Auswirkungen auf die Beziehungen zu Siebenbürgen und den Siebenbürger Sachsen gehabt: Der Bruder habe dabei gar keine Verbindung mehr zu Siebenbürgern und Lothar selbst nur eine lockere, gelegentliche zu ehemaligen Schulfreunden. Zu Hermannstadt besitzt die Familie nach seinen Angaben keine verwandtschaftlichen Beziehungen mehr.

Lebenswege von drei Männern, die stellvertretend für hunderttausendfache Schicksale stehen, – ob Gehen oder Bleiben, das hängt von vielen Faktoren ab. Oft wird man von dem Strom der Geschichte einfach mitgerissen – wird Teil davon. Der Exodus der Deutschen in der Wendezeit hat bei vielen tiefe Spuren hinterlassen, – das zeigte sich deutlich beim Versuch, Gesprächspartner zu finden. Viele wollen diese Zeit hinter sich lassen und die Wunden heilen lassen. Dennoch ist es wichtig, diesen Teil der Geschichte über Zeitzeugen den nachkommenden Generationen zugänglich und gewissermaßen erlebbar zu machen. Denn das 850jährige Erbe einer Gemeinschaft besteht nach Lothar Sindels Worten „nicht nur aus alten Steinen, sondern auch aus Sozialstrukturen”, die es durchaus noch gibt in und außerhalb Siebenbürgens.